| 執筆者 | Jonas HJORT(University College London / University of Oslo)/齊藤 有希子(上席研究員(特任))/立石 泰佳(University College London)/Linda WU(University College London) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | イノベーション、グローバリゼーションと雇用 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「イノベーション、グローバリゼーションと雇用」プロジェクト

発展途上国にとって、外国企業による直接投資(FDI)は、経済発展と産業構造の変化を促す重要な要素の一つである。多くの多国籍企業(MNE)が低・中所得国で事業を展開し、雇用を創出するとともに、国内企業への技術や知識の移転を促進している。多国籍企業の進出動機は企業や国の経済状況によって異なるが、特に労働集約型の製造業では、コスト削減を目的とした海外での生産移転が一般的である。低賃金国への生産移転は、企業にとって労働コストを抑える手段となる。しかし近年、低・中所得国の賃金は急速に上昇しており、先進国の賃金との格差が縮小しつつある。こうした変化の中で、多国籍企業がどのように対応し、雇用創出にどのような影響を及ぼすのかについては十分に解明されていない。

本研究では、ベトナムにおける2011年の最低賃金改革を分析し、賃金上昇が外国企業と国内企業の雇用に与える影響を検証した。特に、日本の多国籍企業による投資を対象に、労働コストの上昇が企業の雇用戦略・投資戦略にどのように影響したかを探る。ベトナムは2000年代以降外国企業の進出が加速し、特に東アジア諸国からの投資が増加している。しかし、急速な経済成長とともに賃金も上昇し、日本企業との賃金格差は縮小傾向にある。

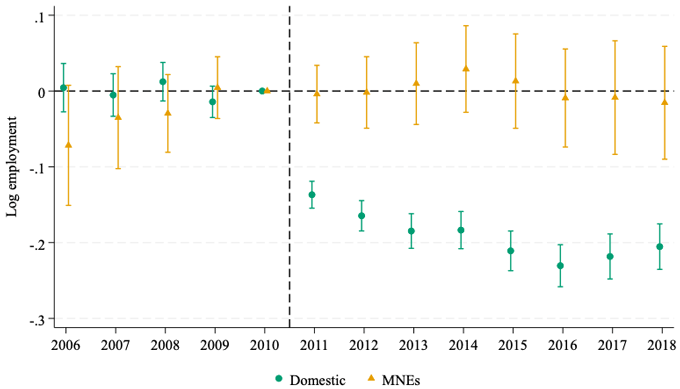

2011年の最低賃金改革では、外国企業と国内企業の最低賃金基準が統一され、多くの地域で賃金水準が大幅に引き上げられた。この結果、外国企業の最低賃金は約1.5倍上昇し、国内企業では約2倍の上昇が見られた。企業レベルの行政データを分析した結果、ベトナム国内企業は賃金上昇に対応するために従業員数を大幅に削減したのに対し、外国企業の雇用調整は限定的であった。また、日本企業の本社とベトナムの子会社を結びつけたデータを用いた分析では、ベトナムの労働コスト上昇が日本国内の雇用に影響を与えていないことが確認された(注1)。

本研究の結果から、最低賃金の上昇が国内企業と外国企業に異なる影響を及ぼすことが明らかになった。外国企業は雇用調整を最小限に抑え、賃金上昇を吸収する傾向がある一方で、国内企業は大幅に雇用を削減している。進出先国の賃金上昇に対しての多国籍企業の雇用調整が限定的であるメカニズムについては、今後の研究課題である。以上の知見は、発展途上国の賃金上昇が外国企業の投資や現地雇用にどのように影響するかを理解する上で重要な示唆を与えると考えられる。

- 脚注

-

- ^ 日本企業を対象とした独自のアンケート調査では、一部の企業が自動化やロボット導入を進めたものの、約30%の企業は特に対策を取らなかったと回答し、その結果、多くの企業が長期的な利益の減少を報告している。