| 執筆者 | Inga HEILAND(Norwegian University of Science and Technology / University of Oslo / CEPR / CESifo)/齊藤 有希子(上席研究員(特任)) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | イノベーション、グローバリゼーションと雇用 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「イノベーション、グローバリゼーションと雇用」プロジェクト

企業の生産活動は、多くの企業間の関係性に依存している。生産に必要な中間財を仕入れるにあたり、自社の生産に適した、質の高く、価格の低い財を安定的に提供する取引先との関係を構築し、自社製品を販売するにあたり、製品の質を評価し、高い価格で、多くの量を安定的に購入する取引先との関係を構築することにより、企業の生産性向上につながる。より良い企業間のマッチングは、仕入先、販売先の双方へのメリットとなる。しかし、企業間の関係構築にあたり、取引に関する様々なコストが存在し、競合他社と競争関係にある。そのため、取引先を支配することによるメリットが生じる。

「垂直的統合」(Vertical integration)とは、仕入先や販売先と所有関係を持つことにより、取引先を支配することであり、製造業以外でも、卸売企業を所有するなど、製造に関わらない垂直的統合もあるが、本研究では、製造業同士の垂直的統合に着目する。トヨタやホンダといった大規模な自動車メーカーなどは、多くの仕入先を持ち、それらの企業を所有することによって、安定的な関係性を築いていることは知られているが、このような関係性は、多くの産業において確認されており、仕入先の所有と同程度に、販売先の所有も確認されている。所有関係によって、安定的な取引関係を築くだけでなく、製品の開発など、両者のメリットとなるような投資を行うことにより、さらなる生産性向上へつながる。

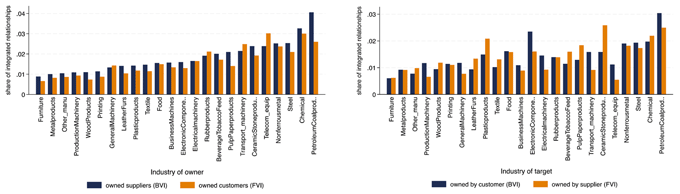

下図は、産業別に、取引関係に占める統合された(所有関係をもつ)関係の割合を示している。青色は仕入先の所有で、Backward Vertical Integration (BVI)と呼ばれ、オレンジ色は販売先の所有で、Forward Vertical Integration (FVI)と呼ばれる。左図は所有者(owner)の産業別、右図は所有される側(target)の産業別に示している。BVIの所有者の産業別の割合でソートしているが、所有者が自動車産業において、割合が特に多いわけでなく、石油製品や化学といった産業において、仕入先を所有する割合が多いことが分かる。また、仕入先の所有が多い産業で、販売先の所有も同程度多く、所有される対象となる産業においても、ばらつきはあるものの、相関は高い。既存研究では、資本集約的な産業ほど、垂直的な統合となる傾向があることが確認されているが、我々の分析でも、同様の傾向が確認されている。

既存研究では、垂直統合を観測するにあたり、国際的な所有関係に着目し、企業が輸入する際に、関連子会社からの輸入の依存度により、仕入先の所有を観測しているが、我々は、企業レベルの取引関係を所有関係の網羅的なネットワークデータを用いているため、既存研究では、所有側(owner)の異質性のみが考慮されていたのに対し、所有側(owner)と所有される側(target)の両サイドの異質性を考慮することが可能となった。さらに、競争相手の識別も可能であり、企業間の競争状態が垂直的統合に与える影響を分析することが可能となる。

回帰分析では、取引関係にある企業間の関係ペアにおいて、今期まで所有関係になかった関係に限定し、次期に所有関係を持つかというダミー変数を被説明変数として、所有側の異質性を評価する際には、所有される側の企業の固定効果をとり、所有する候補(BVIの場合は販売先、FVIの場合は仕入先)の中で、どのような企業が所有するのかを特定した。同様に、所有される側の異質性を評価する際には、所有する側の企業の固定効果を取り、所有される候補(BVIの場合は仕入先、FVIの場合は販売先)の中で、どのような企業が所有されるのかを特定した。

分析の結果、所有する側の資質性としては、候補となる販売先/仕入先のうち、大きな企業ほど、仕入先/販売先を所有する傾向があり、所有される側においても、候補となる仕入先/販売先のうち、大きな企業ほど販売先/仕入先から所有される傾向があることが確認された。さらに、所有する側の取引関係の構造は、所有の有無に有意に寄与しないのに対し、所有される側が多くの販売先/仕入先を持ち、競争相手が多く、競争相手の規模が大きいほど、所有できない傾向があることが確認された。

垂直的統合により、仕入先や販売先といった異なる企業においても、同一の組織として、組織を最適化するように企業の意思決定がなされる。大きな組織が生まれることとなるが、本研究では、大きな競争力のある企業が垂直的統合を行い、大きな企業がターゲットとなることから、大きな企業が垂直的統合により、より大きな組織間として行動して、組織間の格差が広がることとなる。垂直統合後の企業行動の変化を分析することにより、生産性の向上効果と市場の独占の効果などの政策的な示唆を得ることが今後の課題である。