| 執筆者 | 深井 太洋(学習院大学)/鳥谷部 貴大(一橋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価」プロジェクト

少子化問題は世界各国で観察される、国際的に注目度の高い課題である。OECD諸国を例に見ると、1990年には合計特殊出生率が2.0であったが、2020年には1.6まで低下している(OECD, 2024)。日本はこうした少子化の傾向が一層進んでおり、2023年には合計特殊出生率1.2と国内の過去最低を記録している。

こうした少子化の背景には、経済的要因や性別役割意識などが指摘されており、子育て支援策などの政策による介入の有効性が指摘されてきた。日本においても、過去30年を振り返ると育児休業制度の法制化や乳幼児の医療費の無償化などさまざまな政策を実施してきた。なかでも、認可保育所などの公的保育施設の拡充を継続的に行なっており、0〜2歳児の保育所利用割合は2000年には14.7%であったが(厚生労働省, 2000)、2024年には46.0%にまで上昇している(こども家庭庁, 2024)。こうした継続的な保育所の整備は出生率にどのような効果を持っていたのだろうか。

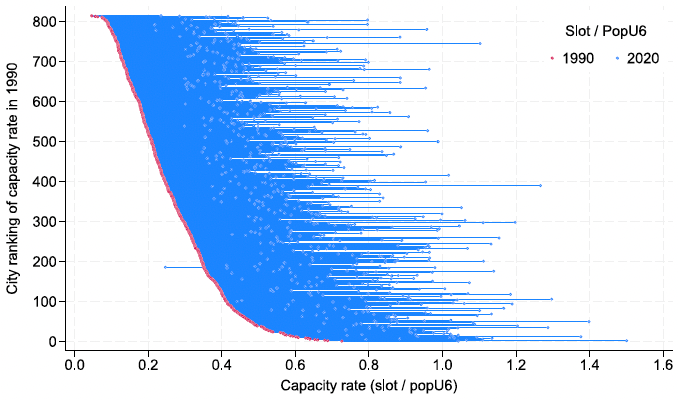

本研究では、1990年から2020年までの国勢調査・人口動態調査・社会福祉施設等調査を組み合わせ、保育所整備が出生率に与えた政策効果を推定する。地域によって保育所の増設ペースに差がある点に着目し、ある時期に保育所が大幅に増えた地域とそうでない地域の出生率の変化を比較する。図1は、市区ごとの未就学児1人あたりの保育所定員(定員率)の推移を示しているが、多くの地域で定員率が大きく上昇している一方、その上昇幅には大きなばらつきがみられる。分析では、この定員率の変化の地域間差と時間差を用いて推定を行う。

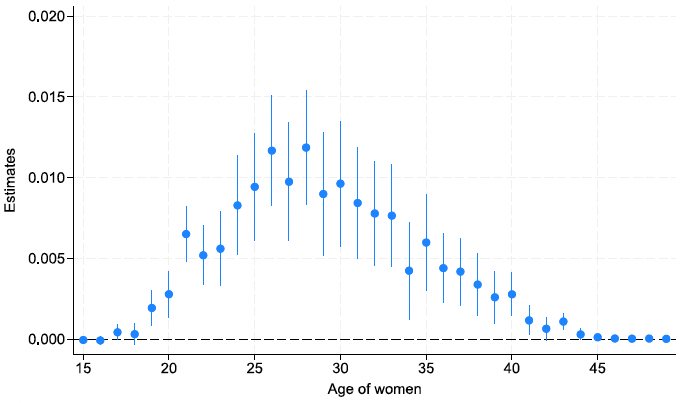

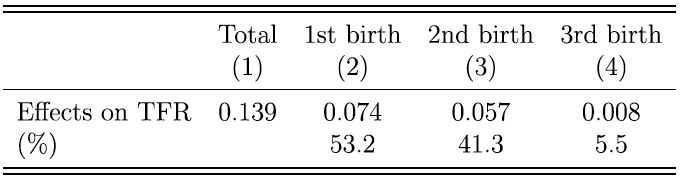

分析の結果、保育所の整備は出生率を押し上げる効果があることが明らかになった。図2は、保育所定員が100%増加した場合に、女性の年齢別出生率がどの程度変化するかを示したものであるが、いずれの年齢層でもプラスの影響が確認された。特に20代後半から30代前半で効果が大きく、30代後半でも出生率を有意に上げることがわかった。さらに出生順位別の分析では、第一子と第二子の出生率を高める効果が顕著であった。

図2の係数を合計すれば合計特殊出生率への影響を算出できるが、仮に保育所定員が100%増加した場合、合計特殊出生率は0.139上昇する。このうち53%が第一子、41%が第二子の出生率上昇によるものである。実際には1990年から2020年にかけて市区平均で保育所定員は70%増加しており、その寄与によって合計特殊出生率が約0.097押し上げられたと推計される。換言すれば、保育所整備がなければ合計特殊出生率はさらに0.1ほど低かったと考えられる。

以上の結果は、公的保育所の拡充が少子化の進行を一定程度抑える役割を果たしてきたことを示唆する。近年の出生率低下を見ると、こうした政策の効果がなかったように見えるかもしれないが、実際には保育所整備によって一層の落ち込みが防がれていたことがわかった。今後は、保育所整備がどのようなメカニズムを通じて出生率を高めているのか、言い換えれば、どのような世帯や就業形態に対して効果がより強いのかを分析することで、より効果的な政策設計への示唆が得られるだろう。

- 参考文献

-

- OECD (2024). "Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators"

https://www.oecd.org/en/publications/society-at-a-glance-2024_918d8db3-en.html - 厚生労働省(2000)「保育サービスの需給・待機の状況(平成12年4月1日)」

https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1212/h1214-1_18.html - こども家庭庁(2024)「保育所等関連状況取りまとめ(令和6年4月1日)及び「新子育て安心プラン」集計結果」

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/r6

- OECD (2024). "Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators"