| 執筆者 | 御子柴 みなも(名古屋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 家計の異質性、個人・家族とマクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「家計の異質性、個人・家族とマクロ経済」プロジェクト

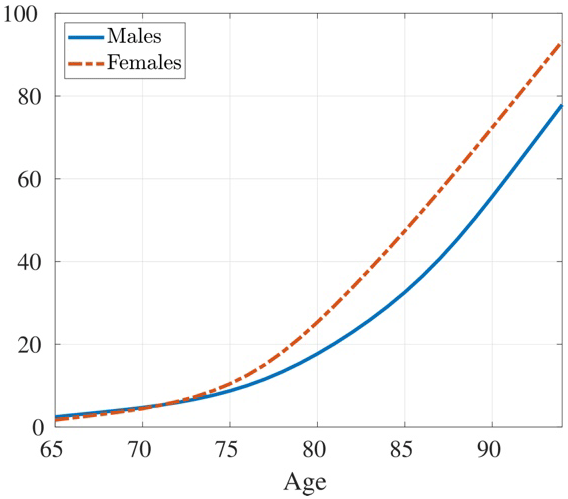

近年、高齢化の進行に伴い、介護を必要とする高齢者が増加している。図1が示すように、要介護認定率は年齢とともに上昇し、特に70代半ばから急激に高まっている。これは、年齢の上昇に伴い、さまざまな疾患リスクが高まり、身体機能や認知機能が低下するためである。

高齢者比率の増加に伴い介護需要が増加する中で、誰がどのように介護を供給し、誰が介護負担を負うのかが問題となる。本論文では、日本の現物給付型の皆保険制度に焦点を当て、公的介護保険制度の役割を分析する。

高齢期における介護リスクが個人の経済活動や厚生に与える影響、ならびに公的介護保険制度の効果を分析するために、本研究では親子間の利他的効用関数を取り入れた世代重複モデルを構築した。介護の供給方法には、市場による介護サービス(居宅介護サービス・施設介護サービス)だけではなく、家族による介護という選択肢があり、それぞれ金銭面と時間面で家計に負担を強いる。家計の属性によって選択する介護サービスは異なり、その選択によって家計が介護リスクから受ける影響は異なる。そのため、本研究では世代重複モデルに、資産・親のスキル水準・子のスキル水準・親の介護状態・親の過去の介護状況・子の個別賃金ショックの異質性を組み込んだ。また、介護リスクとしては、Mikoshiba et al. (2024)が介護給付費実態調査から推計した介護状態の遷移確率を用いる。介護リスクの持続性と介護度をモデルに取り込むことで、一度介護が必要な状態に陥ると自立した日常生活を送るまで回復することが難しいこと、また、介護度によって異なる介護負担や生存確率を捉えることができる。

本研究では構築したモデルを用いて、介護リスクと公的介護保険制度の経済・厚生効果を定量化した。その結果、公的介護保険制度は、ライフサイクルにおける家計の意思決定に大きな影響を与え、介護リスクから家計を手厚く保護するが、その効果は家族介護供給者の労働市場における機会費用と他の福祉制度の寛大さに依存することがわかった。

皆保険制度の給付形態が経済活動や厚生に与える影響を分析するため、政府の介護保険支出額を変えずに、現物給付に代えて現金給付を導入したシナリオを分析した。現物給付と現金給付を比較すると、現物給付は家族介護の負担を軽減し、家族介護供給者の労働供給を促進する効果を持つ。一方で、家族介護供給者の労働市場における機会費用が小さい場合には、現金給付が現物給付よりも厚生を改善することが示された。現金給付は家族介護の利用を促し、家族介護者の労働供給を抑制するが、家族介護者の機会費用が小さい場合には、現金給付によって労働所得の減少が補償可能であり、財政面においても労働所得税収減少の影響は小さいためである。本論文では、現金給付の導入によって、現物給付と同水準の厚生効果を維持しながら、政府の介護保険支出を削減できる可能性が示された。

高齢化が進む中で、介護リスクと公的介護保険制度が経済や厚生に与える影響は大きくなるだろう。介護リスクは介護需要者本人だけではなく、家族介護供給者の意思決定にも大きな影響を与える。本研究では家族介護供給者として既婚中年女性に着目して分析を行ったが、未婚化や少子化といったライフスタイルの多様化から家族構成や家族介護者の属性は変化しつつある。制度改革においては、家族介護供給者に与える影響を注意深く考慮し、中長期的な視野を持った上で、他の福祉制度を含めたマクロ経済全体から分析を行うことが重要である。また、本研究では、現金給付の導入によって財政と厚生が改善する可能性が示唆されたが、すでに現金給付制度を導入している国ではモラルハザードを防ぐため、定期的な訪問によるチェック体制などが取り入れられており、これらの財政コストを考慮した上で改革を議論する必要がある。