| 執筆者 | 深井 太洋(学習院大学)/及川 雅斗(早稲田大学)/鳥谷部 貴大(一橋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価」プロジェクト

自然災害は我々の生産活動にいかなる影響を及ぼし、生産者はその災害ショックに対してどのように対応してきたのだろうか。近年、環境変動などの要因によって、世界各地で自然災害が頻発している。たとえば、Emergency Events Database (EM-DAT)によれば、2023年には1年間で399件もの災害が報告されている(EM-DAT, 2023)。より自然災害の脅威にさらされる今日において、自然災害が経済活動に与える影響の大きさや持続期間、さらに災害後に経済活動がどの程度まで回復するのかを把握し、その知見を蓄積していくことは今後ますます重要である。

本研究では、2011年に日本で発生した東日本大震災が漁業に与えた影響を分析することで、大規模な自然災害が生産活動にどの程度の影響を与え、生産者がその後どのように対応・回復していったのかを明らかにする。分析では、1989年から2020年までの「漁港港勢」を用い、漁港レベルの分析を行う。「漁港港勢」では漁港レベルで、「漁師の数」、「漁船の数」、「漁獲高」や「売上」などの情報が収集されており、労働と資本投入量と生産物を震災前後で追跡することができるのが大きな特徴だ。震災前後の変化を追跡でき、また2020年までの中長期的な影響も分析できるほか、多くの先行研究のように国全体の平均的な影響では捉えきれない、一国内の一つの産業における影響の異質性まで踏み込むことができ、災害の影響とその後の回復メカニズムについてより粒度の高い知見を提供できる。

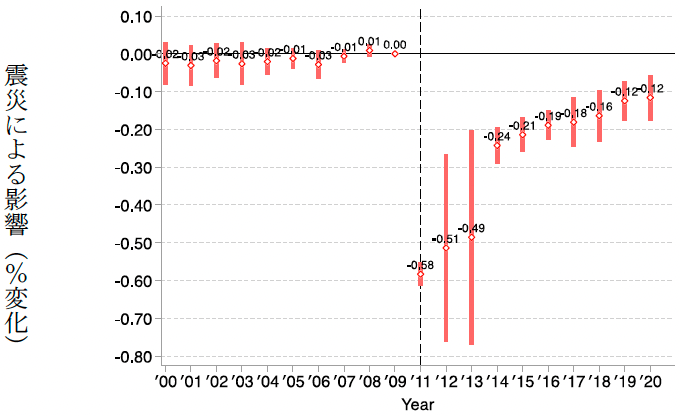

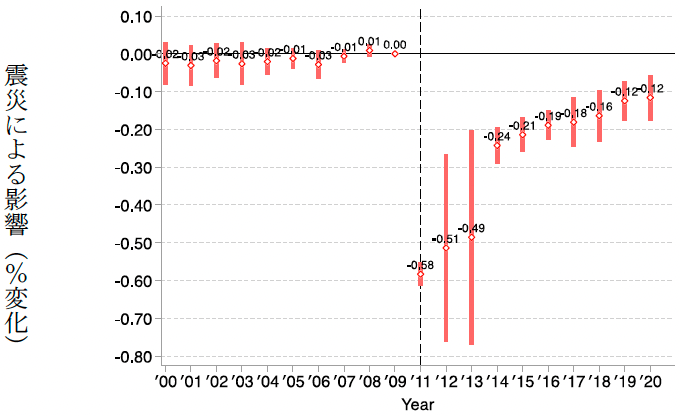

分析では東日本大震災による津波の影響を大きく受けた岩手県と宮城県の漁港を介入群、その他の都道府県における漁港を対照群とした差の差分析を行った。その結果、震災直後には漁船の数が60%程度減少し、5年後には約20%、10年後にも約10%程度減少し続けていることがわかった(図1a)。また、漁獲高についても震災直後に70%の減少がみられ、10年後の時点でも20〜30%減少したままであることがわかった(図1b)。漁獲高の大幅な落ち込みによって海産物の価格は上昇したものの、売上を震災前の水準に戻すほどには至らず、10年後でも売上は20〜30%程度低いままであった。

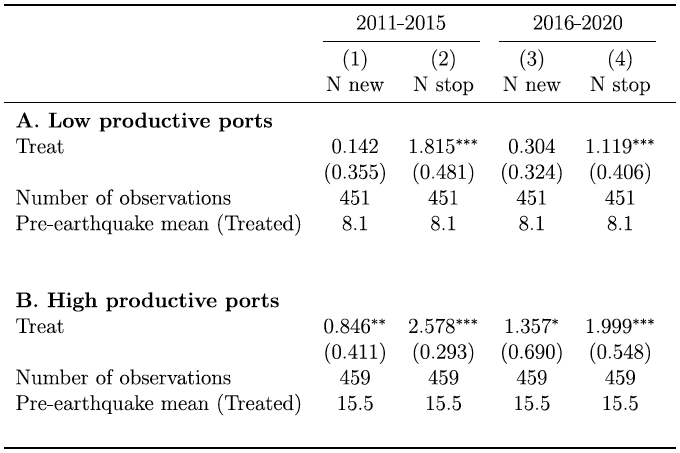

さらに漁港レベルの情報が利用できることを活かし、震災前の漁港レベルの生産性によってサンプルを分けた分析を行ったところ、興味深い結果が得られた。生産性の高かった漁港では、生産性の低かった漁港と比較して、回復が早かったことがわかった。長期的には生産性の低かった漁港でも回復しているため、生産性の低い漁港ほど市場から退出しているわけではなさそうだ。また、漁法に関する詳細なデータを用いた結果、生産性の高い漁港ほど、震災後に従来の漁法から、新たな別の漁法に切り替えていることがわかった(表1)。すなわち、生産性の高かった漁港では震災を契機として、生産技術の変更や再編、いわゆる創造的破壊(creative destruction)が進んだ可能性が示唆される。

本研究の結果は、震災などの自然災害によって生産活動に大きな影響がある一方で、創造的破壊のように、新技術導入などを通じて比較的早期に回復や適応を果たす生産者の存在を示すものである。災害後の復興政策においては、単に既存の生産活動を維持するだけでなく、より生産的な技術などへの移行を促すような政策設計の重要性も示唆している。

- 参考文献

-

- EM-DAT (2023). "2023 Disasters in Numbers."

https://files.emdat.be/reports/2023_EMDAT_report.pdf

- EM-DAT (2023). "2023 Disasters in Numbers."