| 執筆者 | ジュレン・エステバン=プレテル(CUNY Queens College)/藤本 淳一(政策研究大学院大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 家計の異質性、個人・家族とマクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「家計の異質性、個人・家族とマクロ経済」プロジェクト

本論文では、1984年から2012年の日本のデータを用い、1980年代以降の正規・非正規雇用の推移につき分析した。日本の正規・非正規雇用の区分に際する基準としては、主に、職場での呼称に基づくものと雇用契約期間に基づくものの二つが用いられてきたが、本論文では、この双方を用いて分析を行っている。また、一口に非正規雇用といっても、例えば年齢や性別によってその意味するところは大きく異なりうることから、本論文では、正規雇用比率や、労働者の正規・非正規雇用・失業・非労働力の間の移行につき、労働者の年齢・性別・学歴・婚姻状態別に分析を行っている。

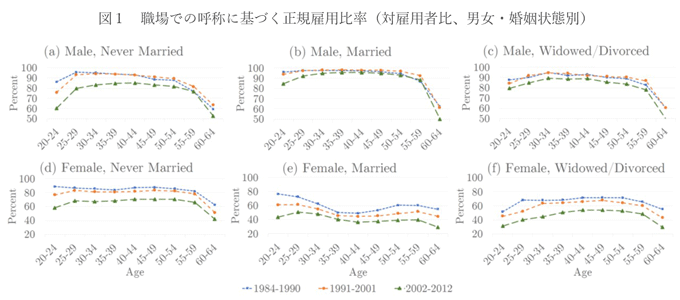

図1は、分析期間を1984-1990、1991-2001、2002-2012の三期間に分けた上で、職場での呼称に基づく正規雇用者の対雇用者比率を、男女・年齢階級・婚姻状態(未婚・既婚・離死別)別に示したものである。図1からは、男性の方が女性より正規雇用比率が高いこと、既婚女性は未婚女性よりも正規雇用比率が低いこと、逆に既婚男性は未婚男性よりも正規雇用比率が高いこと等が分かる。また性別・年齢階級・婚姻状態を問わず、時代とともに正規雇用比率が低下したが、30~50代の既婚男性については低下の度合いが少ない一方、20代の未婚の男女については低下が著しいことが分かる。

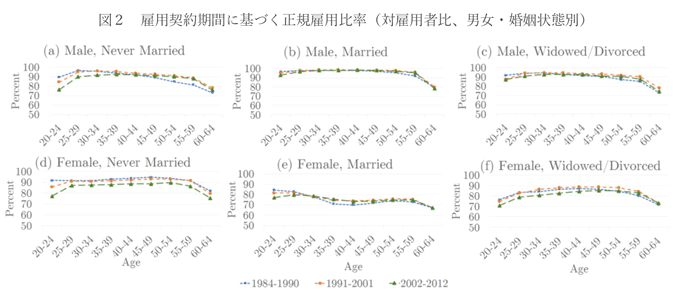

図2は、雇用契約期間に基づく正規雇用者につき、図1と同様に図示したものである。図2でも、性別や婚姻状態による比較結果は図1と共通する点が多いが、図1と異なり正規雇用比率の一様の低下は観測されない。しかしながら、20代の未婚の男女では、正規雇用比率の低下が明確である。

図1と図2における経時的変化の差異は、雇用契約期間に基づく正規雇用者でありながら、職場での呼称に基づけば正規雇用ではない雇用者が、時代とともに増加したことに主に起因する。本論文の分析からは、分析期間を通じ、雇用契約期間に基づく正規雇用から非正規雇用等への流出や、その逆のフローが増加し、雇用契約期間に基づく正規雇用の安定性が失われていったことがうかがわれる。非正規雇用問題に関する近年の議論では、職場での呼称に基づく区分がより重視される傾向にあるが、上記分析結果も、雇用の安定性の観点からは、職場での呼称に基づく区分の方が適切であることを示している。

上記を含む本論文の分析は、安定した正規雇用の割合は、年齢・性別・学歴・婚姻状態によって大きく異なるものの、幅広い労働者のグループにおいて1980年代以降、低下したことを示している。特に、高卒以下又は未婚の20代男女において、安定した雇用の割合が最も低下した。こうした分析結果は、日本が1980年代以降経験した、雇用の不安定化へのトレンドと未婚化の間に、複雑な相互作用が存在することを示唆しており、未婚化・少子化問題と雇用問題をセットで考えることの重要性を感じさせる。