| 執筆者 | 深井 太洋(学習院大学)/近藤 絢子(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価」プロジェクト

少子化の緩和と、男女間の経済格差の是正は、どちらも日本社会が直面する重要課題である。この課題の解決に向けての現状把握として、出産前後の女性の収入変化、いわゆるChild Penaltyの大きさは、重要な基礎情報となる。本論文では、市町村の住民税課税記録に基づく正確な収入データを用いて、出産前後の女性の収入変化を推計する。

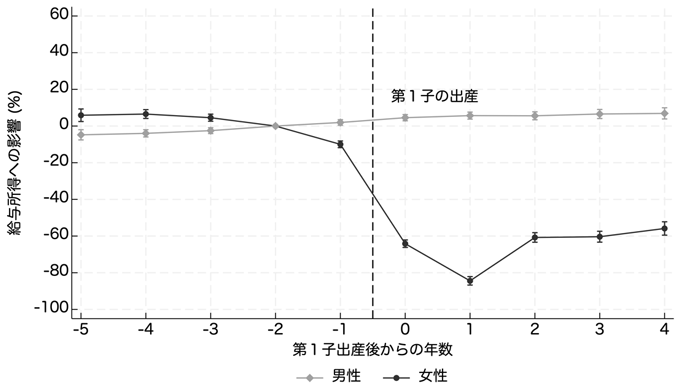

Figure 1 に示したように、女性の給与収入は、出産2年前に比べて出産翌年は80%, 出産後4年目でも60%ほど下がる。これに対して、男性の年収は子供が生まれても下がることはなく、むしろ経験を積むことにより若干上がる。このように、平均的には非常に大きなChild Penaltyが存在する。このことは先行研究でも指摘されてきたが、より正確な収入データを用いたことが本稿の貢献である。

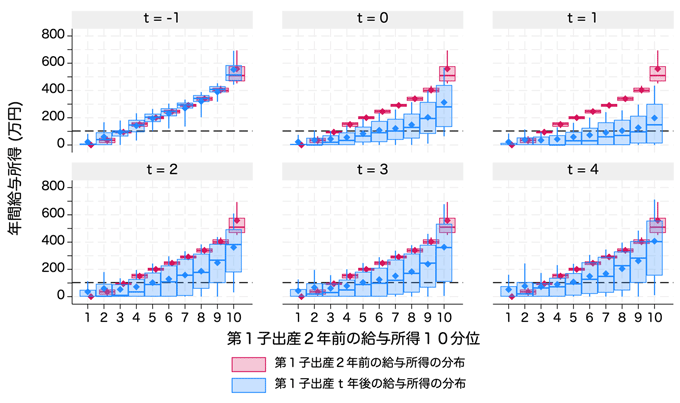

加えて、サンプルサイズの大きさを活かして、出産後の年収のばらつきについても記述した。Figure 2は、出産2年前の年収で10の階層に分け、それぞれの階層の出産後の年収の分布を示したものである。グラフの箱の部分が中央値の周りの50%、ヒゲの先端が上位と下位10%に相当する。これを見ると、出産前の年収が中央より下の女性の過半数は、出産後の年収が税制上の扶養の範囲(103万円以下)に収まっている。一方、出産前の年収が高い女性は、育児休業から復帰後、元の年収に近い水準に戻る層と、大きく下がったままの層に二極化している。

ここから、元の年収が低かった女性ほど出産退職しやすいことと、元の年収が高くても出産退職によって大きく年収が下がる女性が一定数いることが示唆される。元の年収が低い女性は出産前の雇用形態が非正規であった可能性も高く、そうした層も含めて、不本意な出産退職による大幅な年収減を防ぐことが男女の年収格差の縮小にも効果的であろうことが示唆される。