| 執筆者 | Andrew B. BERNARD(Tuck School of Business at Dartmouth, CEP, CEPR & NBER)/Andreas MOXNES(BI Norwegian School of Business & CEPR)/ 齊藤 有希子(上席研究員(特任)) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | イノベーション、グローバリゼーションと雇用 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「イノベーション、グローバリゼーションと雇用」プロジェクト

経済活動において、地理的な障壁として、人の移動時間の変化は、貿易や投資の流れ、仕入先や販売先などの構築、知識波及など、様々な影響を持つ。本稿は、知識生産活動に着目し、交通インフラの整備により人の移動時間が減少し、地域経済が統合する効果を分析した。

交通インフラの整備とその効果の既存研究として、高速道路や高速鉄道の整備の効果など、人の移動、物の移送、立地選択、地域経済活動への影響など、様々な分析がなされている。多くの研究で、地域間の移動や関係性が強くなることが観測される一方、利便性が高くなっても、ストロー効果により、立地選択が劣勢になることにより、経済活動が活発になるとは限らないことも観測されている。

本稿では、本州四国連絡橋の整備の効果に着目する。1980年代後半から1990年代にかけて、四国と本州が3つの異なる橋によって、はじめて繋がった。このことにより、既存のフェリーなどによる移動手段に比べて、移動時間が短縮した。知識生産活動を捉えるため、特許データを用いて、研究チームの構成と知識生産に与える影響を分析した。

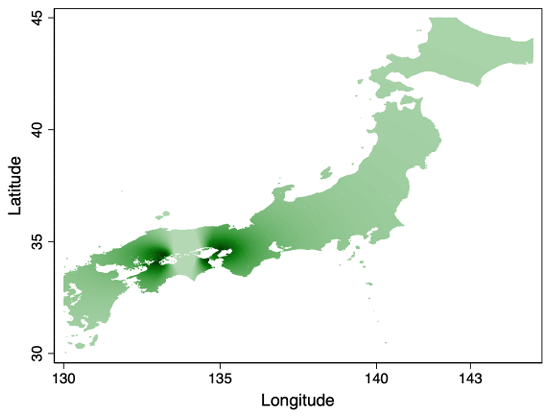

3つの橋は段階的に整備され、1988年に中央の瀬戸大橋により倉敷市と坂出市(図表1の青)、1998年に明石海峡大橋により神戸市と徳島市(赤)、1999年に西瀬戸自動車道が開通し、尾道市と今治市(緑)がつながった。橋の整備の効果は段階的であるが、1998年と1999年に整備された橋(赤と緑)に着目し、移動時間の減少の効果をdifference in differenceにより分析する。移動時間の変化は最も近い橋が最初の橋(青)でない場合、最も近い橋までの移動時間とフェリーの移動時間との和を、橋を使った移動時間との和で割ることにより定義する。図表2は、移動時間の変化の指標を地域メッシュ(10km×10km)で示している。赤と緑の橋に近いほど、移動時間の変化が大きいことが分かる。

この指標を用いて、分析を行った結果、開通前と比較して、橋に近くの発明者は遠くの発明者に比べ、知識生産を増やし、遠くの生産性の高い発明者と共同研究を行うようになることが確認された。また、四国の発明者は研究チームの構成を変更し、四国の発明者との共同研究を減らして、本州の発明者との共同研究を増やすことが確認された。これらの結果から、交通インフラの整備による経済の統合が知識生産とイノベーションにポジティブな効果があることを示している。