| 執筆者 | 金 榮愨(専修大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 東アジア産業生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業・企業生産性向上プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

日本では2024年度の産業競争力強化法の一部改正により、中堅企業(中小企業を除く常時使用する従業員数が2,000人以下の企業)の法的な定義を初めて定めた。この中堅企業は、中小企業と大企業の中間に位置し、経済活動において独自の役割を果たしている。本研究では、「経済産業省企業経済活動基本調査」の調査票情報を用いて、日本経済における中堅企業のプレゼンス、パフォーマンス、ダイナミズムなどを検討した。

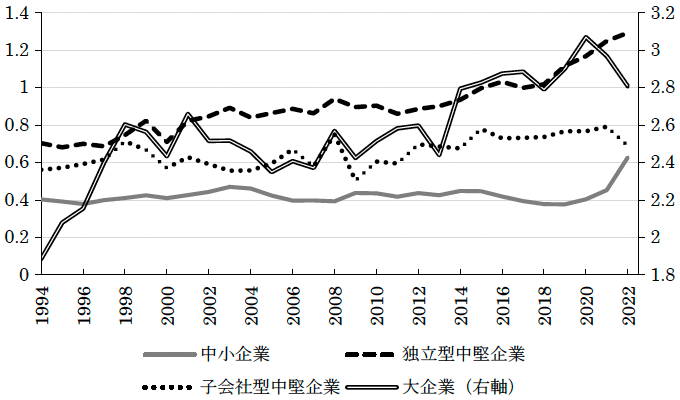

労働生産性、全要素生産性(Total Factor Productivity, TFP)などの効率性、資本労働比率、研究開発や特許などから見るイノベーション能力などで中堅企業を中小企業や大企業と比較してみると、中堅企業の生産性は中小企業より有意に高く、研究開発(Research and Development, R&D)に活発で、多くの特許を出願し、保有・使用している。特許の指標によっては大企業を上回るほどのイノベーション力を持っていると考えられる(図)。ただし、中堅企業を取り巻く課題もある。中堅企業は、所有構造によって親会社を持たない「独立型中堅企業」と、親会社の支援を受ける「子会社型中堅企業」にさらに分けることができる。独立型中堅企業は子会社型中堅企業に比べて研究開発に活発で、その独立性からもイノベーションに向いていると考えられるが、企業数からも従業者数からも独立型中堅企業は減少傾向にある。

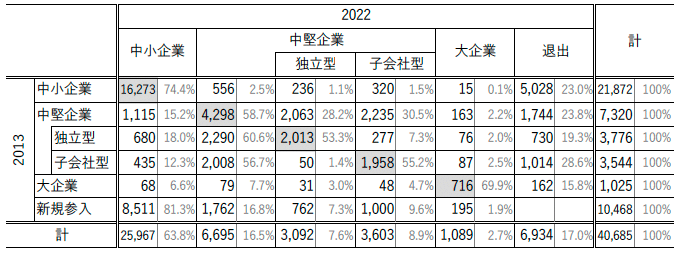

表は2013年から2022年にかけて、中小企業、中堅企業、大企業の間の移転の状況を表すマトリクスである。中小企業から中堅企業に育つ企業が2.5%だったのに対し、中堅だった企業の15.2%が中小に縮小しており、この割合は2010年代以降高まった。中堅から中小へ縮小した企業の多くは資本金を縮小することで中小企業になっている。

企業規模間移行の前後を比較するシンプルな分析によれば、中小企業から中堅企業への成長は資本労働比率の拡大、生産性や研究開発、特許などの面での成長を伴うが、中堅から中小への縮小はこれらの変数の低下とともに行われる。

中堅企業は日本経済の「次の成長エンジン」として期待されており、確認されたプレゼンスと貢献は小さくない。中小企業から中堅企業、大企業への成長は日本経済の今後のためにも極めて重要であるが、一部ではそれと逆の動きもみられる。中小企業が中堅に成長し、中堅企業は持続的に成長できる仕組みや、イノベーション活動をより活性化する支援が求められる。

ただし、本論文の中小企業は、企業活動基本調査の対象企業(従業者 50 人以上かつ資本金額又は出資金額 3,000 万円以上)に限られることに注意する必要がある。