| 執筆者 | 山口 一男(客員研究員) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 労働市場における男女格差の原因と対策 ― 人的資本、教育、企業人事、職業スキルの観点からの理論及び計量研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「労働市場における男女格差の原因と対策 ― 人的資本、教育、企業人事、職業スキルの観点からの理論及び計量研究」プロジェクト

本稿は米国総合社会調査(GSS)と日本版総合社会調査(JGSS)の2000年から2018年の調査データに基づき、年齢25-64歳有業者を対象にして、「職の科学技術スキル」と「対人サービススキル」という2種の職業スキルの達成の男女格差とその要因について日米比較をまず行い、続いて上記母集団のうち通年で週20時間以上就業した雇用者を対象に、男女の年間所得の格差の原因を要素分解し、その結果の日米比較から男女の所得格差解消に関し日本が抱えている問題を明らかにする事を目的としている。

世界経済フォーラムが発表するジェンダーギャップ指数のうち「経済参加と機会」に関する男女格差については、2024年時点で男女格差の小さい方から数えて146国中、米国は22番目、日本は120番目と非常に大きな隔たりがある。本稿が日米比較に焦点をあてた主な理由は、格差是正に関する国の制度的介入が日米共にEU諸国と比べて少ない経済自由主義的体制であることを考えると、この隔たりの原因を明らかにすることが極めて重要と思われたからである。

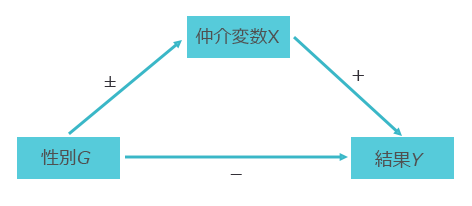

今回の分析は以下の図に単純化された説明図式に基づく「説明される格差」と「説明されない格差」との要素分解について、さらには「説明される格差」について各仲介変数Xを通じた男女格差の度合いについて、日米比較を行っている。

図1は女性対男性の性別変数Gの結果Yに対する影響には、仲介変数Xを仲介した、つまりG→X→Yの経路により「説明される格差」と、そのXによる仲介の効果を取り除いたときに残る「説明されない格差」(G→Yの経路)に分解できることを示す。またGとXの交互作用効果(性別と仲介変数の組み合わせで結果Yが変わること)が存在する時、それは「説明されない格差」の多様性(格差が例えば学歴などの仲介変数Xで変わること)を意味する。

図1でG→Yの符号はマイナス(–)となっているが、例えば結果Yが所得の対数であるとき、女性(G=1)は男性(G=0)に比べXによる仲介では説明されない形で所得が小さいことを示す。なお所得の対数を取るのは、統計分析上の技術的理由もあるが、国際比較の時には通貨の単位に依存しない結果を分析対象にするためにも必要だからである。G→Xには±の符号がついている。これは結果に正の影響(X→Yがプラス)を与える仲介変数には、仲介により説明されない格差と同方向で、格差拡大に寄与する(G→Xがマイナス)ものと、逆に格差縮小に寄与する(G→Xがプラス)ものがあることを示す。日米の国際比較には、こういった仲介変数の働く方向が反対の場合と、方向は同じだが男女格差に対する影響の大きさが日米で有意に違う場合との2種の場合のその理由に焦点をあてた。男女の所得格差の仲介変数として考慮したのは以下の7変数である:(1)年齢、(2)学歴、(3)雇用形態(日本では正規雇用と非正規雇用の区別、米国ではフルタイム勤務とパートタイム勤務の区別)、(4)経営・管理職か否かの別、(5)職の科学技術スキル、(6)職の対人サービススキル、(7)週平均就業時間の対数。このうち年齢を除く他の6変数を介して説明される男女格差について日米に顕著な違いが見られた。以下それぞれについて解説する。

まず、仲介の有無と方向性に関し、日本では男女格差拡大、米国では男女格差縮小、あるいは男女格差に影響なしという、日米での仲介メカニズムの違いが明らかになったのは「学歴」と「経営・管理職か否か」による仲介である。日本では、女性の学歴は男性を下回り、女性の経営・管理職の割合も男性より小さいので、共に強いマイナスのG→Xの影響があり、仲介が格差拡大を生む。一方米国では学歴ではすでに女性が男性を上回り(G→Xがプラス)、経営・管理職割合でも女性は男性と同等になり(G→Xの影響が0)、女性の活躍の足かせには全くなっていない。日本におけるこれらの仲介要因の男女平等化が重要だ。

男女の所得格差の日米差を生む他の重要な仲介要因は「雇用形態」である。働く方向は同じ(G→Xは日米共にマイナス)だが雇用形態が仲介要因として男女格差拡大に与える影響は日本が米国の2.6倍も。ただ日本での正規雇用対非正規雇用の対比が所得に対して与える影響(X→Yの度合い)は、米国のフルタイム勤務とパートタイム勤務の対比が与える影響の度合いと有意に変わらない。米国のパートタイム勤務が、日本の非正規雇用と同様、比較的責任が少なく賃金が低い職種に普及しているからだと思われる。雇用形態の男女格差への影響の日米差は、非常用雇用(日本では非正規雇用、米国ではパートタイム勤務)割合の男女差が日本で米国より遥かに大きいことから生じている。これは同時に、米国のパートタイム勤務と比べ、日本の非正規雇用が時間固定的である、ことに関係している。米国の育児期の女性はパートタイム勤務を選好しやすいが、それは時間固定的でなく、いずれフルタイム勤務に戻れる。それに反して日本の女性は育児期を経て非正規雇用に一旦なると正規雇用に戻りにくい。だが米国のフルタイム・パートタイム勤務の区別のように、正規雇用・非正規雇用の区別も比較的自由に行き来できれば、男女の雇用形態の差は大きく減少するはずである。岩上(2016)は韓国、カナダ、イタリアとの4か国比較を通じて、非正規雇用的な雇用が既婚の女性に大きく偏るのは日本特有のものであることを示している。正規雇用に新卒者を優先し、育児離職女性の正規雇用機会が極めて少ない日本的雇用システムが男女格差を生み出す大きな原因となっている。非正規雇用の在り方を欧米のパートタイム勤務同様、勤労者が比較的自由に選択できる制度に変えていくことが男女格差の解消のためにも、人的資本の活用のためにも、極めて重要と思われる。

説明される格差の要因として、実は最大の影響がみられる仲介要因Xは「就業時間」である。またこの仲介変数に対してはG→XのマイナスのパスもX→Yのプラスのパスも日本が米国より優位に大きく、説明される格差の日米差の最大の要因にもなっている。まず週当たりの就業時間の平均の男女差(G→Xのパスの特性、日本の標本中では10.1時間。米国の標本中では5.0時間)が日本では米国より遥かに大きい。家事育児に関する家庭内分業が未だ女性にとって大きく不利である日本の状態を改善することがまず必要であると思われる。

しかしX→Yのパスにも日米に大きな差がある。この事実は、日米比較で初めて明らかになった。今回の分析におけるこの所得の対数への就業時間対数の影響は、日米の賃金の差を表すものではない。賃金は尺度(日本は円、米国はドル)に影響されるが今回の係数の差(日本は0.787、米国は0.540)はそうではなく、労働時間増加に伴う、所得の増加率の日米の比の対数を表す。また、日本では性別と就業時間の対数との間にも強い正の交互作用効果があり、この結果X→Yのパスの係数は男性が0.343、女性は1.162となった。この結果も以下の解釈に大きく影響するのであわせて議論する。

性別と就業時間との交互作用効果は、日本では男女所得格差が、就業時間が長くなるにつれて小さくなるという強い傾向を示す。関連する重要な点は日本における就業時間の所得の増加率への米国より強い影響は女性にのみにあてはまるという点である。関連する研究にKato, Kawaguchi, Owan (2013)の論文がある。加藤らは、日本の企業人事データの分析から、長時間労働は女性にのみ高い昇進率を生むことを示した。長時間労働の所得増加率への影響について女性が男性より遙かに大きいのも同様の理由であると思われる。また平均的には男性の所得が女性の所得を大きく上回り、その男女格差は就業時間が増えると小さくなる事実を考えると、この日本の特性は、日本では就業時間の少なさが、女性にのみ大きなペナルティーとして課されることを示す。これは、総合職と一般職の区別にみられるように、男性と同様長時間労働を厭わない総合職女性は男性と同等に扱うが、そうでない一般職女性は給与や企業内キャリア機会で差別するといった、日本の企業が生み出した雇用慣行の結果という解釈とも整合する。結果は総合職と一般職の区別などを通じ、恒常的に残業することができない女性には大きなペナルティーを課す日本企業の報酬制度の改革を、家庭内の家事育児の夫婦平等化と同時に進めないと、この最大の男女格差の原因を取り除くことはできないことを示している。

今一つ男女の所得格差の拡大に影響を与える仲介要因は、これも日米共通だが、職の科学技術スキルである。職の科学技術スキルは米国のO*NETのスキルのスコアのうち “Mathematics”, “Science” および“Programming” の3スコアを要素として合成した指標であり、本稿ではGSSおよびJGSSの職業細分類をこのスコアで格付けして分析に用いている。この変数を仲介とする男女の所得格差への影響の度合いも日本の方が大きく、その理由は男女の職の科学技術スキルの差(G→Xの影響)が日本は米国の2倍以上あるからである。女性がSTEM(科学・技術・工学・数学)系の専門職に少ないため平均所得で不利を蒙っているのは日米共通だが、OECD諸国中で大学の理系の博士課程学生の女性割合が最低の日本は、この点改善の余地が非常に大きい。

最後に職の対人サービススキルが所得の男女格差に対して果たす役割の日米差に関し、この点では日本の特性の方がむしろ望ましいと思える結果を得た。米国ではイングランドの研究(England 1992)は、女性に多い、医療・保健、教育・養育、社会福祉などヒューマン・サービス系の職のスキルである対人サービス系の専門職のスキルが、男性の専門職に多い職業スキルより労働市場で低く評価されているという、女性の職の価値引き下げ(devaluation)理論により男女の職の専門職の分離が男女賃金格差を生むメカニズムを説明した。今回の分析では、対人サービススキルの高い職は日米ともに女性に偏るが、米国では学歴を制御すると、職の対人サービススキル自体の所得への影響が全くみられず、この点でイングランド理論を正に裏打ちする結果となった。一方日本では科学技術スキルには及ばないものの、この職業スキルは労働市場で学歴を制御しても一定の評価を得ている。確かに日本でも対人サービススキルの高い職の市場評価は低めだが、そういう専門職に就かず事務職などに就くことに比べれば、多少なりとも男女の所得格差縮小に貢献しているという結果となった。

最後に「説明されない」男女格差についても、日本は米国よりはるかに大きいことが判明した。男女の所得格差解消の道のりは、未だ説明のつかないことも多く、多難であるといえよう。

- 引用文献

-

- 岩上真珠 2016. 「国際比較でみる日本の非典型雇用―雇用流動化のなかの非柔軟な構造」 『日本労働研究雑誌』672:29-39頁

- England, Paula (ed.) 1992. Comparable Worth: Theory and Evidence.

- Kato, Takao, Daiji Kawaguchi, Hideo Owan. 2013. “Dynamics of the Gender Gap in the Workplace: An econometric case study of a large Japanese firm.” RIETI DP Series 13-E-038.