| 執筆者 | 渡邊 純子(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 産業競争力政策の形成過程に関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「産業競争力政策の形成過程に関する研究」プロジェクト

本稿は、日本における「産業競争力政策」の政策形成のプロセスを分析して跡づけている。

「産業競争力」の意味は、いわゆる「国際競争力」と同じと考えてよいが、2013年、当時のアベノミクスのもとで制定された産業競争力強化法の定義によれば、「産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力」のことを言う。たとえば、ITやAI(人工知能)などの新技術によって新たな市場を創出し、それまでの産業と比べて格段に高い生産性と収益性、つまりは効率的な「稼ぐ力」を持つ新産業で世界をリードすることなどである。

IT分野で巨大な影響力を持つGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)、新型コロナワクチン開発と普及に成功したファイザー、モデルナなどの医薬品企業が存在する欧米と比較して、日本はこれらの分野で立ち後れているが、現在、急速にキャッチアップを図ろうとしている。また、iPS細胞など日本が強みを持つ技術を応用した医療産業や半導体、蓄電池などの産業にも期待がかかっている。

あるいは、こうした先端産業ではなくても、既存の大企業がM&A(合併と買収)や事業切り離し(カーブアウト)などの事業再編によって、経営効率化や新事業創出を図ることや、地域の中小企業が経営の改善を図ること、ベンチャーの起業によって産業の新陳代謝が高まることも、産業競争力の強化につながる。

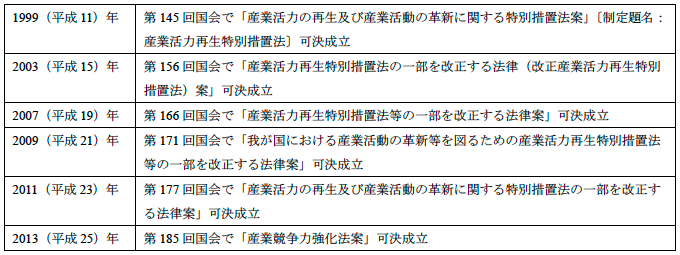

このように、「産業競争力」は広い意味をもつ概念であり、これを支援する産業競争力政策の分野も多岐にわたっている。伝統的な産業政策のほか、中小企業・ベンチャー政策、科学技術政策、独占禁止法の運用などの競争政策も含まれる。以上のことを念頭に置きつつも、本稿では対象を限定し、狭い意味での産業競争力政策、すなわち2013年制定の産業競争力強化法とその前史にあたる産業活力再生特別措置法(産活法)に焦点をあてている。

1999年制定の産活法は、バブル崩壊後に問題となっていた不良債権処理や欧米で進展していたグローバルな事業再編などへの対応策として、産業再生や事業再編を税制その他の政策面から支援するものである。2000年代半ばになると産業再生は一段落し、政府は新しい成長戦略を策定するようになった。それに対応して、産活法も、より前向きな事業再編やイノベーションの創出に政策目的の軸足を移し、2000年代後半以降では、2007年、2009年、2011年の法改正を経て存続した。

第二次安倍晋三内閣のもと、2013年に制定された産業競争力強化法は、多くの政策支援措置を産活法から引継ぐとともに、「①民間投資の拡大により設備の新陳代謝を図り、イノベーションの源泉を強くする、②過剰規制を改革し、萎縮せずに新事業にチャレンジできる仕組みを創る、③過当競争を解消し、収益力を飛躍的に高め世界で勝ち抜く製造業を復活させる」という目標のもと、設備投資支援のための税制等の優遇措置や新たな規制緩和策を盛り込んでいた。

以上のような産活法や産業競争力強化法は、企業の生産性向上や事業再編などの面で一定の成果や役割があったが、世界をリードする新産業の創出、産業競争力・国際競争力の飛躍的向上という面では、まだ課題も多く残されている。また、法案の国会審議の過程で各党から懸念も表明されていたように、規制緩和の妥当性やリストラなど雇用への影響も配慮すべき問題であろう。

望むと望まざるとに関わらず、世界は急速に動いている。2021年に経済産業省が打ち出した「経済産業政策の新機軸」の問題意識にも見られるように、先進国経済の長期停滞、デジタル技術を中心とした革新的な技術の進展、コロナ禍など不確実性の高まり、地政学/地経学リスクのなど、世界が大きく変化する中で、中国や欧米は、国民の生活と安全を確保すべく、大規模な財政支出を伴う強力な産業政策を展開している。

こうした中で、日本が経済的な繁栄や安定を享受するためにも、政府は、日本経済や国民の実態をよく把握し、それらの潜在的な力を引き出すことによって高い競争力の実現につなげるような施策を実施していくことが求められる。