| 執筆者 | 森川 正之(所長・CRO) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.趣旨

新型コロナを契機に主要国で在宅勤務が急拡大した。2023年5月、世界保健機関(WHO)は、新型コロナへの「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を終了した。そのタイミングで、日本では新型コロナの感染症法上の扱いが5類に移行した。法的な強制や行政指導がない「平時」となり、企業や労働者にとって最適な勤務形態を選択する自由度が高まった。しかし、新型コロナの「履歴効果」もあって、在宅勤務はコロナ以前と比較して大幅に高い水準にある。

こうした状況を踏まえ、本稿では、社会・経済活動が平時に回帰した後の2023年後半に企業及び労働者に対して行ったサーベイに基づき、ポストコロナの在宅勤務の実態について、過去の調査結果と比較しつつ観察事実を提示する。

2.企業サーベイの結果

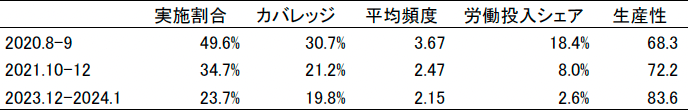

企業サーベイ(表1参照)から在宅勤務実施率の経年変化を見ると、49.6%(2020年)、34.7%(2021年)、23.7%(2023年)と低下傾向である。在宅勤務を実施している場合にそれを利用している労働者の割合(在宅勤務カバレッジ)は、30.7%(2020年)、21.2%(2021年)、19.8%(2023年)である。つまり、在宅勤務制度を採用している企業でも実際に在宅勤務を実施している労働者は減少傾向にある。さらに、在宅勤務者の週当たり在宅勤務の平均頻度は、3.67日(2020年)、2.47日(2021年)、2.15日(2023年)と減少している。これらの結果として、総労働投入量のうち在宅勤務による労働投入のシェアは、企業の従業者数でウエイト付けした上で、2020年には18.4%だったが、2023年末の時点では2.6%に減少している。

企業の主観的評価に基づく在宅勤務の生産性(職場での生産性を100とした数字)は、68.3(2020年)、72.2(2021年)、83.6(2023年)と上昇を続けているが、直近時点でも職場に比べて16ポイントほど低いというのが平均値である。ただし、在宅勤務の生産性が職場と同じないしそれ以上と評価する企業の割合は2020年7.7%、2021年22.2%、2023年36.7%と増加傾向にある。在宅勤務の生産性の平均値の上昇は内部効果(在宅勤務継続企業における学習や投資の効果)とセレクション効果(主に在宅勤務の生産性が低いと評価する企業の職場勤務への回帰)の両方から生じている。以上の経年的なパタンは、3回の調査全てに回答した企業に限って見てもおおむね同様である。

3.労働者サーベイの結果

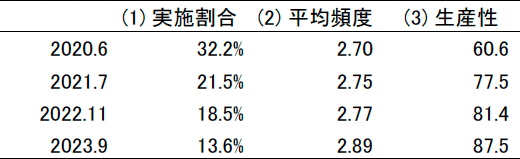

労働者へのサーベイ(表2参照)から雇用者の在宅勤務実施率を見ると、32.2%(2020年)、21.5%(2021年)、18.5%(2022年)、13.6%(2023年)である。在宅勤務頻度の平均値は、2.70日(2020年)、2.75日(2021年)、2.77日(2022年)、2.89日(2023年)と比較的変化が小さい。企業サーベイの結果とは異なり、実施頻度の逓減傾向は観察されない。在宅勤務の主観的生産性(職場=100)は、60.6(2020年)、77.5(2021年)、81.4(2022年)、87.5(2023年)と上昇傾向にある。

4.結論と含意

以上の結果は、基本的に新型コロナ5類移行前の分析に基づく予想を確認する結果であった。すなわち、この働き方に適した企業、労働者が在宅勤務を継続する一方、そうでない企業、労働者は職場勤務に回帰するという形の調整が進んでいる。学習効果やセレクションを通じて平均的な生産性は向上しているが、依然として在宅勤務の生産性は職場と同等のレベルには達していないので、まだしばらく在宅勤務実施率やその頻度が減少する形の調整が続く可能性がある。

本稿は、2020年以来行ってきた調査を踏襲して経年変化を把握することに力点を置いてきた。しかし、タスクレベルでの職場と自宅での仕事の使い分けが進んでおり、在宅勤務の生産性の評価自体が困難になっている。ハイブリッド在宅勤務の場合、職場と自宅を総合した全体としての生産性を評価することが必要になっている。また、職場の同僚へのスピルオーバー効果などを含めた企業・事業所全体のパフォーマンスへの効果の評価は今後の重要な研究課題である。