| 執筆者 | 近藤 絢子(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「子育て世代や子供をめぐる諸制度や外的環境要因の影響評価」プロジェクト

日本においては若年者の雇用状況の悪化が少子化を加速させたという通説が根強い。しかし、経済理論上は、若年期の女性の雇用機会の悪化が出生率に与える効果は、負の所得効果(子供を育てるお金がないので子供が減る)と正の代替効果(子育てのために仕事をやめることで失う収入が少ないので子供が増える)を持つ可能性があり、どちらが強いか自明ではない。

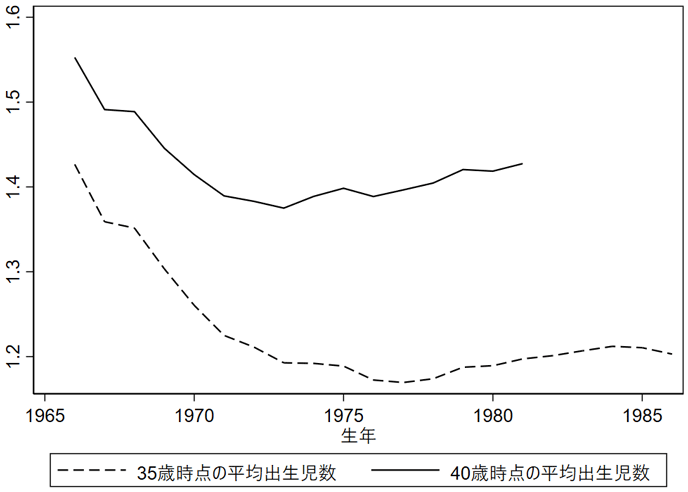

そして、人口動態統計と国勢調査から一人の女性が35歳ないし40歳までに生んだ子供の数を世代ごとに集計すると、就職氷河期の最悪の時期に労働市場に参入した1970年代後半から1980年代前半生まれの女性が産んだ一人当たりの子供の数は、すぐ上の世代よりもわずかながら多い。

第一に、労働市場における女性の賃金が低いほど、機会費用の低下を通じて出生率が上昇する可能性がある。もしそうであれば、非正規雇用になりやすく、氷河期の影響をより強く受けたと考えられる高卒女性の出生率が上昇していると予測される。

第二に、学卒時の景気とは無関係に、保育園の整備や育休の拡充などの子育て支援や労働環境の改善、社会規範の変化によって、より多くの女性が出産後も働き続けることが可能になったタイミングが、たまたまこの世代にあたった可能性である。出産前に正社員の職に就いていた女性は、こうした変化の恩恵をより多く受けると予想される。

実際に学歴別に出生率の傾向を調べると、主に大卒女性の出生率が増加し、高卒女性については出生率は低下していた。ここから、示唆的証拠にとどまるものの、第二の可能性のほうがデータと整合的であると言える。

高卒女性の既婚率や子供の数が減少していることからも、就職氷河期自体が出生率に対して負の所得効果を持っていたことは否定できない。しかし、2000年代後半以降の子育て支援や労働環境の改善、社会規範の変化は、とくに大卒女性にとって、若年期の不況の持つ負の所得効果を打ち消すほど出生数を上げる効果があったことが示唆される。