| 執筆者 | Nicholas BENES(会社役員育成機構)/Ben GARTON(会社役員育成機構)/宮川 大介(早稲田大学)/山野井 順一(早稲田大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業統治分析のフロンティア |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

融合領域プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「企業統治分析のフロンティア」プロジェクト

生産性に代表される企業パフォーマンスの規定要因として、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の様々な仕組みが注目されている。こうした仕組みは、企業外部からのモニタリング、企業内部でのモニタリング、インセンティブの付与などの機能を持つとされており、株主をはじめとするステークホルダーに帰属する企業価値の向上に寄与することが期待されている。

では、数多く存在するコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの中で、どの取り組みが企業価値の向上へ寄与しているのだろうか。実は、このシンプルな問いへ実証的に答えることはそれほど簡単ではない。背景には、多数のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みが同時に実施されていることに加えて、個々の取り組みの間に何らかの代替関係や補完関係が存在する可能性があるという事情が存在する。要すれば、分析の際に同時に含めるべき説明変数のリストが長大なものとなってしまうため、データサイズとの兼ね合いから標準的な計量経済学的手法では信頼できる結果を得ることが容易ではなくなるというわけだ。本研究では、こうした高次元のコーポレート・ガバナンス変数に対して、古典的な機械学習手法の一種であるLASSO回帰を用いることで、将来の企業パフォーマンス(例:現時点から1年間、3年間、5年間における株主総利回り)と現時点における複数のコーポレート・ガバナンス変数との間の関係を実証的に検討している。ここで、LASSO回帰とは、推定する係数(各説明変数と被説明変数との間の関係の符合・強さを示す値)の次数を圧縮することで、被説明変数とより強い関係にあると考えられる限定的な数の説明変数を選択する手法である。

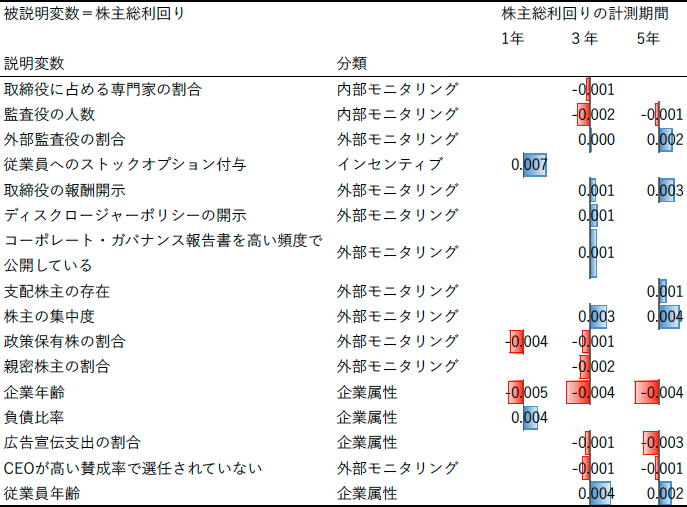

下表は、全ての株式市場を対象として、分析に利用することができた(コーポレート・ガバナンス変数が計測されている)企業全体対象として、LASSO回帰を実行した結果をまとめたものである。LASSO回帰を実行する前の段階では、64種類の財務指標を中心とする企業属性、69種類のコーポレート・ガバナンス変数、二種類のコーポレート・ガバナンス変数からなる4692種類の交差項がモデルに含まれていたところ、LASSO回帰の結果として変数の次元が圧縮されている。下表では、この手順を経て選択された企業属性とコーポレート・ガバナンス変数の単独項からなるリストを示している。まず、このリストにおいて、外部からのモニタリングに関係する複数のコーポレート・ガバナンス変数が企業の将来時点における株価リターンと相関していることが確認できる。一方で、内部モニタリング及びインセンティブメカニズムに関連するコーポレート・ガバナンス変数の中で企業の将来時点における株価リターンと相関している変数が予想に反して限定的な数となっていることも分かる。

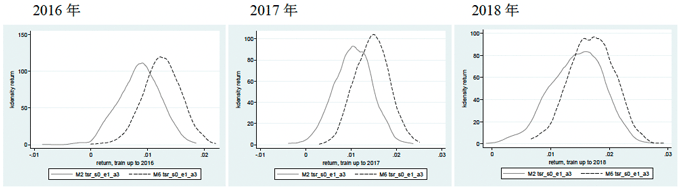

下図は、このLASSO推定で選択された企業属性とコーポレート・ガバナンス変数のリストと分析用データからランダムに抜き取った複数のサブサンプルを用いて構築した予測モデルに基づく運用テストの結果を示したものである。具体的には、まず、特定の年(例:2017年)を終点とする期間においてランダムに選択した企業リストを内容とするモデル構築用のデータを抽出し、LASSO推定で選択された企業属性とコーポレート・ガバナンス変数(単独項のみ)と各時点から一定期間(例:3年間)における株主総利回りとの関係をOLS推定することで予測モデルを得る。次に、このモデル構築用データと期間及び企業リストの面で重複しない検証用データを抽出し、この検証用データ内の各レコードにおける前年末時点における(LASSO推定で選択された上記の)企業属性とコーポレート・ガバナンス変数の値と構築済みの予測モデルを用いて、各時点から一定期間の株主総利回りを予測する。このとき、正(負)の株主総利回りが予測された銘柄についてはロング(ショート)する運用を行い、この結果として投資時点から一定期間において各銘柄からどの様な水準のリターンが得られるかを計算し、これらを銘柄数で割り算することで投資パフォーマンスを得る。この一連のプロセスを、モデル構築用データを抽出する際に参照した年毎(2015年~2019年)に、企業の選択を1000回繰り返すことで、投資パフォーマンスの分布を得ることができる。

下図は、株主総利回りの予測期間を3年とした場合について、コーポレート・ガバナンス変数と企業属性からななる予測モデルの投資パフォーマンス分布(破線)を、企業属性変数のみで構築したモデルの投資パフォーマンス分布(実線)と比較したものである。各パネルの上に表記した年は、モデル構築に用いたデータの終点を示している。つまり、右のパネルへ行くほど、モデル構築に多くのデータを用いつつ、少数のデータでモデルの評価を行っていることになる。

上図から、モデル構築用データのサイズとパフォーマンス評価用データのサイズが相対的にバランスしているケース(モデル構築用データの終点が2016年、2017年、2018年)において、コーポレート・ガバナンス変数を予測モデルに投入したことで、投資パフォーマンスが改善していることが分かる。

本研究の結果は、数多く存在するコーポレート・ガバナンス関連の取り組みの中に、将来の企業価値を規定する幾つかの重要な取り組みが存在していることを示唆している。日本におけるコーポレート・ガバナンスの取り組みは未だ発展途上にあるものと考えられる。こうした実証分析が今後も蓄積されることで、ステークホルダーに帰属する企業価値をより効果的に向上させるための施策が具体的に特定されるだろう。