| 執筆者 | 菊池 信之介(マサチューセッツ工科大学)/オコナー・ダニエル(マサチューセッツ工科大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | マクロ経済と自動化 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「マクロ経済と自動化」プロジェクト

多くの労働市場では、僅かな数の大企業が支配的な存在となっている。例えば、かつて世界最大の写真用品メーカーであったコダック社は、20世紀の大部分にわたり、ニューヨーク州ロチェスター市の労働市場を支配しており、全盛期にはロチェスター市の給与総額の約4分の1を占めていたという。我が国を代表するトヨタ社もまた、豊田市における労働力の大部分を雇用している。これらは極端な例であるが、実際に、我が国全体においても、産業中分類と通勤圏のペアで定義された地域労働市場における事業所数の中位値は13であり、労働者にとっては、勤務先のオプションが限られていることがわかる。その結果として、労働者は事業所固有のショックに対して脆弱な立場に置かれることがある。小規模な(集中度の高い)労働市場では、勤務先が生産性低下などのショックを受けたとしても、そこに留まるほかない一方で、大規模な(集中度の低い)労働市場では、別の事業所に移動することが比較的容易であるということが現実的に考えられる。

まず、本論文では、労働市場におけるリスクのプーリング機能を説明するような理論モデルを用いて、実証可能な仮説を2つ提示した。1つ目の仮説は、労働市場の規模(集中度)に反比例(比例)して賃金の分散が減少することである。これは、個々の事業所が固有のショックを受ける中で、労働者がそれら事業所の間を移動することで、規模の大きい(集中度の低い)労働市場においては、事業所固有のショックが、労働市場のレベルでは平準化されるため、賃金がそれほど変動しないことを示している。2つ目の仮説は、事業所固有のショックに対して、規模の大きい(集中度の低い)労働市場においては、その事業所はより容易に雇用を調整できることである。これは、大きな(集中度の低い)労働市場では、個別事業所における雇用調整が労働市場に大きな影響を与えることはない一方、小さな(集中度の高い)労働市場では、個別事業所における雇用調整が賃金上昇を通じて事業所利潤を圧迫するため雇用調整を柔軟に行えないことから生じる。これらのメカニズムは、特に小規模な(集中度の高い)労働市場において重要であり、大規模な(集中度の低い)労働市場においては、ほとんど重要ではないことも示された。

次に、工業統計調査の個票を用いて、それらの仮説を検証した。1つ目の仮説に対しては、各地域労働市場における給与総額の分散を計算し、事業所数に回帰した。通勤圏固定効果と産業固定効果を取り除くと、事業所数が10%多い労働市場は、給与総額成長率の分散が5%程度低くなる関係にあることがわかった。給与総額を平均賃金に代えても、あるいは事業所数を集中度指標に代えても、同様の結果が得られ、仮説を支持する結果となった。2つ目の仮説に対しては、事業所ごとの商品別出荷額、日本全体の輸出先国ごとの商品別輸出額、国ごとの対円実質為替レートの変動を用いて、各事業所に対する需要ショックを計算し、事業所が地域労働市場の給与総額に占める割合によって、需要ショックに対する雇用調整の弾性値が変化するかを分析した。結果として、円高ショックは、事業所の売上や雇用を減少させるが、特に非正規雇用については、地域労働市場の給与総額に占める割合が大きい、すなわちより存在感のある事業所の方が、より軽微に反応することがわかった。

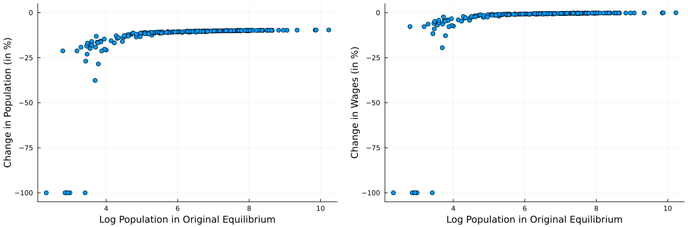

最後に、企業参入と労働者のセクターや通勤圏を超えた移動を内生化した、定量的な経済地理モデルを構築し、日本の生産年齢人口が10%減少した際のシナリオ分析を行なった。図1は、各通勤圏において、生産年齢人口や賃金がどのように変化するかを表している。横軸には現在の各通勤圏における、製造業の労働者数を表している。縦軸には、左の図では生産年齢人口変化、右の図では賃金変化を表している。東京や横浜を含むような大規模な(集中度の低い)労働市場では、生産年齢人口は10%弱減少するものの、賃金はほとんど減少しないが、これは、我々の提示する、リスク平準化による収穫逓増の効果が、大規模な(集中度の低い)労働市場においては、ほとんど重要でないことに起因している。一方で、小規模な(集中度の高い)労働市場においては、収穫逓増の効果が大きいため、生産年齢人口減少は賃金減少を引き起こし、それがさらなる人口減少を引き起こす。そのため、ある労働市場においては、38%の生産年齢人口減少と20%の賃金減少をもたらしうることがわかった。さらには、250ほどの通勤圏のうち、6つの通勤圏では、生産年齢人口減少があまりに大きいために、事業所存続の採算が取れず、製造業が完全に撤退してしまう可能性も指摘している。

国立社会保障・人口問題研究所の2023年推計でも、2020年から2045年にかけて20%を超える生産年齢人口減少が予測される。その推計に照らせば、本研究のシナリオの10%の生産年齢人口減少はそれより短い期間に直面する課題である。当然、事業所が各地域に存在し続ける理由は、採算だけでは語れないかもしれない。しかしながら、事業所数減少が労働市場におけるリスクのプーリング機能を失わせ、特に事業所の採算が厳しくなる地方において、さらなる人口減少と経済低迷を招きうるという結論は、産業政策や地域振興政策を検討する上で十分考慮されるべきであろう。