| 執筆者 | 森川 正之(所長・CRO) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.趣旨

2018年に健康増進法の改正が行われ、2020年4月に全面施行された。これにより、2019年7月から学校、病院、行政機関の庁舎などの敷地内は原則禁煙となり、2020年4月からは飲食店や一般の事業所の屋内が原則禁煙とされた。ほぼ同じ時期にたばこ税率の引き上げが行われ、2018年、2020年、2021年の3回の累計で1箱当たり60円(20円×3回)の増税となった。こうした中、健康経営という観点から社内喫煙を全面的に禁止する企業も現れている。

また、新型コロナ感染症が拡大した中で、喫煙者の重症化リスクが高い可能性が指摘されたこと、「三密」回避の観点から法的に許容されている喫煙スペースの使用停止や入室者数制限といった健康増進法の範囲を超えた自主的な措置が広範に講じられたこと、在宅勤務が拡大したことも、喫煙行動に影響を与えた可能性が高い。

しかし、喫煙状態を継続的に調査している「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)は、新型コロナの影響により2020年及び2021年の調査が中止されており、制度改正及び新型コロナ前後の比較ができない状況にある。

喫煙の健康への影響や規制・課税による喫煙行動への効果については、内外で数多くの研究が行われているが、ランダムに喫煙させる実験が困難なこともあり、依然としてわかっていないことが多い。海外では、喫煙による賃金格差や企業の採用における差別の存在が指摘されている。こうした状況を踏まえ、本稿は、最近の日本における喫煙規制の強化及び累次のたばこ税率引き上げ並びに新型コロナ感染症の発生というイヴェントの前後をカバーする個人レベルのパネルデータ(2017~2021年)を使用し、喫煙と就労及び賃金の関係についての観察事実を提示する。

2.結果の要点

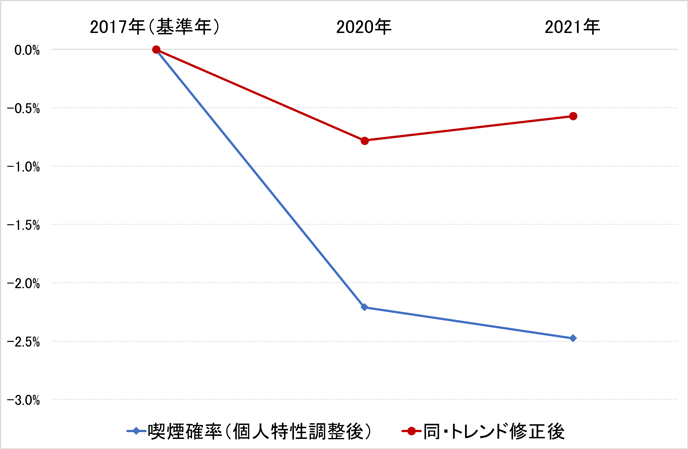

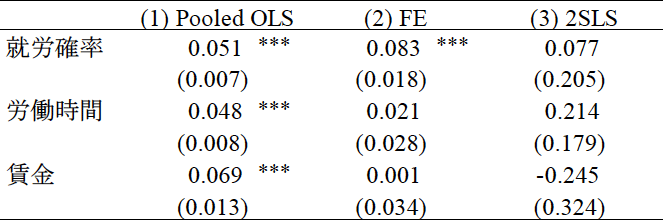

分析結果の要点は以下の通りである。①健康増進法改正及び新型コロナ感染症の拡大は、喫煙率をトレンド比で▲0.8%ポイントほど引き下げたと見られるが、2020年と2021年の比較からたばこ税率引き上げによる効果は確認されなかった(図1参照)。②喫煙者は就労確率が高く、労働時間が長いというクロスセクションの関係があるが、喫煙/禁煙から就労や労働時間という因果関係は確認されない。おそらく、就労すると喫煙し、就労をやめると禁煙するという先行研究が指摘する関係によるものと考えられる。③海外の多くの先行研究とは異なり7%程度の喫煙賃金プレミアムが観察されたが、固定効果推計や操作変数推計の結果によれば因果関係とは言えない。これらの結果を総括すると、喫煙が就労や賃金といった労働市場成果に対して正・負いずれかの因果的な影響を持つという証拠は観察されない(表1参照)。

ただし、ここでの分析はあくまでも喫煙や禁煙の短期的な効果の推計であること、被説明変数のうち労働時間や賃金は多肢選択式の設問なので計測誤差がありうること、対象期間中に禁煙をした人や新たに喫煙を始めた人のサンプルは十分に多くないため推計の検出力が弱い可能性があることを留保しておきたい。