| 執筆者 | Willem THORBECKE(上席研究員) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | Economic Shocks, the Japanese and World Economies, and Possible Policy Responses |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「Economic Shocks, the Japanese and World Economies, and Possible Policy Responses」プロジェクト

2020年以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、インフレ、金融政策に関するニュースが米国経済を激しく揺さぶってきた。COVID-19のパンデミック(世界的大流行)が出現し、米連邦準備制度理事会(FRB)は2020年3月に政策金利の誘導目標を1.5%引き下げた。その後、米消費者物価指数(CPI)の前年同月比は、2020年3月の1.5%から2022年6月には8.6%まで上昇した。FRBは2022年から2023年にかけて、政策金利の誘導目標を5%引き上げている。本稿では、COVID-19の危機が始まって以来、金融政策に関するニュースがいかに株式市場に影響を及ぼしてきたかを調査する。

FRBはパンデミックへの対応策として、政策金利の引き下げだけでなく、金利を低く保つよう促すフォワードガイダンスの提示、財務省証券や住宅ローン担保証券の買い入れ、財務省証券のプライマリー・ディーラーへの融資、マネーマーケットファンド(MMF)への安全策(バックストップ)、銀行融資や信用拡張の奨励を行った。米国政府は3度にわたり給付金を配布した。これらの政策が需要を押し上げた一方で、パンデミックに伴う負のショック、バリューチェーンの混乱、ロシアによるウクライナ侵攻によって供給は制限された。

この組み合わせがインフレをもたらしたのだが、それはFRBの予想を超えて高く、かつ根強いものとなった。2020年末、FRB各理事および連邦準備銀行各総裁による中位予測では、個人消費支出(PCE)価格指数が2020年第4四半期 と2021年第4四半期の間に1.8%上昇すると見込んでいた。同指数は実際、5.7%上昇した。2021年末、 同中位予測 では、PCE指数が2021年第4四半期 と2022年第4四半期の間に2.6%上昇すると見込んでいた。同指数の上昇率は5.7%と、またも予想を上回った。2021年11月、FRB のJerome Powell (ジェローム・パウエル)議長はインフレを一時的なものと見なすのをやめた。そして2022年、FRBは積極的に政策金利の引き上げを開始したのだ。

本稿では、パンデミックが始まって以来、金融政策がいかに金融市場に影響を及ぼしてきたかを調査する。それを実施するために、まずは1988年から2019年までの期間の金融政策に対する、53件の資産のエクスポージャー(ベータ)を評価する。次に、これらの金融政策に対するベータ(感応度)を用いて、2020年から開始された金融政策のニュースに対して投資家がどのように反応したかを調べる。投資家は、金融政策が緊縮に向かうと考えたなら、政策の引き締めによって損害を受ける資産を売却し、政策の引き締めによって利益を得られる資産を購入するはずである。これにより、緊縮的な金融政策によって損害を受ける資産の価格は下落し、利益が得られる資産の価格は上昇することになる。

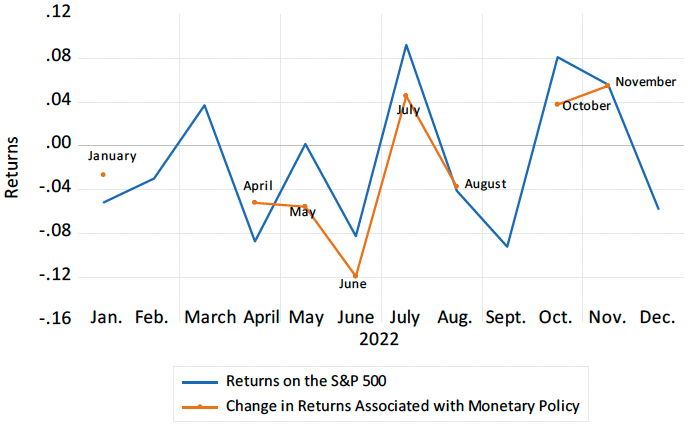

図1に示す結果を見ると、金融政策についての見通しの変化が、2022年の米国の株価を大きく変動させているのが分かる。本稿は、日足レベルでも2022年に株価が頻繁に変動していることを報告している。FRBが大胆な引き締め政策を推し進めるなか、結果として混乱が生じ、世界で最も重要な金融市場の一つである米国株式市場のボラティリティは増大した。

Eggertsson and Kohn (2023)で は、パンデミック後にインフレ率が上昇するにつれ多くの人々が、FRBの意図がはっきりしないと感じていたことが示された。Dietrich et al. (2022) では、一般大衆に向けてのFRBのコミュニケーションがもっと良好であれば、不確実性は軽減されたに違いないことが判明した。Arteta et al. (2022) は、インフレに対するFRBの選好についての見通しが変化したことで、2022年の資産価格の大半の動きが生じたと報告し、また、FRBの反応関数を明確にする適切なコミュニケーションがなされていれば、マイナスの波及効果を削減できたであろうと結論づけた。 すなわち、コミュニケーションが改善されていれば、金融政策にまつわる不確実性が要因で起こった株価の乱高下も軽減されたに違いない。

FRBは、次の二つの側面でコミュニケーションの改善を行うべきであった。第一にFRBは、インフレが一時的なのか持続的なのかを判断する際にPowell議長が用いる経済モデルを明らかにするべきであった。第二に、インフレが一時的なものではなく持続的なものであると判断した場合にどのように対応するつもりなのかを、事前に特定しておくべきであった。この二つの問題を理解していれば、パンデミック後に蔓延した金融政策についての不確実性は軽減できたであろう。日本銀行やその他の中央銀行も同様に、一般大衆との明確なコミュニケーションを追求するべきである。

- 参考文献

-

- Arteta, C., S. Kamin, and F. U. Ruch. (2022). “How Do Rising U.S. Interest Rates Affect Emerging and Developing Economies? It Depends.” Policy Research Working Paper 10258, World Bank.

- Dietrich, A., K. Kuester, G. Müller, and R. Schoenle. (2022). “News and Uncertainty about COVID-19: Survey Evidence and Short-run Economic Impact.” Journal of Monetary Economics 129 (July): S35-S51.

- Eggertsson, G., D. Kohn. (2023). “The Inflation Surge of the 2020s: The Role of Monetary Policy.” Presentation at Hutchins Center, Brookings Institution, 23 May. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2023/04/Eggertsson-Kohn-conference-draft_5.23.23.pdf