| 執筆者 | 枝村 一磨(神奈川大学)/長岡 貞男(ファカルティフェロー)/大西 宏一郎(早稲田大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | イノベーション能力の構築とインセンティブ設計:マイクロデータからの証拠 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第五期:2020〜2023年度)

「イノベーション能力の構築とインセンティブ設計:マイクロデータからの証拠」プロジェクト

1. 本研究の目的

研究開発活動によって得られた知識が、外部機関に無償で伝播することは、知識スピルオーバー効果と呼ばれる。研究開発活動を行う企業の視点で考えると、スピルオーバーによって自社の研究開発の成果が専有できないと、研究開発活動のリターンを得ることができないため、研究開発を行うインセンティブが低下する。一方、他社が行う研究開発活動による知識スピルオーバーによって、自社の研究開発生産性が高まるならば、知識スピルオーバーが自社の研究開発を活発にさせる可能性が考えられる。また、政策的な視点で考えると、特に大学や公的研究機関における先端的な研究活動の成果が企業に伝播することで、日本の研究開発活動が活発化することも期待できる。スピルオーバー効果は企業の研究開発活動にとって、プラスの効果もマイナスの効果もあると考えられ、現実のデータを用いた実証的な研究が必要である。

そこで本研究では、科学技術研究調査の調査票情報を用いて、企業と企業だけでなく、企業と研究機関、企業と大学の技術の近接性を測定してから、知識スピルオーバーを定量的に捕捉することを試みる。先行研究ではスピルオーバーを測定する方法として、企業間の技術の近接性をウェイトとして研究開発費総額を加重集計しているが、本研究は研究開発費総額だけでなく、基礎研究費、応用研究費、開発研究費といった性格別の研究費や、他企業、公的研究機関、大学といった機関別の研究費も加重集計して、各研究活動のスピルオーバーを測定する。そのうえで、企業の性格別も含めた研究開発投資がこれら知識スピルオーバーに関する変数とどのような相関があるのかを分析した。他組織の研究開発は自社の研究開発に対して、研究開発の生産性向上を通じた相互補完的な関係となる可能性がある一方で、他組織の研究開発へのフリーライドや自社の研究開発機会の先取りなどの代替的な関係性がある可能性も想定される。このような違いは、組織別あるいは研究開発の性格によっても異なると考えられる。本研究では、そのような可能性を見るために網羅的に実証分析を試みている。

2. 分析方法と結果

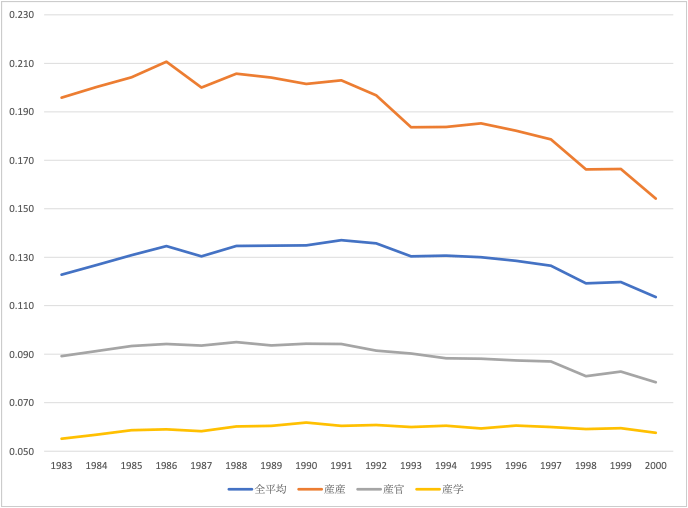

1983年から2019年までの企業レベルで整理された科学技術研究調査の調査票情報を、企業別かつ年別に整理したパネルデータを用いて分析を行った。まず、企業と3つのスピルオーバー源(企業、研究機関、大学)との技術的な近接性を算出した。分野別研究者数を用いた計測結果が図である。このように算出した技術近接性をウェイトとして各機関の研究費を加重集計し、知識スピルオーバーの代理変数とした。

統計分析を行った結果、知識スピルオーバーは企業の研究開発費とマイナス相関があるという結果を得た。他社や大学等公的機関の研究活動を合計すると、自社の研究開発活動を抑制する可能性を示唆している。これは、外部機関による知識スピルオーバーを享受して活用できるとすると、自社の研究開発支出を節約できるとも考えられる。知識スピルオーバーが企業の研究開発費とマイナスの相関である本研究の結果は、企業が外部機関の研究活動を踏まえて研究開発支出を節約している可能性も示唆している。

個々の組織別(他企業、研究機関、大学)、あるいは研究開発での性格別(基礎研究費、応用研究費、開発研究費)の推計では、自社の研究開発活動に与える影響が正負両方の結果を示す結果を得た。全体として知識スピルオーバーの影響は重層的であると解釈できる。例えば、個々の性格別でみると、同じ性格の研究開発では、外部機関の研究開発活動が自社の活動に対してそれぞれ正相関がみられた。一方で、公的研究機関や大学の研究開発であっても、企業の応用研究や開発などの下流部分の研究開発を抑制する可能性を示唆する結果も得た。それから、知識スピルオーバーを定量的に測定しようとすると、データ構築上の難しい点が多数あることもわかった。更なる分析による深化が欠かせないと言えよう。

3. まとめ

知識スピルオーバーを計算し、実証分析に用いるには、なお検証が必要である。スピルオーバーの代理変数を算出するために必要な技術の近接性が、用いるデータによって大きく異なるという課題がある。従来研究では特許分類情報を用いて計算がされていたが、用いる技術分類によって、技術近接性が大きく異なることは容易に想像できる。今後、適切な技術近接性についてのより直接的なデータを用いた検証が求められる。

仮に技術近接性をある程度正確に測ることができたとしても、やはりスピルオーバーの代理変数を推計に用いるには課題がある。スピルオーバーを定量的に把握するためには技術近接性をウェイトとして研究費を集計することで求められる。未回答の組織がある場合は単純に減少し、新たな調査対象の追加等によってサンプルが増加した場合は、研究開発費(被説明変数側)は単純に増加する性質を持つ。したがって、実際に企業が享受する知識スピルオーバーが不変であっても、たまたまデータで捕捉された研究費サンプルが多ければ、計測上はスピルオーバーが増加することとなる。逆に、何らかの事情でたまたまデータから脱落してしまった研究費サンプルがある場合は、実際に企業が享受する知識スピルオーバーが不変であったとしても、計測上ではスピルオーバーは減少することとなる。分析対象期間を通じて全てのサンプルが利用できるようなバランスドパネルデータを用いることが一つの手段となるが、長期のデータで分析を行う際には、抜け落ちる企業等からの知識スピルオーバーを無視することとなり、過小評価の問題が大きくなる可能性がある。

このように今後の分析の発展に期待すべき点は大きいが、本研究は、知識スピルオーバーは必ずしもプラスでは無いこと、すなわち、それは重複的な研究開発を排除する効果もある(それによって経済全体の研究開発生産性を高める)可能性を示唆しており、このような経路による影響も認識した、研究開発政策を検討することの重要性を示唆している。