| 執筆者 | René BELDERBOS(KU Leuven / UNU-MERIT / Maastricht University)/池内 健太(上席研究員(政策エコノミスト))/深尾 京司(ファカルティフェロー)/金 榮愨(専修大学)/権 赫旭(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 東アジア産業生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業・企業生産性向上プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

本稿では、日本の製造工場の大規模なパネルデータに基づいて、研究開発のスピルオーバー効果が全要素生産性(TFP)に及ぼす影響について定量的に分析した。技術的・地理的な近接性の影響を考慮した上で、大学および公的研究機関と民間企業の研究開発のスピルオーバー効果の役割を同時に分析している点が先行研究と比べた我々の研究の特徴である。分析結果によれば、技術的に関連している産業の工場を持つ他企業の研究開発の正のスピルオーバー効果に加えて、関連する学問分野での大学・公的研究機関の研究開発からの正のスピルオーバー効果も同時に重要であることが確認された。これら企業間と大学・公的機関からのスピルオーバー効果の大きさはほぼ同じであったが、公的研究開発のスピルオーバーはより長いタイムラグ(3年)で最も顕著であった(企業間のスピルオーバーの場合は1年)。また、我々の推定結果によれば、スピルオーバー効果は距離によって減衰し、民間と公的研究開発の両方で、地理的な距離が300kmを超えるとスピルオーバー効果は90%減少することが示唆されている。この結果は、TFPの上昇における研究開発の役割を正確に推計するためには、民間と公的部門の両方を考慮に入れることが重要であることを示唆している。

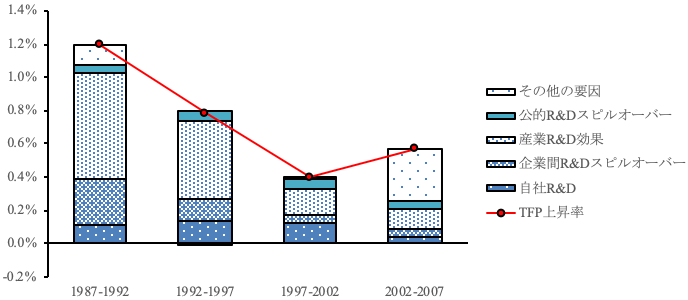

このような分析結果に基づいて、過去の日本の製造業全体のTFP上昇率の要因分解をおこなった(下図)。その結果、分析期間を通じて安定した正の寄与を示している公的R&Dとは対照的に、TFP上昇への民間 R&D の貢献は1990年代後半以降大幅に低下していることがわかった。この減少の最も重要な理由は、民間の R&D ストックの成長率の低下であるが、もう 1 つの重要な要因は、研究開発集約的な企業が運営する地理的に近接した工場が撤退したことで、スピルオーバーの元になる研究開発ストックが減少していることである。地域レベルでの影響を調査すると、東京や大阪などの日本の主要な産業集積地で特に強い悪影響が発生したことがわかった。

我々の分析結果は、日本におけるTFP上昇率の低下トレンドについての理解を深めるものである。既存研究では、地価と人件費の上昇にともなって、日本の主要企業による国内地域からの海外工場の移転が増加したことで、比較的生産性の高い多国籍企業の工場の撤退率は、単一の事業所の撤退率よりも高いことが示唆されている。我々の分析において研究開発集約的な企業の工場の撤退によるTFP上昇への負の貢献が認められる都道府県において重要な役割を果たしている電子・電機産業は、対外直接投資が活発であることが知られている。本研究は、研究開発集約型の企業による工場の撤退が、周辺の工場にとって利用可能な研究開発スピルオーバーを減少させ、生き残った工場のTFP上昇を妨げていることを示唆している。このような結果は、大企業による生産のオフショアリングとグローバル・バリュー・チェーンへの依存による経済の「空洞化」は、海外移転の直接的な影響以上に経済パフォーマンスに長期的な悪影響を与える可能性があると考えられる。

しかしながら、本研究の分析結果は、比較的閉鎖的な経済と国内の研究開発への依存、および海外への大規模な工場移転を引き起こした比較的高いコストレベルを持つ日本の状況に特殊的である可能性がある。ただし、米国や欧州に拠点を置く多国籍企業は、研究開発活動を海外展開に積極的であるように、製造業の海外移転は他の先進国経済の特徴でもある。我々が日本のデータで発見した傾向が他の国でも観測されるのか、国際比較をおこなうことが今後の大きな課題である。

また、今後の研究では、日本のTFP上昇への貢献が近年どのように発展してきたかを明らかにすることも必要である。2008 年から 2015 年の間、製造業部門の平均TFP上昇率は年間 0.5% 未満にとどまっている。2015 年以降、技術集約型な産業の日本へのリショアリングの傾向が生じている可能性はあるが、日本の対外直接投資の傾向も衰えず、海外製造比率は継続的に増加している。同時に、日本政府は大学の制度を再編成し、イノベーションにおける大学の役割を高めるために、大学が特許を取得できるような制度改革が行われている。このような近年の日本における環境変化の影響を含めた分析をおこなう必要もあると考えている。

最後に、我々の分析結果によれば研究開発のスピルオーバー効果は地理的な距離によって減衰することを示しており、これは知識の地理的な集積を促進する政策の一定の有効性を支持するものであると考えられる。日本においても2000年代に経済産業省「産業クラスター計画」や文部科学省「知的クラスター創成事業」といった政策が行われてきたが、これらには一定程度の効果があったことが示唆される。しかしながら、2010年代以降の情報通信技術の発展と普及によって、研究開発のスピルオーバー効果における地理的な近接性の影響にも変化がある可能性があると推測されるため、より最近のデータを用いた分析が今後の重要な研究課題である。