| 執筆者 | 森川 正之 (所長・CRO) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.背景

コロナ危機の下、企業の経済見通しの不確実性が著しく高まった。不確実性はさまざまな経路を通じて実体経済に影響するため、それを正確に捉えることは経済政策の運営にとって重要である。しかし、新型コロナに伴って企業が直面している先行き不確実性がどの程度高まったのか、世界経済危機など過去のショックと比べてどの程度深刻なのかといった基本的なことは必ずしも明らかでない。

こうした状況を踏まえ、本稿は、①新型コロナの前と後に実施したオリジナルな企業サーベイに基づく企業レベルのミクロデータ、②四半期ベースの政府統計である「法人企業景気予測調査」の集計データ(2004Q2~2021Q1)を利用し、新型コロナ下における日本企業の主観的不確実性に関する観察事実を示す。

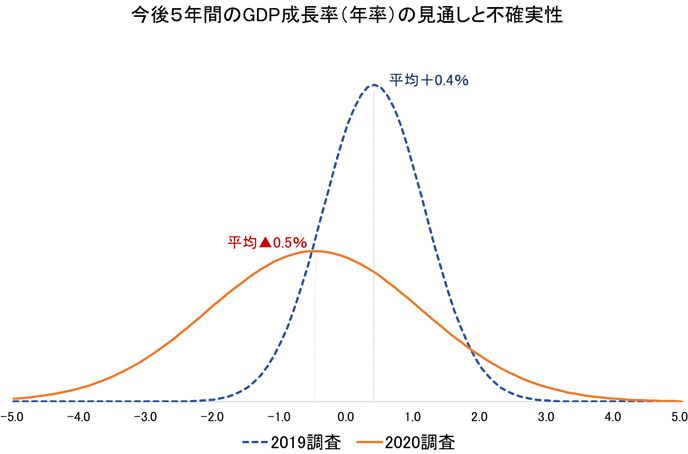

2.企業の期待経済成長率の不確実性

企業サーベイのミクロデータに基づき、2019年初頭と2020年初秋における今後5年間の期待経済成長率(年率)とその不確実性を、いくつかの仮定を置いて描いたのが図1である。期待成長率の平均値は+0.4%から▲0.5%へとコロナ危機後に▲0.9%ポイント低下した。同時に先行き見通しの不確実性も著しく高まっており、主観的確率分布の裾野が大きく拡がった。

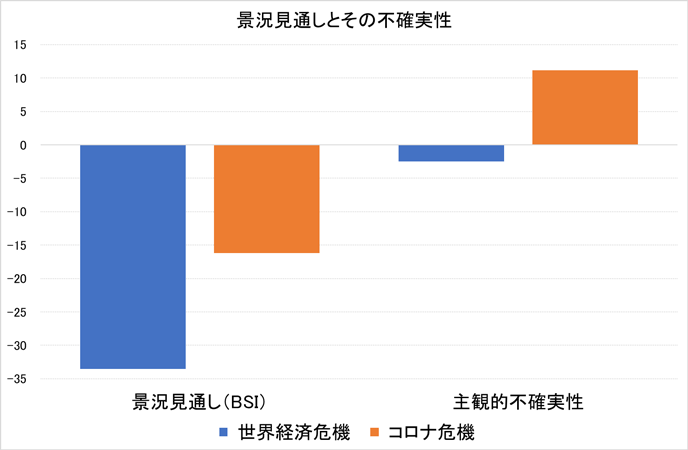

3.景況見通しとその不確実性

「法人企業景気予測調査」(内閣府・財務省)は、他のビジネス・サーベイと異なり、景況BSI―企業のセンチメントを表す―に関する設問への回答の選択肢として、「上昇」、「不変」、「下降」のほかに「不明」がある。Morikawa (2018)は、同調査の企業レベルのパネルデータを用いた分析により、「不明」回答が企業の主観的不確実性を測る上で有用性の高い指標であることを示している。

本研究では、同調査の公表された最近までの集計データを使用し、季節補正などの処理を施した1四半期ないし2四半期先の国内景況の「不明」回答比率を企業が直面する先行き不確実性の代理変数として利用し、その動向を観察した。

その結果によると、株価のヴォラティリティや政策不確実性指数(EPU)と異なり、企業の主観的不確実性は2021年に入った後も高止まりしている。世界経済危機も極めて深刻なショックだったが、コロナ危機と比較すると(図2)、世界経済危機は「確実に悪化する」というfirst moment shockの性格が強かったのに対して、今回は「先行きどうなるかわからない」というsecond moment shock(不確実性ショック)の性格が強いという顕著な違いが見られた。新型コロナの見通しや関連政策の不確実性は避け難いが、経済主体にとっての不確実性を高めない配慮が重要である。

- 参照文献

-

- Morikawa, Masayuki (2018), "Measuring Firm-Level Uncertainty: New Evidence from a Business Outlook Survey," RIETI Discussion Paper, 18-E-030.