| 執筆者 | 鈴木 真也 (武蔵大学)/乾 友彦 (学習院大学)/池田 雄哉 (文部科学省科学技術・学術政策研究所) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 東アジア産業生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業・企業生産性向上プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

近年、海外企業による日本企業の買収が増加傾向にある。また、自動車の電動化や自動運転などCASEと呼ばれる変化に関連する新しい技術が必要とされている自動車や半導体などの産業を中心に、技術獲得型M&Aの重要性も増している。特に国際的なM&Aの実施後には、企業グループ内での研究開発活動や技術資源の再編が行われている可能性が考えられる。本研究では、研究開発活動を行っている日本企業を分析対象として、外国企業に買収された日本企業の研究開発活動がどのように変化するのかを検証した。分析の結果、外国企業による買収は、その後被買収企業の研究開発費を減少させる効果を持つことが分かった。

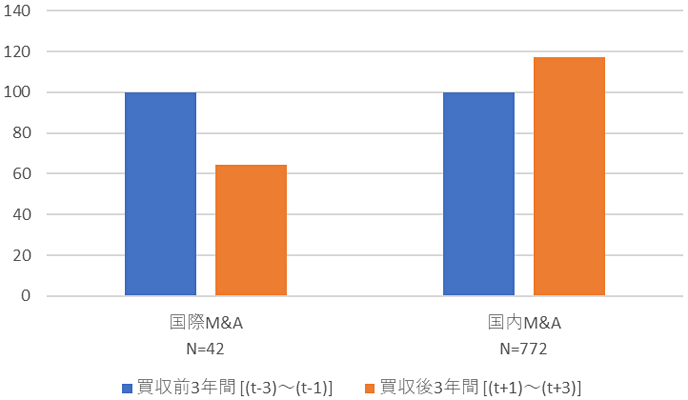

図1は、外国企業および国内企業に買収された日本企業各社について、買収前3年間の平均研究開発費を100とした時の買収後3年間の平均研究開発費を算出し、それらの平均値を示したものである。これを見ると、海外企業に買収された場合、買収年以降に被買収企業の研究開発費が減少している一方、国内企業に買収された場合、買収年以降に研究開発費が増加していることが分かる。外国企業による企業買収については、外国への技術流出に関する議論が世界的にも注目されているが、同時に国内企業のイノベーション活動の減少につながる可能性についても認識される必要がある。

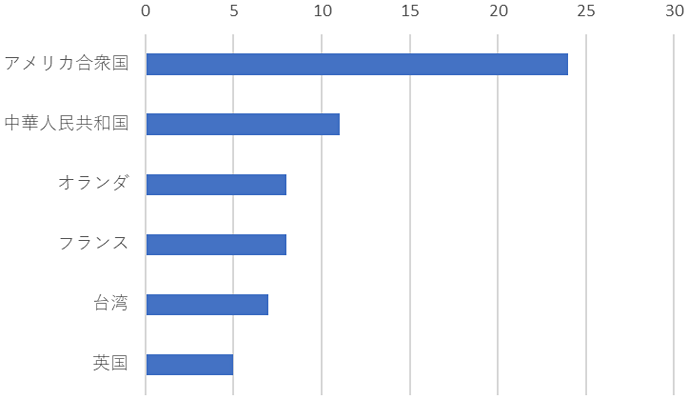

買収側企業の国籍により被買収企業の買収後の研究開発費の変化には違いがあることも分かった。2003年から2017年の期間に研究開発活動を行っている日本企業を買収した外国企業の国籍を示したものが図2である。これを見ると、サンプルに含まれる日本企業を買収したのは米国企業が最も多く、次が中国企業であった。以降、欧州やアジアの企業が続いている。

このうち、買収数の最も多い米国企業と中国企業の間では、買収後の研究開発費に対する影響が異なっていることを本研究の分析結果は示している。米国企業や欧州企業に買収された日本企業では買収後に研究開発費が減少しているが、中国企業に買収された日本企業では買収後に研究開発費が減少せずむしろ増加しているのである。このことから、米国企業による買収はその後のグループ内での再編を通じて国際R&Dネットワークに組み込まれる一方、中国企業は日本企業を買収後に再編縮小せずにR&D拠点としてそのまま拡充させる傾向があると推測される。