| 執筆者 | 成 海濤 (一橋大学)/石川 城太 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | グローバル経済が直面する政策課題の分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「グローバル経済が直面する政策課題の分析」プロジェクト

地球温暖化が懸念される中、2020年10月26日に菅義偉総理は、2050年カーボンニュートラルを宣言した。その後、バイデン新大統領のもとアメリカ合衆国も続き、現時点で124カ国1地域が2050年カーボンニュートラルにコミットしている(2060年カーボンニュートラルにコミットしている中国は含まず)。カーボンニュートラル実現のためには、生産時に排出した二酸化炭素量などに応じて課税する炭素税や二酸化炭素などの上限排出量を企業に割り当てて排出量を取引させる排出権取引といったカーボンプライシングが必要不可欠である。

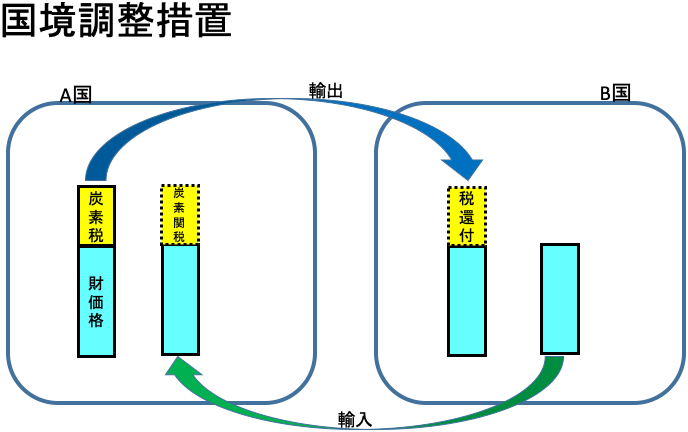

カーボンプライシングは、企業のコスト増をもたらす。ある国(A国)がカーボンプライシングを導入した場合、A国におけるカーボンプライシング未導入の国(B国)からの輸入財の競争力が高まる、あるいは、B国におけるA国の輸出財の競争力が低まるという問題が生じうる。つまり、A国産品の競争力がB国産品と比較して相対的に低まる可能性が高い。そのため、何らかの炭素国境調整措置、すなわち、B国からの輸入に関しては炭素関税賦課や排出枠購入義務、A国からの輸出に関しては炭素税還付といった措置をとるべきだという考えが高まってきた(図を参照のこと)。また、炭素国境調整措置は、二酸化炭素量などの排出規制に熱心でない国の温暖化対策を促進するともいわれている。

欧州連合(EU)は、遅くても2023年までには炭素関税を導入する方針を打ち出している。アメリカ合衆国や日本も炭素国境調整措置を検討することになっている。しかし、各国・地域で炭素国境調整措置が乱立すれば貿易戦争に発展する懸念もあり、今後世界貿易機関(WTO)や経済協力開発機構(OECD)でも炭素国境調整に関する協議が進むと予想される。しかし、炭素国境調整措置の分析は十分になされているとはいえない。

本論文では、簡単な2国寡占モデルを構築して、片方の国でのユニラテラルな炭素税賦課とその国境調整措置の効果を理論的に分析する。国際寡占モデルは、温暖化ガスを多く排出する産業、例えば鉄鋼や化学品の市場構造を反映している。分析では、企業が固定費用を払うことで地球温暖化ガスの排出を抑える技術を選択できる状況を想定する。国境調整措置の効果を分析するために、以下の3つのケースの比較を行う。i) 国内で炭素税のみを導入するケース(国境調整措置の全くないケース)、ii) 国内の炭素税と炭素関税をセットで導入するケース(部分的な国境調整措置のケース)、iii) 国内の炭素税と炭素関税に加えて輸出時に国内炭素税を還付するケース(完全な国境調整措置のケース)。

分析の結果、数多くの興味深い結果が得られた。とくに、以下の結果は反直感的であり、重要な政策的含意を含んでいる。

- 自国でのユニラテラルな炭素税が必ずしも地球温暖化ガスの排出を削減するとは限らない。この結果は、炭素税によって自国企業が排出削減技術を採用すると、自国企業の単位当たりの排出量が減っても生産量が増えて、結果として排出量が増えてしまうことによる。

- 炭素税率を上げることで反ってグローバルな排出を増加させる可能性がある。理由は以下のとおりである。自国の炭素税率が上昇すると、自国企業の排出量は減少するものの外国企業の排出量は増加する。自国企業がすでに排出削減技術採用していると自国企業の排出量減少は相対的に少ないため、結果として排出量が増えうる。

- 炭素税率の上昇によって、企業が排出削減技術を採用する誘因を失う可能性がある。この結果は、排出削減技術の採用が税率を下げるものの、生産量を増やすことで課税ベースを広げるというトレードオフをもたらすことによる。炭素税率の上昇によって、後者の影響が前者の影響を上回る可能性が高まる。

- 部分的な国境調整措置のケースと完全な国境調整措置のケースの比較において、企業の立地が固定されていると、完全な国境調整措置は越境カーボンリーケージを遮断するものの、部分的な国境調整措置の方がグローバルな排出をより抑制できる可能性が高い。これは、輸出時の国内炭素税還付が実質的に輸出補助金として機能するため、自国企業の排出量を増やすこと、および、自国企業の排出削減技術採用意欲を減じることによる。

- 自国の炭素税率と自国企業の海外立地の誘因は、必ずしも単純な関係にない。つまり、自国の炭素税率の上昇によって、自国企業が税負担を避けるべく海外立地を選択するようになるとは限らず、海外から国内に立地を変える可能性もある。この結果には、炭素国境調整措置や排出削減技術が影響を及ぼしている。

- 自国の炭素税によって自国企業が海外立地を選択しても、グローバルな排出量が減る可能性がある。この結果は、自国企業のみが排出削減技術を採用している場合に起こる。

以上から言えることは、排出削減技術採用、炭素税率の引き上げ、カーボンリーケージの遮断、そして、炭素税を回避するような立地選択の阻止が、必ずしも温暖化ガスのグローバルな排出量の削減につながるとは限らないということである。今後、炭素国境調整措置の制度設計を行う際に、これらの反直感的結論に十分留意すべきであろう。