| 執筆者 | グォン・ソクボム (東京大学)/元橋 一之 (ファカルティフェロー)/池内 健太 (研究員(政策エコノミスト)) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | デジタル化とイノベーションエコシステムに関する実証研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第五期:2020〜2023年度)

「デジタル化とイノベーションエコシステムに関する実証研究」プロジェクト

大学は、基礎科学と知識の波及の軌跡を提供することによって技術革新において極めて重要な役割を果たすことを期待されている。その一方、大学の知識を産業での開発研究の初期段階に利用するのは容易ではない。大学の研究は、イノベーションと経済成長への積極的な外部性のために公的研究基金によって支援されることが多いため、大学の知識の社会的な活用を促進することは重要な政策課題である。

大学の知識の産業での活用を促進するために、これまでいくつかの政策的な措置が試みられてきた。米国でのバイドール法やわが国を含むその他の国での同様の法律がその一例である。研究開発のために大学と協力している企業への免税または補助金の提供も行われている。しかしながら、これらの政策に対する評価には論争が残っている。大学の知識の商業的利用を奨励することは、大学の科学者が基礎研究に割り当てる資源を減らし、応用研究への取り組みを増やすことを誘発する可能性がある。このような資源の転用は、基礎研究への取り組みを弱体化させることも懸念される。

また、大学の知識から利益を生み出すことに重点を置き過ぎると、研究者が科学的な知識を公開および普及するための主要な推進力であった科学的報酬システムが弱体化する可能性も指摘されている。これらの懸念に対し、大学の知識の商業的利用を奨励するための制度の変化が、ここ数十年の大学の研究、より広くは科学をどのように形作るかについての実証研究が多く行われてきたが、未だ結論は得られていない。その理由の1つとして、大学の知識の商業的利用の追求と基礎研究へのインセンティブの提供との間の補完関係と代替可能性が共存していることが考えられる。また、そのような代替可能性をどのように軽減するかは、重要な政策課題でもある。

科学者の科学研究活動への関与を奨励し、科学的発見を開示/拡散するためのいくつかの方法が考えられる。例えば、個々の科学者の研究成果(論文数や開発研究への影響など)を測定し、個々の科学者の業績の評価を形式化することで、個々の科学者の研究活動を奨励しながら、大学の研究戦略を強化できる可能性がある。それでも、成果主義に基づく評価は、研究資源の配分において科学者の戦略的行動を誘発する可能性がある。そのため、そのような制度が、大学の知識の商業的利用を奨励するための政策を補完する手段としてどの程度機能するかは、実証的に検証すべき課題である。

そこで、本研究では、2004年の日本の国立大学の制度改革のイベントに着目し、学術研究の商業化のインセンティブに関する議論に新たな証拠を提供することを目的とする。日本の国立大学は、2004年に政府機関から国立大学法人に変化した。この変更の目標は、大学組織の自律性と柔軟性を高めることにより、国立大学の運営の効率を高めることであった。国立大学の法的地位を企業体に変えるにつれ、改革は、大学の知識の商業的利用にかなり重点を置いた、教員の収入創出活動を奨励するためのさまざまな組織変更を伴った。同時に、この改革により、日本の国立大学は、個々の科学者の業績を定期的に評価することができ、彼らの科学研究活動を促進することが期待されていた。2004年の日本の政策変更の事例は、改革が個々の大学の科学者にとって外因性の出来事に近かったため、因果分析のために活用できる。一党優位政党の変化に伴う挫折と議論の進展とともに、国立大学改革の利害関係者間で長年の政治と議論があった。したがって、個々の大学の科学者が改革のタイミングを事前に予測することは困難であり、これにより、われわれの調査結果を改革の因果的影響として解釈する際の典型的な内生性の問題の懸念を緩和することが期待される。

本研究で用いたデータは、2000年から2008年まで研究活動に従事している日本の国立大学または私立大学の5000人以上の科学者で構成されている。2004年の改革は国立大学に固有のものであり、制度の変更は個々の科学者にとって外生的なイベントであったため、政策的な処置グループとして国立大学の科学者、比較対照グループとして私立大学の研究者のデータを用いることとした。パネルの差分(DiD)分析を適用することにより、国立大学に特有の改革が大学の科学者の研究生産性にどのような影響をもたらしたのかについて分析を行った。

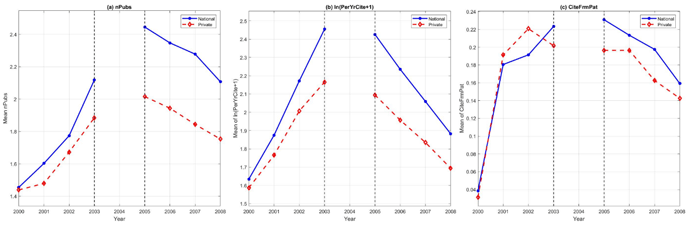

下図は本研究の分析の主な結果を示している。国立大学に特有の改革が大学の科学者の論文数にプラスの影響を与える(パネルa)が、被引用回数で見た研究の質には大きな変化がない(パネルb)ことが確認された。また、改革後、私立大学の科学者よりも多くの国立大学の科学者が、企業の特許から引用される論文を執筆するようになっており(パネルc)、技術的応用を開発するための知識のインプットに役立つ研究に従事することも確認された。さらなる分析により、観察された発見はライフサイエンス分野の科学者に特有のものであることが明らかになった。また、改革前には技術的応用の開発に積極的でなかった人々に影響が及ぶことも示された。これらの調査結果は、そのような制度変更の影響が科学分野全体に及ぶ可能性は低く、知識の商業的利用に対する個人の以前の関心に依存する可能性があることを示唆している。

[ 図を拡大 ]

本研究の貢献は2つあると考えている。まず第1に、大学の知識の商業的利用を促進するための制度の変化が科学にどのように影響するかについての先行研究の議論への貢献である。本研究は商業利用と研究活動の基本性との間のトレードオフを純粋に調査するのではなく、学術研究の商業化を奨励するとともに、研究成果の評価システムの導入に取り組み、より精緻な政策的含意を導き出した。

本研究の2番目の貢献は、より自然な実験環境、つまり、日本の他の同じ制度的環境下での、政策的な介入を受けたグループ(国立大学)と、受けなかったグループ(私立大学と地方自治体大学)が共存していることに基づいた、科学的なエビデンスを提供することである。既存の研究は、大学のガバナンスにおける政府の役割が比較的弱い米国、または高等教育システムが伝統的に政府当局によって統治されてきたヨーロッパ大陸の事例の分析に焦点を当てることによって証拠を提供している。しかし、商業化のための制度変更(ベイドール法など)または学術研究者のための業績ベースの評価システムの限界的影響を特定するための明確な手段はない。