| 執筆者 | 川口 大司 (ファカルティフェロー)/森 悠子 (津田塾大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 日本の労働市場に関する実証研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「日本の労働市場に関する実証研究」プロジェクト

最低賃金を引き上げるべきか、どの程度引き上げるべきかについてさまざまな議論がなされている。最低賃金を引き上げる際に、もっとも懸念される問題の1つに失業の増加が上げられるだろう。本研究は最低賃金が雇用にもたらす影響がどの程度深刻であるかを明らかにするために、最低賃金が労働市場に与える影響について分析した。以下、最低賃金が賃金に与える影響、就業率に与える影響、雇用の流動性に与える影響について本研究の結果を要約したい。

日本の最低賃金は他国に比べて低すぎるという批判もあるため、本研究ではまず、最低賃金と賃金分布の関係、最低賃金の引き上げが賃金分布に与える影響について分析を行った。分析の結果、最低賃金が都市部においても賃金分布の形状に影響を与えていること、最低賃金の1.05倍以下の水準で働く労働者は全体の3%にとどまること、高卒以下の労働者や若年、高年齢労働者に最低賃金水準で働く労働が多いこと、最低賃金の上昇が低賃金労働者の賃金を上昇させる効果があることが分かった。これらの研究から最低賃金が日本の労働市場において、十分に制約となり、賃金底上げの効果をもつことが確認された。

つづいて本研究の主要な分析である最低賃金と雇用の関係について説明しよう。最低賃金と雇用については、世界各国で多くの研究の蓄積がある。その際、もっとも重要なポイントとなるのが、最低賃金の内生性の問題である。つまり、最低賃金は景気の良いときに引き上げられる傾向があるので、最低賃金の効果を景気の変動による労働市場の動きと区別することが難しい。本研究は、2007年に行われた最低賃金法改正に着目し、最低賃金が生活保護費に関連付けて決定している状況を利用し、操作変数法を用いて最低賃金が雇用に与える因果効果を行った。なお、雇用については最低賃金水準で働く労働者の割合が高い高卒以下の労働者に着目して分析を行った。

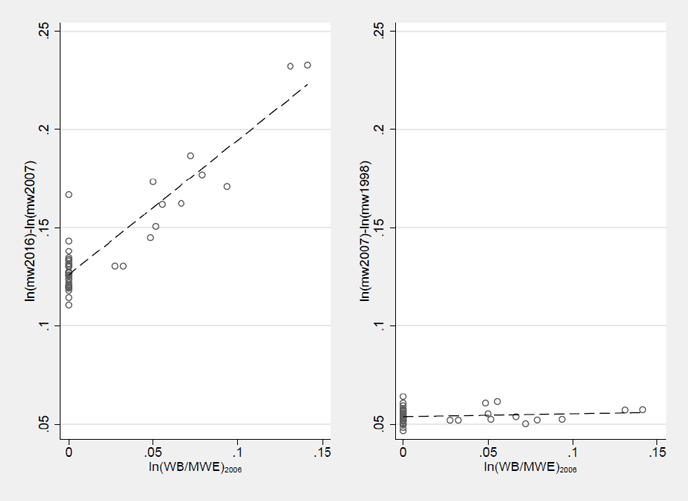

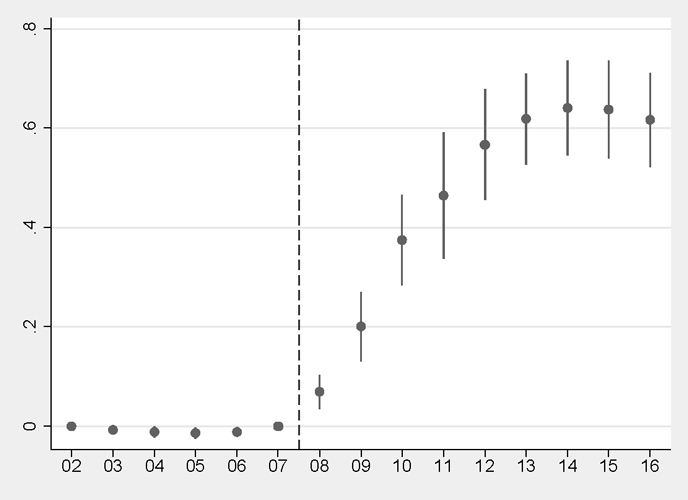

2007年の最低賃金法の改正では、最低賃金で稼いで得られる所得よりも生活保護費で得る生計費の方が大きくなるという逆転現象の解消が考慮されたため、2007年以降、生活保護費が最低賃金に対して大きい都道府県で最低賃金が大幅に上昇した。図1の左側のグラフは生活保護費と最低賃金の差(横軸)と2007年以降の最低賃金の上昇率の関係を示している。このグラフから最低賃金と生活保護費の差が大きい都道府県ほど最低賃金が大きく上昇していることが分かる。一方で右側のグラフは改正前の両者の関係を表しており、2007年以前は最低賃金が生活保護費と関連がないことが確認できる。また、図2は2006年時点の生活保護費と最低賃金の差が各年の最低賃金水準に与える影響をプロットしたものである。2007年まで両者に関係はなかったものの、2008年から正の関係が強くなり、2013年に高止まりするという傾向がみられる。これは逆転現象が起こっていた地域で2008年より2013年にかけて最低賃金を引き上げて生活保護費との逆転現象の解消を目指した結果だといえる。

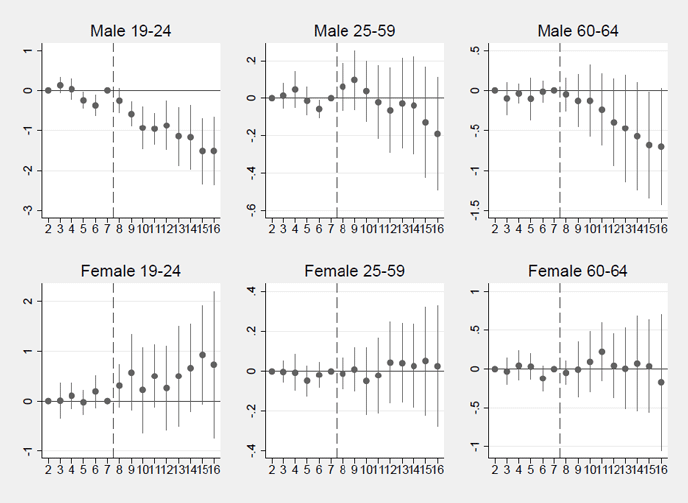

生活保護費と最低賃金の差は労働市場の状況とは無関係な要因だと考えられるため、本研究ではこの生活保護費と最低賃金のギャップによって変化する最低賃金と雇用の変動の関係を用いて最低賃金が雇用に与える因果効果を推計した。図3はこの結果を要約したものであり、2006年時点の生活保護費と最低賃金の差が就業率に与える影響をプロットしたものである。左上の若年男性の結果に着目すると、2007年以降最低賃金が雇用に対して負の影響を与えていることが分かる。その一方で他の年齢層については最低賃金の有意な影響がみられない。生活保護費と最低賃金の差が最低賃金を引き上げていたことと併せて考えると、最低賃金の引き上げが19-24歳の高卒男性雇用を減少させたと考えられる。

本研究の推計結果によれば、最低賃金が若年高卒労働者に負の効果を与え、弾力性は-1.2と推計される。これは欧米の先行研究で得られている-0.3から0という弾力性に比べると大きな値であるが、欧米の研究では不可能であった政策の内生性を考慮し外生的な最低賃金変動の効果のみを識別できたこと、5年間に及んだ生活保護費と関連付けられた最低賃金の上昇は、企業にとって予測可能であり資本への代替が進みやすかったためだと考えられる。

男性に対する雇用への負の影響が確認された一方で、女性に対してはどの年代に対しても負の効果がみられていない。男女で異なる効果が得られた理由として、買い手独占の問題が挙げられる。買い手独占のもとでは最低賃金の上昇は雇用を必ずしも減らさないことが知られており、女性の方が買い手独占にある労働市場で働く傾向にあることが知られている。したがって、女性の場合は最低賃金の引き上げが雇用に与える負の効果が緩和されている可能性がある。

最後に、最低賃金と雇用の流動性について、各労働者の1年前の就業の状況を用いて最低賃金の引き上げが非就業と就業の推移に与える影響を分析した。分析の結果、男性の25-59歳の労働者について、非就業者が就業者になるのを抑制し、女性については25-59歳の労働者について最低賃金の引き上げは、就業者が就業状態にとどまる確率を引き上げることが明らかになった。これらの結果は、最低賃金の上昇は雇用の流動性を抑制することを示唆するものである。

本研究の結果から、日本における最低賃金の引き上げが雇用にもたらす影響は、労働者の属性に応じて大きく異なることが分かった。特に若年男性に対する負の雇用効果が推定されており、最低賃金引き上げが少なくとも一部のグループの雇用を減少させるというコストを生み出すことが明らかになった。なお、日本の労働市場の特徴の1つとして、若年時における労働経験が長期的な影響をもつことが知られており、若年高卒労働者に対する負の効果は憂慮すべき問題だろう。

最後に本研究が日本における政策論議に与える示唆についてまとめる。諸外国の実証研究を参照して、最低賃金の雇用へのインパクトはないことが世界の研究のコンセンサスになっているとの主張があるが、本研究の中でも言及した通り、米国における最低賃金の雇用に対する影響に関する研究は引き続き論争が続いており、最低賃金引き上げが雇用を減少させるという主張は決して少数意見でなくコンセンサスが成立しているとはいいがたい。また、理論的に考えると最低賃金が雇用に与える影響は、労働市場における摩擦の度合いに大きく依存しており、政策効果は国によって大きく違うことが予想される。そのため、日本のデータを使った実証分析に基づく議論が欠かせない。本研究の中で詳細に紹介したとおり、日本のデータを使った研究は国際査読誌に出版されたものも含めて一定数存在し、これらの実証研究の多くは最低賃金の引き上げが一部のグループの雇用を減少させることを明らかにしている。最低賃金の引き上げは、低賃金労働者の賃金の底上げに貢献する一方で、一部の労働者の雇用を奪うというトレードオフを認識したうえでの慎重な政策論議が求められる。