| 執筆者 | 藤原 一平 (ファカルティフェロー)/保里 俊介 (カリフォルニア大学)/脇 雄一郎 (クィーンズランド大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 低成長下の財政金融政策のあり方 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第四期:2016〜2019年度)

「低成長下の財政金融政策のあり方」プロジェクト

日本では、デフレないし低インフレの状況が20年以上続いている。金融政策の影響を強く受けると考えられる景気循環の期間よりも、遥かに長期に及ぶため、人口動態などの構造的な要因にその背景を求める研究も増えつつある。

データをみると、デフレないし低インフレの状況が始まった時期と労働力人口が減少し始めた時期がほぼ一致する。これが因果関係を示すのか、単なる相関関係を示しているに過ぎないのかを断定することは容易ではないが、高齢化が、なんらかの形で、インフレ率の決定に影響を与えている可能性を示唆している。

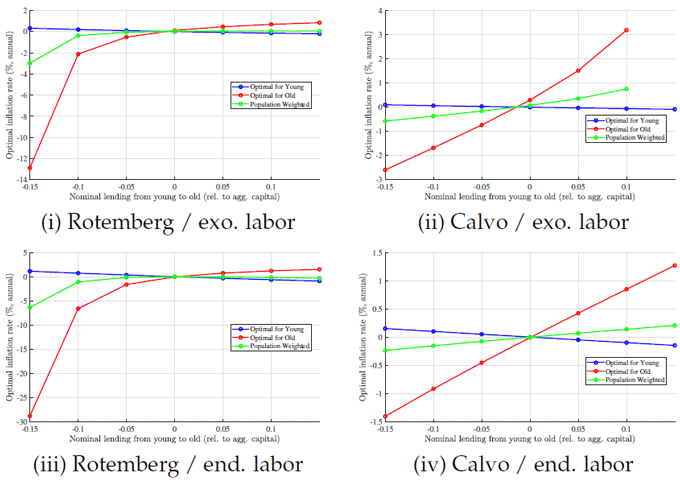

高齢化は、(目標)インフレ率の決定に影響を与えるのであろうか?社会が高齢化すると、低インフレ率が好まれるようになるのであろうか?こうした問いに答えるため、本稿では、ニュー・ケインジアン・モデルを多世代重複モデルに拡張し、人口動態を規定する要因に応じて、若者と高齢者それぞれに対する最適インフレ率がどのように変化するかを分析した。

モデルは、ある特定の国の経済情勢を再現できるようにパラメーターをカリブレートしたものではないため、結果の解釈には一定の留意が必要だが、シミュレーション結果をみると、まず、最適なインフレ率は、世代間で異なることが分かった。次に、金融取引の名目契約を通じたインフレの再分配効果を考慮すると、世代毎の最適インフレ率は、ゼロから大きく離れたものとなるケースもみられ、特に、名目金融資産の多い高齢者にとっては、大きくマイナスなインフレ率が最適となりうることも分かった。

以下の図(本文中のFigure 9)は、若者による高齢者からの名目契約での借り入れが増えるほど、すなわち、横軸を左に進むほど、高齢者(赤線)の最適インフレ率が大きく負になることを示している。

[ 図を拡大 ]

この結果は、高齢化には、政治経済学的なメカニズムを通じて、インフレ率に負の影響を与える可能性があることを示唆している。

- 参考文献

-

- CALVO, GUILLERMO A (1983): "Staggered prices in a utility-maximizing framework," Journal of monetary Economics, 12, 383-398.

- ROTEMBERG, JULIO J (1982): "Sticky Prices in the United States," Journal of Political Economy, 90, 1187-1211.