| 執筆者 | 立本 博文 (筑波大学)/平井 祐理 (東京大学政策ビジョン研究センター)/渡部 俊也 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業において発生するデータの管理と活用に関する実証研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第四期:2016〜2019年度)

「企業において発生するデータの管理と活用に関する実証研究」プロジェクト

企業がデータ利活用を通じて、生産性を高めることや高付加価値の製品サービスを提供することは、日本産業にとって重要な課題となっている。1980年代に始まったIT化の流れ以降、データを用いた事業活動には長い歴史がある。その一方、近年のIoTデバイスの普及、ビッグデータや人工知能の盛り上がりは、従来のデータ利活用とは異なる次元のものであるとの見解もある。これらの新しいデータ技術は、産業の生産性を高度に向上させる切り札として期待されている。しかしながら、データ利活用の形態は産業毎に異なる可能性があるため、新しいデータ資源・技術をどのように用いるのかが不透明な産業では、積極的な投資を躊躇する企業も多いだろう。

このような理由から、本ディスカッション・ペーパーでは、「企業のデータ利活用に関して、産業毎の違いがあるのではないか」とのリサーチ・クエスチョンをもとに、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)が実施した平成29年度「データ利活用に関するアンケート調査」を用いて探索的分析を行った。

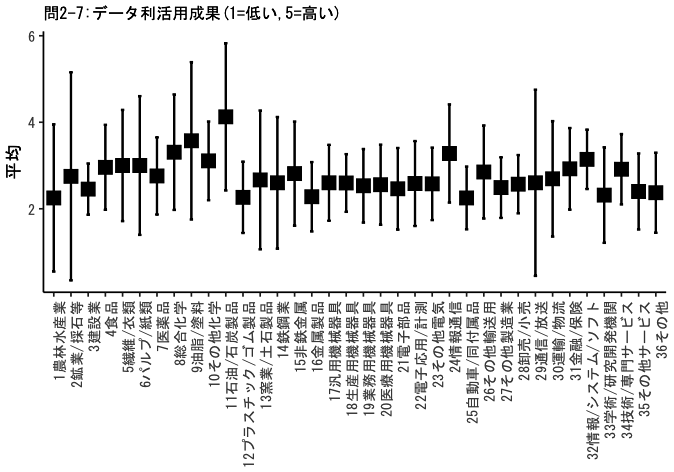

まず、産業毎に特徴の違いがあるかを把握するために多重比較法を用いて、産業間の平均に差があるのかを検定した。今回の対象データには複数の産業が含まれており、単純に各産業ペアに対して平均値の差の検定を行うと、多数試行を行うことになる。多数試行は第1種の過誤(偽陽性)の危険率を増大させる。多数試行に伴う危険率増大に対して、補正を行ったものが多重比較法である。本研究では、チューキー・クラマー法による多重比較法を行った。その結果、いつくかの産業間で平均値の差異はあるものの、全体としてその特徴に関していえば、多くの産業で極端な違いがあるとはいえないことが分かった。データ利活用の成果についても、特別に優越している産業が存在しているわけでないことが分かった(図1)。

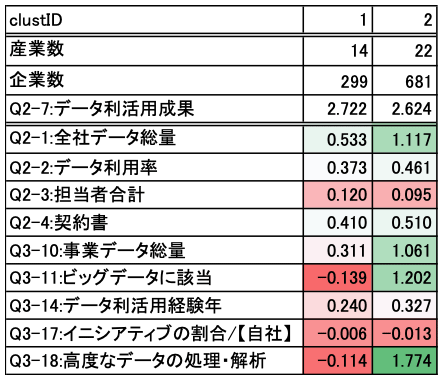

続いて、属性項目(データ属性、行動属性)を入力とし、成果項目を出力としたときに算出される反応係数について、産業毎の傾向を確認するため、クラスター分析を行った(表1)。その結果、反応係数に2つのパターンが生じていることが分かった。反応係数は、データ資源やデータ技術を入力とし、データ利活用成果を出力としたときの効果(変換効率もしくは生産性)と考えることができる。1つめのパターンは高度なデータ資源やデータ技術に関して反応係数がマイナスの産業群(クラスター1)であり、2つめのパターンは反応係数がプラスの産業群(クラスター2)である。データ資源やデータ技術の反応係数がプラスの産業群は、最終的なデータ利活用成果が高いと考えられるが、今回の分析からはそのようなエビデンスは見いだせなかった。むしろ分析結果から、「データ資源やデータ技術の反応係数がマイナスもしくはプラスである」、ということと、「最終的なデータ利活用成果への影響」の間に乖離が存在する、と推察される。

今回の分析で判明した、『データ資源やデータ技術への投資が最終的なデータ利活用成果に結びつかない』もしくは『「データ資源やデータ技術への投資」と「最終的なデータ利活用成果」にギャップがある』という問題は、いわゆる1980年代のソローの生産性パラドックス (注1)と類似している可能性がある。当然、今回のギャップ問題がソロー・パラドックスと同一のものであるのかについてはより慎重な分析が必要である。しかし、判明したギャップ問題が、単なる計測や分析上の問題でない場合、その影響範囲が大きいことを考えると、適切な産業施策や企業での対応が求められることになるだろう。この点は、今後の研究でも引き続き注視されるべき点である。

なお、本研究は探索的な研究であったため、より詳細な検討のためには、統御変数などを含んだ回帰モデルで効果を推定したり、階層モデルなどによって分散成分を調整したりするなどの必要があるだろう。この点は今後の課題である。

- 脚注

-

- ^ 膨大なIT投資が行われたにもかかわらず、生産性の上昇が統計的に確認できない、というもの。