| 執筆者 | Thi-Ngoc Anh NGUYEN (横浜国立大学)/佐藤 清隆 (横浜国立大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 為替レートと国際通貨 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第四期:2016〜2019年度)

「為替レートと国際通貨」プロジェクト

一般に、企業は将来の為替レートの水準を見通して輸出計画を立てている。しかし、企業が予想する将来の為替レートのデータを用いた実証研究は少ない。その理由は、予想為替レートのデータを入手することが難しいからである。日本では、日本銀行が公表する「全国企業短期経済観測調査(短観)」が「想定為替レート」のデータを提供している。この想定為替レートは、輸出計画の前提となる円の対米ドル名目為替レートの予測値であり、11,000社を超える調査対象企業から情報を収集している。

本論文は日銀短観の想定為替レートを用いて、近年の大幅な円高局面と円安局面における日本の輸出企業の価格設定行動を分析している。為替レートの変動に対する輸出企業の価格設定行動は、経済学では「為替レートのパススルー(為替転嫁)」というモデルで分析される。先行研究の多くは、日本企業が為替レートの変動を輸入相手にパススルー(転嫁)しない傾向があることを指摘しており、例えば円高局面では利益マージンを圧縮して輸入相手国通貨建ての輸出価格を安定させる行動をとることが知られている。この輸出価格安定化行動はPricing-to-Market (PTM) とも呼ばれており、「パススルー率をゼロにする」ことと「完全なPTM行動をとる」ことは同じ意味である。

アベノミクスによって2012年末から急激に円安が進んだにもかかわらず、日本の貿易収支赤字はむしろ拡大を続けた。円安局面であっても日本の実質輸出(輸出数量)が増加しなかったことが原因の1つであるが、先行研究は日本の輸出企業が円安局面でPTM行動をとったという仮説を提示している。円安にもかかわらず現地通貨建て輸出価格が低下せず、日本の輸出数量が伸びなかったと解釈できる。この仮説は日本の輸出行動の実態を説明しているように思えるが、厳密な実証分析はなかなか難しい。その大きな理由は、円高局面と円安局面を区別する手法が確立していないことによる。

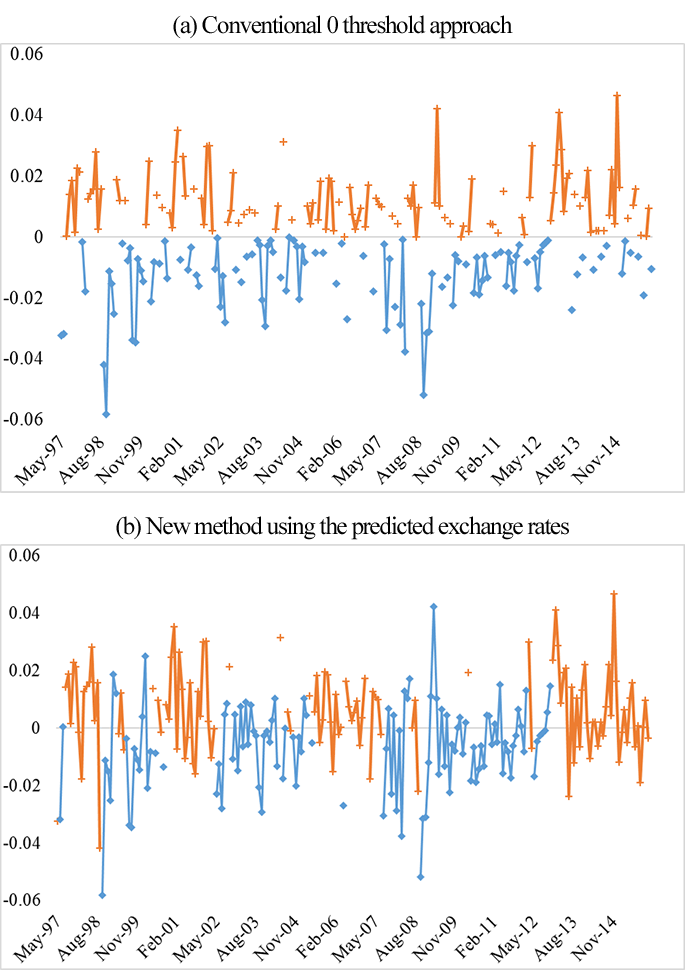

以下の図1を見てみよう。ほとんどの先行研究は毎期の為替レートの変化(前期比の変化率)がプラス(円安)かマイナス(円高)かによって円高局面と円安局面を区別している。図1の(a)はこの先行研究と同じ手法で円高局面と円安局面を区別した結果である。この手法を用いると、例えば2007年のサブプライム・ローン危機から2012年後半まで一貫して明らかな円高トレンドが続いたにもかかわらず、同期間に円高局面と円安局面が混在することになる。2012年末からの円安トレンド下でも同様に、図1(a)では円高局面と円安局面が混在している。為替レートは明らかな円高もしくは円安トレンドにある場合でも、短期的には常に変動する。先行研究のように毎期の為替レートの変化率によって円高・円安局面を区別すると、大きな円高(円安)トレンドの中の小さな変動を円安期(円高期)と捉えてしまうのである。 輸出企業は将来の為替レートの予想に基づいて輸出価格を決定している。仮に実際の為替レートが円高方向に動いたとしても、それが自らの予想の範囲内の円高への動きであれば、輸出企業は価格設定行動を変更することはしないであろう。しかし、自らの予想した水準を超えて円高が進行した場合には、輸出企業は輸出価格設定行動を変更する可能性があると考えられる。

そこで、本論文では日銀短観の想定為替レートを用いることによって円高・円安局面を区別する新しい手法を提案した。具体的には、為替レートの実現値が想定為替レートよりも高い(円安の)水準にあるのか、それとも低い(円高の)水準にあるのかという基準で円安局面と円高局面を区別すると、図1(b)が示すように、2007年からの円高期と2012年末からの円安期と整合的な結果が得られる。本論文は、このように先行研究とは異なる手法で円高・円安局面を区別し、さらに非線形の自己回帰分布ラグ(Nonlinear autoregressive distributed lag: NARDL)モデルを用いて、日本の輸出企業の長期と短期のPTM行動を産業別に明らかにした。

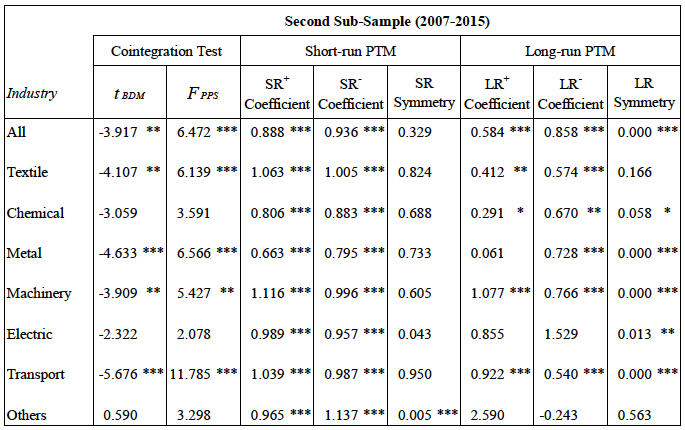

大幅な円高と円安の2つの局面を含む2007年〜2015年の推定結果を示したのが表1である。まず、左の2列のCointegrationの欄はNARDLの手法に基づいて長期的な均衡(共和分)関係の有無を検定している。化学(Chemical)、電気機械(Electric)、その他製品(Others)を除く他の4産業と全産業(All)で共和分の関係が確認された。なお、化学(Chemical)産業の推定結果はボーダーラインにあり、共和分関係があるという解釈も可能である。

次に、中央の3列(Short run PTM)はNARDLモデルの推定によって得られる短期のPTM行動を報告している。「SR+ Coefficient」は円安局面での、「SR- Coefficient」は円高局面でのPTM行動の推定値である。値が1の場合は完全なPTM行動(パススルー率はゼロ)を、値がゼロの場合はPTM行動をまったく行っていないこと(パススルー率は100%)を意味する。「SR Symmetry」は円高局面と円安局面のPTM行動が対称的であるという帰無仮説を検定した結果であり、帰無仮説が有意に棄却される場合はPTM行動が非対称的であることを意味する。表1によると、円高局面と円安局面の両方において、ほぼすべての産業でPTM行動の推定値は1に近い値をとっている。これは短期的にほぼ完全なPTM行動であることを示唆しており、その他製品(Others)を除くすべての産業で対称的なPTM行動が確認された。

最後に、右の3列は長期のPTM行動の推定結果を報告している。円高局面におけるPTM行動(「LR- Coefficient」の欄)の推定結果は電気機械(Electric)とその他製品(Others)を除いて有意であるが、その値は0.54〜0.86であり、1を下回っている。一定のPTM行動をとっていることは確かだが、完全に現地通貨建ての輸出価格を安定させているわけではない。円高局面では、外貨建て輸出を行っている限り円ベースで為替差損を被ることになる。原価低減などの企業努力で対処できない部分を輸出価格に上乗せしていると言えるだろう。他方で円安局面では(「LR+ Coefficient」の欄)一般機械(Machinery)と輸送用機器(Transport)においてPTMの推定値が1前後に上昇しているのに対して、繊維(Textile)は0.41、化学(Chemical)は0.29、金属(Metal)は0.06へと大きく低下している。金属の場合のPTMの推定値は有意ではなく、化学においても10%水準で有意であるに過ぎない。さらに、円高局面と円安局面における長期のPTM行動の対称性を検定した結果、繊維を除く上記の産業ではPTMの対称性が有意に棄却された。これと同様の結果が全産業(All)においても得られた。

この長期のPTM行動の非対称性は、各企業の輸出競争力と深く関わっている。日本の一般機械産業の輸出には産業用機械や工作機械、付加価値の高い基幹部品などが多く含まれており、円高局面では輸出価格を引き上げることが可能であるだけでなく、円安局面において価格競争力を高めるために価格そのものを引き下げる必要はない。むしろ円安局面では完全なPTM行動をとり、多額の為替差益を享受している。この価格設定行動は自動車を中心とする輸送用機器においても同様に確認された。これに対して、金属や化学などの産業では円安局面でPTMの推定値を大きく低下させた(パススルー率を大幅に引き上げた)。これらの産業は一般機械などと比較すると輸出競争力が低く、円安期には輸出価格そのものを引き下げることで価格競争力を高める行動をとったのである。以上のように、円安局面において日本の長期の輸出価格設定行動は産業ごとに異なるが、それには各産業の輸出財の特徴や競争力が影響していると考えられる。

本論文は、企業の想定為替レートが円高・円安局面を区別する上で有益な情報を提供することを示した。日銀短観は産業ごとのデータだけでなく、企業規模ごとに(大企業・中堅企業・中小企業の3つに区別して)データを提供している。政策的な分析を行う際には、為替レートの将来見通しを示す想定為替レートをより積極的に活用することが必要であろう。また、輸出企業の価格設定行動(PTM行動)が円高局面と円安局面で異なるという新しい事実も明らかにした。一般機械と輸送用機器は日本の輸出額全体の約4割を占める。アベノミクスによる円安局面への転換後も一般機械と輸送用機器の輸出で現地通貨(あるいは契約通貨)建ての輸出価格が低下しない限り、円安局面に転換した当初に期待された輸出価格低下による実質輸出(輸出数量)の増加は容易には進まないことに留意すべきであろう。