| 執筆者 | 森川 正之 (理事・副所長) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.背景と分析内容

「同一労働同一賃金」をめぐる議論が続いているが、この問題の難しさは、何をもって同一と捉えるかという点にある。現実に観察される賃金の差が妥当なものかどうかは単純に賃金水準を比較するだけでは判断できない。経済効率性の観点からは、賃金が労働者の生産性に見合っているかどうかが本質である。生産性が同じということは、究極的な同一労働といえるからである。

賃金と異なり、労働者による生産性の違いの実証研究は、その政策的な重要性に比して意外なほど少ない。個々の労働者の生産性の計測が難しいことがその大きな理由である。しかし、労働者の生産性の計測は難しいとしても、企業レベルの生産性は計測可能である。したがって、各企業の生産性と賃金水準に対して、労働者の構成(非正規労働者比率、女性比率など)がどう影響しているのかを計測することにより、生産性と賃金のギャップがどの程度存在するのかを推察できる。

そこで、本稿は独自に実施した企業サーベイのデータおよび政府統計のデータを併用し、最近の日本企業におけるフルタイム/パートタイム、性別、学歴による生産性-賃金ギャップを計測する。

2.分析結果と政策含意

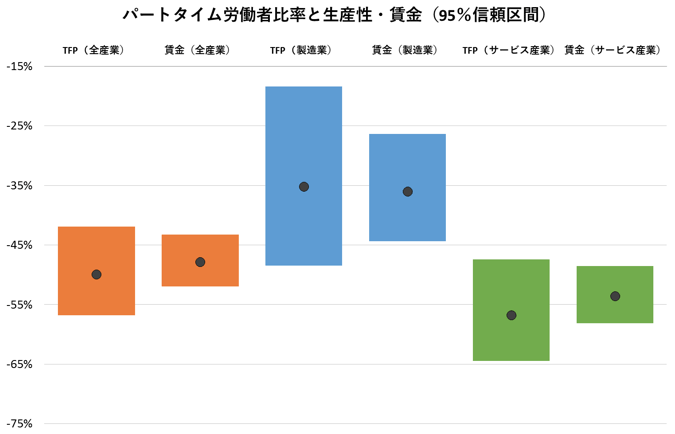

分析結果によれば、パートタイム労働者および女性労働者の賃金水準は、平均的に見ると、生産性への貢献とおおむね釣り合っており、製造業とサービス産業に分けて推計しても、同様のパタンである(図1参照)。女性労働者についても同様の結果だが、大卒労働者の場合、その生産性への貢献に比べて賃金はやや低い傾向がある。

もちろん、これらの結果は、あくまでも平均値であり、ミクロレベルでは、企業の生産性への貢献に比して賃金が過小な労働者、過大な労働者が混在しているはずである。しかし、平均的に生産性と賃金が均衡しているということは、企業が特定の類型の労働者全体に対して差別的な扱いを行っているわけではなく、市場競争の下で合理的な賃金設定を行っていることを示唆している。労働者の観点からは、仮に生産性が等しいという意味で、同一労働同一賃金を正確に実現することができた場合には、パートタイム労働者の中でも賃金が上昇する人と低下する人とが同程度生じることを意味している。

政策的には、経済全体としての賃金格差を縮小していこうとするならば、相対的に生産性の低い労働者の生産性自体を引き上げていくような人的資本投資(教育・訓練など)が不可欠なことを示唆している。この点、「同一労働同一賃金」の議論において、単に賃金だけでなく、非正規労働者の教育・訓練機会の問題についても扱われているのは適切である。また、人的資本投資を通じて向上したスキルを仕事に活かせるような人事・労務管理上の工夫も重要である。この点、「同一労働同一賃金」のための制度設計やその運用において、生産性への実質的貢献よりも形式を重視し過ぎると、正規労働者と非正規労働者の仕事をジョブ・ディスクリプション上明確に分断することを促し、結果的に非正規労働者の長期的に見た処遇向上の機会を失わせるおそれもあることに注意が必要である。