| 執筆者 | 川端 望 (東北大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 現代国際通商・投資システムの総合的研究(第III期) |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「現代国際通商・投資システムの総合的研究(第III期)」プロジェクト

本稿の目的は、世界鉄鋼業における過剰能力の所在を特定することである。あわせて、過剰能力の問題性を把握する視角についても問題提起を行う。

現在、鉄鋼業の過剰能力は国際的な政策イシューとなっている。しかし、その政策的議論においては、過剰能力を世界全体の問題としてその所在を特定しようとしない立場と、一定の国・地域への集中を問題にする立場とが見られる。本稿は、過剰能力を、単に世界市場において生産能力が需要を超過する「状態」のこととせずに、そのような、競争上劣位にあって、競争優位以外の要因によって存続しているような「特定の生産能力」のことと定義している。この定義により、特定の国・地域に立地する特定の生産能力を過剰能力とすることの経済学的正当性を確保している。

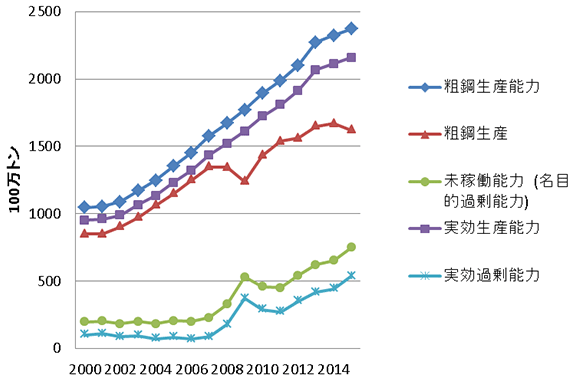

過剰能力のもっとも簡潔な指標は、遊休している未稼働の生産能力であり、生産能力と生産高の差によって測られる。ただし、好況期にも設備稼働率は100%に達しないことが普通であることを踏まえ、本稿では未稼働能力を名目的過剰能力、生産能力の91%を実効生産能力として、実効生産能力と生産高の差を実効過剰能力としている。

過剰能力をめぐる主要な政策イシューの1つは鉄鋼通商摩擦である。この問題にアプローチするためには、本稿では、過剰能力が純輸出に結びついているかどうか、および鉄鋼輸出の内容が高付加価値品であるか低付加価値品であるかを確認している。

2015年現在、世界には7億5100万の名目的過剰能力、5億3753万トンの実効過剰能力が存在した(図1)。そして、地域別にみると、過剰能力の6割以上がアジアに集中していた。この他、NAFTA、欧州OECD諸国、CISにも相当な未稼働能力が認められた。このうち未稼働能力と大規模純輸出が結びついていたのは東アジアとCISであった。

東アジアにおいては、2015年において最大規模の過剰能力は中国に存在し、その名目的過剰能力は3億2620万トンにも達した(表1)。ただし、日本、韓国、アセアンにおいてもある程度の過剰能力は存在していた。過剰能力と大規模な鉄鋼純輸出が併存するのは中国、日本、韓国であった。このうち、過剰能力が低付加価値品の輸出にむすびついているのは、中国、ロシア、ウクライナであった。

| 粗鋼生産能力 | 能力シェア | 粗鋼生産 | 稼働率 | 未稼働能力 | 粗鋼見掛消費 | 粗鋼換算純輸出 | 粗鋼換算純輸出率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国 | 1,130.0 | 80.0% | 803.8 | 71.1% | 326.2 | 700.4 | 103.5 | 12.9% |

| 日本 | 131.7 | 9.3% | 105.1 | 79.8% | 26.6 | 67.8 | 37.3 | 35.5% |

| 韓国 | 81.4 | 5.8% | 69.7 | 85.6% | 11.7 | 58.1 | 11.5 | 16.6% |

| 台湾 | 19.8 | 1.4% | 21.4 | 108.0% | - | 21.1 | 0.3 | 1.6% |

| タイ | 10.1 | 0.7% | 3.7 | 36.9% | 6.3 | 19.5 | -15.7 | |

| インドネシア | 12.6 | 0.9% | 4.9 | 38.5% | 7.8 | 13.7 | -8.8 | |

| ベトナム | 12.0 | 0.8% | 5.6 | 47.1% | 6.4 | 21.2 | -15.6 | |

| マレーシア | 12.1 | 0.9% | 3.8 | 31.2% | 8.3 | 11.6 | -7.8 | |

| フィリピン | 1.4 | 0.1% | 1.0 | 70.1% | 0.4 | 10.2 | -9.2 | |

| シンガポール | 0.8 | 0.1% | 0.5 | 66.8% | 0.2 | 5.1 | -4.6 | |

| 単位:100万トン。 | ||||||||

| 注:シンガポールの粗鋼生産能力は2014年のもの。 | ||||||||

| 出所:粗鋼生産能力は中国については工業和信息化部[2016]、日本については経済産業省大臣官房統計グループ[2016]、シンガポールはSEAISI[2015]、それ以外はSEAISI[2016]、粗鋼生産と見掛消費はworldsteel [2016]より著者作成。 | ||||||||

中国の鉄鋼業は必ずしも輸出指向の構造を持っておらず、その設備稼働率も他地域と比べて極端に低いわけではない。しかし、産業規模が巨大であるために、過剰能力と鉄鋼輸出の規模も世界最大になるのである。また、中国の鉄鋼輸出においては、棒鋼・線材を初めとする低付加価値品が高い割合を占めている。ロシアとウクライナにおいては、鉄鋼業は輸出指向である。その輸出構成は中国と比べてもなお、低付加価値の銑鉄や半製品に偏っている。しかし、鉄鋼生産と鉄鋼輸出は、生産能力とともに中国よりはるかに小規模である。日本と韓国においては、鉄鋼業はやはり輸出指向である。しかし、両国からの鉄鋼輸出の多くは、高級鋼板類や、海外の提携先ないし子会社での次工程のために継続的に供給される高級母材であり、低級品ではない。

過剰能力は確かに世界全体の問題であり、その所在は中国に限られない。ロシア、ウクライナや日本にも存在するし、輸入超過であるアメリカやASEAN諸国にも存在する。しかし、量的に多くが中国に集中していることもまた確かである。また、日本の過剰能力は低付加価値品の輸出には結びついていないのである。

世界、ことにアジアにおいては、さらなる製鉄所建設プロジェクトが進行中であり、また計画されている。新鋭製鉄所には最新技術が採用される見込みであるため、今後、鉄鋼業における生き残り競争はより激しくなるだろう。設備投資と過剰能力処理は、いずれも、世界のどの製鉄所が生き残るべきかをめぐる競争の一環なのである。

- 文献

-

- 経済産業省大臣官房統計グループ[2016]『平成27年 経済産業省生産動態統計年報 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計編』。

- 工業和信息化部[2016]「鋼鉄工業調整昇級規劃(2016-2020年)」。

- South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) [2015] [2016]. Steel Statistical Yearbook.

- World Steel Association (worldsteel) [2016]. Steel Statistical Yearbook.