| 執筆者 | 石戸 光 (千葉大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | FTAに関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「FTAに関する研究」プロジェクト

自由貿易協定(FTA)と企業の対外直接投資(FDI)との関係について、特に企業の異質性を代表する企業規模の違いに焦点を当てて検討することは重要である。中小企業は、FTAを利用する際に比較的高いコストを抱えるため、効果的なFTAへの対応は規模の異なる企業間で異なると予想される。このような効果について検討するために、投資件数とFTAの有無に関するポアソン回帰分析を行ったところ、FTAが存在する場合、およびFTAの発効後の経過年数が長いほど、(GDPと距離の「重力係数」を制御した後で)初期FDIを実施する可能性がより高くなる結果となった。

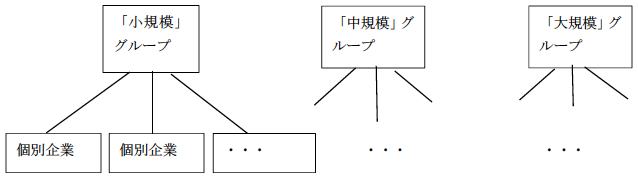

次に日本との既存のFTAパートナー国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイおよびベトナム)において、FTAの前後での日系企業の利益率に関する分析を行った。その際、図1のように個別企業を第1レベル、規模の似たグループを第2レベルとして「マルチレベル分析」を行ったところ、(1)FTA締結後には、日本から投資を行っている企業の利益率が高くなっていること、(2)投資先での資本金によりグループ化される大規模な初期FDIほど、FTAの発効後の利益率の高まり方はより大きくなる傾向にあること、(3)サービス(非製造業)分野でグループ化された企業の利益率はより高くなる傾向がある、という傾向が全体として見出された。

サービス企業に関しては、FTAの存在は重要であるが、FTAの下での「ホクマン指数」(サービス規制の内外差別の自由化度合いを1点満点で指数化したもの)によって測定された制限度は統計的に有意ではなかった。単に「トレンド」として利益率が高まっているわけでもないことを統計的に確認した。

したがって、FTAの存在自体が一種のアナウンスメント効果となって投資を行っている企業の利益率を高くしているように考えられる。またFDIによって不可避的に発生する「埋没費用」(たとえば投資先国に保有する工場などの企業設備は、金融資産のように引き出して元に戻すことができない意味で埋没費用となる)は、FDIの実施において重要な考慮事項となり得る。

製造関連企業は企業設備など物理的な埋没費用の存在が人件費などコストなど経済環境の変動に対応した経営資源の最適配分には制約要因となるが、一方のサービス企業(非製造業)は大規模な工場設備を要する製造業に比して埋没費用が低いため、国際的な最適立地を行うことが比較的容易で、その結果、利益率が平均的に高くなるものと考えられる。

したがって企業規模に留意しながらFTA利用を含めた企業活動のサービス化を進めることが重要となる。また企業規模を超えた潜在的な投資企業間で経営資源投入のベストプラクティスにつき情報を共有することは、埋没費用を可能な限り削減することにつながり、FTAをその自由化内容に則って効果的にするためには不可欠な政策的焦点である。

| 関係性 | 見出された傾向 |

|---|---|

| FTAと日系現地企業の利益率 | FTAの発効後には利益率が高まり、またFTA発効後の経過年数が長いほど、やはり利益率は高まる傾向がある。 |

| 投資規模と日系現地企業の利益率 | 企業規模が大きいほど利益率が高まる傾向がある。 |

| サービス企業と日系現地企業の利益率 | サービス業に分類される企業は製造業に比べて利益率が高い傾向がある。 |