| 執筆者 | 吉川 悠一 (新潟大学)/家富 洋 (新潟大学)/青山 秀明 (ファカルティフェロー)/吉川 洋 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 物価ネットワークと中小企業のダイナミクス |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

新しい産業政策プログラム (第三期:2011〜2015年度)

「物価ネットワークと中小企業のダイナミクス」プロジェクト

物価は「経済の体温計」としばしば呼ばれ、景気の状態を計測するための重要な指標となっている。そのため、物価の動向は長期デフレからの脱却を目指す政府、日銀にとって最大の関心事であり、具体的なインフレ率が政策のターゲットとして設定されている。しかしながら、物価と景気、金融間の関係性について、その詳細が十分に解明されているとは言い難い。そこで本研究は、個別物価、景気、為替、マネーストック間に潜む動的な連関構造を最新の分析手法を用いて実証的に明らかにすることを目的とした。

景気動向指数(先行、一致、遅行)、円ドル為替レート、中分類物価指数(輸入、企業、消費者)を組み合わせた月次データ(1985年1月から2014年12月までの期間)に対して、複素ヒルベルト主成分分析を行ったところ、2個の統計的に有意な主成分(固有モード)が得られた。第1固有モードは、為替レートと輸入物価指数がリードし、その影響が景気、さらに国内物価へと順繰りに伝播していく様子を表す。他方、第2固有モードは、景気が国内物価の変動を先駆けている経済状態を表し、第1モードとは対照的に、景気動向と為替レート、輸入物価(「石油・石炭・天然ガス」を除く)とは逆サイクルになっている。固有ベクトルの振る舞いからは、第1モードでは川上の為替レートが物価変動を駆動しているのに対し、第2モードでは川下の需要が物価変動の要因となっていることがわかる。なお、これらの固有モードにおいて、マネーストックは重要な役割を果たしていない。

特筆すべき発見は、中下流にあたる国内物価に影響が波及していく際の物価間のリード・ラグ関係が両固有モード間で酷似していることである。2つのモードにおける物価変動の要因は全く異なっており、この発見は、個別物価間に相互作用が働き、その相互作用に起因する普遍的な物価の集団運動が存在することを示唆する。比喩的にいえば、国内物価の集団運動は、国内物価同士の連結した列車の走行に例えられる。第1固有モードは、そのような物価列車の先頭に機関車があり、列車を牽引している状況に対応する。他方、第2固有モードについては、物価列車が後尾から機関車によって押されている状態をイメージすればよい。加えて、第1モードは金融的なショック、第2モードは実体経済へのショックに対して強く結合することが確かめられた。この結果は各モードの特徴づけと符合する。

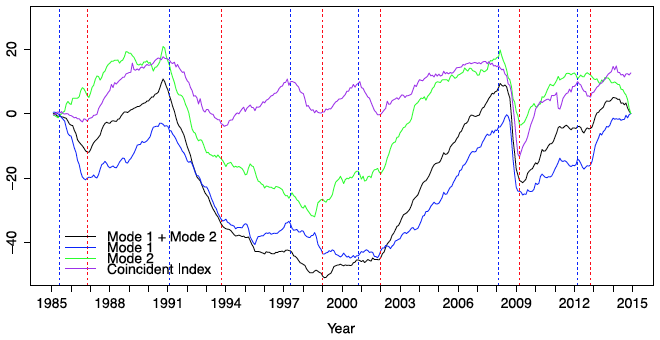

2つの固有モードで景気循環をどの程度まで説明できるだろうか。図1は両モードの景気動向一致指数への寄与を景気動向一致指数そのものと比較している。それらのモードの重ね合わせは、全体変動強度のおよそ2割の変動を表したものに過ぎないが、概ね景気の山と谷がよく再現されている。バブル景気期に着目してみる。第1モードと第2モードのトレンドを比較すると、その前半では為替主導型の第1モードと需要主導型の第2モードとが共に景気拡大に関係しているのに対して、後半では景気上昇が第1モード主体のものへと変質してしまっている。最近のアベノミクスによる景気上昇に目をやると、その様子はバブル期後半の第1モードの片肺飛行状態とよく似ている。むしろ、第2モードの振る舞いは、需要で駆動される実体経済活動が2014年初頭から下降的であることを示唆する。確かに、アベノミクスにおける第1の矢「大胆な金融政策」はそれなりの効果をあげたことがわかる。しかし、第2の矢「機動的な財政政策」、第3の矢「民間投資を喚起する成長戦略」については、需要への働きかけの効果は乏しく、逆風にさらされていることがうかがわれる。

多数の個別物価が参加するマクロの集団運動の存在は、マクロ経済学の重要性を再確認する。いかに物価列車を定時運行させるかが、マクロ経済学に課された懸案課題である。その際に、本研究で明らかにされた2つの物価変動モードは、新しい視点を提供すると期待される。