| 執筆者 | 梅崎 修 (法政大学)/Arjan KEIZER (Manchester Business School) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 労働市場制度改革 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム (第三期:2011〜2015年度)

「労働市場制度改革」プロジェクト

日本企業における人事制度の変動

1990年代以降の日本企業の人的資源管理(human resource management (HRM))の最大の関心事は、「成果主義」人事制度(performance-based HRM)」の導入であった。バブル経済崩壊後、企業業績悪化の原因の1つとして、それまでの日本型人事制度が批判されるようになり、能力や努力を主たる評価項目とする「職能主義 (ability-based HRM)」から「成果主義」への移行が取り組まれるようになった。「成果主義」は、能力や努力のようなインプットよりも目に見えるアウトプット(成果)を人事評価や処遇に反映して評価・処遇差を拡大し、従業員(特にハイパフォーマー)の労働意欲を高めようとする人事制度と定義できる 。しかし2000年以降、「成果主義」人事制度の失敗が指摘されるようになった。

上記のように、ここ10年間、「成果主義」は批判に晒され続けてきた。しかし日本企業は、「成果主義」から「職能主義」に回帰したわけでもない。その後、「職能主義」の問題点も批判され続け、現在も多くの日本企業は人事制度を改訂しながら、新しい人事制度を模索し続けている。本稿は、「成果主義」導入前後の制度変化の実態を把握し、人事制度改革の課題を明確にすることを目的にしている。

分析の目的・方法

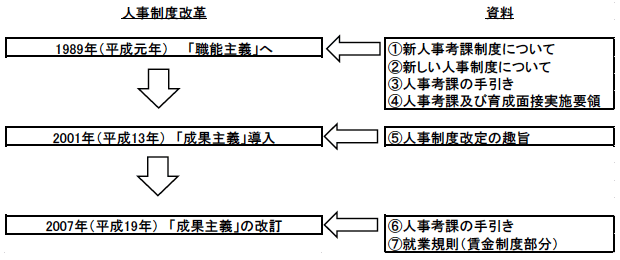

本稿では、2000年以降に「成果主義」人事制度の導入を行った一企業(A社)を調査事例として、その企業の内部資料と聞き取り調査によって約30年にわたる人事制度変化史を、特に人事評価(制度)に焦点を当てて分析した。なお、A社の制度改革と入手した資料の関係は図1に示すとおりである。これらの資料によって約30年間を分析できるので、制度変化の前と後の比較、さらに制度変化を経てもなお残る問題の検討ができる。具体的には、「職能主義」や「成果主義」の導入目的、導入後の問題点、それに伴う制度改訂を1つ1つ分析した。

分析からわかったことと人事施策・雇用政策への含意

分析から明らかになったA社の人事制度史は、以下のようにまとめられる。

A社は、「職能主義」から「成果主義」、さらに「成果主義」から「改訂成果主義」へと制度改革を続けてきた。1989年の「職能主義」は、年齢・勤続要素を排除し、「職能」を基準として評価・処遇格差を広げる制度改革であったが、それは完全に目的を遂げることはできず、2001年には「成果主義」が採用された。しかし、「成果主義」を機械的に徹底すると、格差に対する客観性や妥当性が問われることになり、不平不満が多くなった。また、見えやすい成果に対する評価への偏りが生まれた。すなわち、人材育成などの長期の成果や個人の貢献が観察し難い集団の成果に向かうインセンティブ設計に失敗した。そこで2007年には、その反省を踏まえて「成果主義」の改訂が行われた。

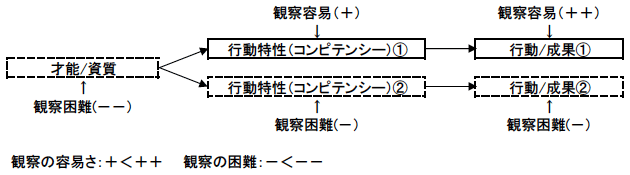

このような制度変化の実態は、人事制度の改革の困難を示している。図2に示すように、人事評価における「成果」や「行動」は、いくつかの「成果」や「行動」に分けることができる。その中には、観察し易い「成果」や「行動」もあれば、観察し難い「成果」や「行動」もあろう 。

ここで単に測り易いものを測るという「成果主義」人事制度が導入されれば、測り難い「成果」や「行動」は蔑ろにされる。つまり、マルチタスク問題が発生していたといえる。また、2007年度に起こった「成果主義」の改訂は、人材育成などの長期の成果や個人の貢献を特定し難い集団の成果へ向わせるためのインセンティブ制度の再設計であったと解釈できる。

このような分析結果は、現在も人事制度改革に取り組み続ける日本企業にとって有益な情報といえよう。さらに、最近、同一労働同一賃金の推進なども政策目標に注目が集まっているが、それらの雇用政策の実現可能性を検討する際にも、そもそも「職能主義」や「成果主義」が機能しない可能性を考慮することは有益であるといえよう。