| 執筆者 | David CASHIN (連邦準備銀行理事会)/宇南山 卓 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 持続的成長とマクロ経済政策 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

新しい産業政策プログラム (第三期:2011〜2015年度)

「持続的成長とマクロ経済政策」プロジェクト

2014年4月に消費税率は5%から8%に引き上げられた。日本の消費税は、国際的に見て非課税品目が少なく、また小売価格に適正に上乗せされることが要請されているため、ほぼ比例的な消費者物価指数の上昇をもたらす。物価の上昇は、資産の保有残高および将来所得の実質的な価値の低下をもたらす。言い換えれば、消費税の引き上げは、生涯可処分所得の比例的な減少をもたらすのである。一方、現在の経済学において、最も標準的な消費の決定理論であるライフサイクル仮説によれば、消費は生涯可処分所得だけで決まるとされている。すなわち、消費税の引き上げは、比例的に消費を低下させるはずである。

ライフサイクル仮説によれば、消費は税率の引き上げがアナウンスされた時点と実際に引き上げが実施された時点の2段階で低下する。増税がアナウンスされると、生涯可処分所得の低下を通じて(所得効果)基準となる消費水準が下がる。一方で、物価の安い(税率が実際に引き上げられる前の)時点での消費を相対的に増加させる効果(異時点間の代替効果)も発生する。税率が実際に引き上げられると、異時点間の代替効果から再び消費が低下するのである。

物価の安い時点での消費を増加させようとする誘因の大きさを「異時点間の代替の弾力性」と呼ぶが、その大きさは1997年に消費税率が3%から5%に引き上げられた時の経験からそれほど大きくないことが分かっている(Cashin and Unayama, 2016)。その意味で、消費の低下の大部分はアナウンス時点で発生すると予想される。

2014年の消費税の引き上げでは、2013年10月1日の臨時閣議後の首相記者会見が家計に消費税引き上げを認知させる大きなイベントであった。すなわち、2013年10月の消費の変化が「アナウンスされた時点での消費の変化」とみなすことができる。また、2013年10月時点では、再度の引き上げが延期されるとは考えていなかったと考え、2015年10月に予定されていた8%から10%の引き上げも含めた「5%の引き上げの」アナウンスと考えた。

ライフサイクル仮説で指摘される変化を実証する際には、財の耐久性や備蓄可能性を考慮する必要がある。ライフサイクル仮説では、耐久性や備蓄可能性を考慮せず、財の消費と財の購入が一致していると仮定している。しかし、現実には、税率引き上げ直前に耐久性のある財を購入したり、保存のきく財を備蓄したりすることで駆け込み需要・反動減が発生する。この影響をコントロールするために、消費を備蓄不可能非耐久財・耐久財・備蓄可能財・非課税対象品目の4つのグループに分けた。さらに、回帰分析では、財同士の代替性も考慮した定式化をしている。

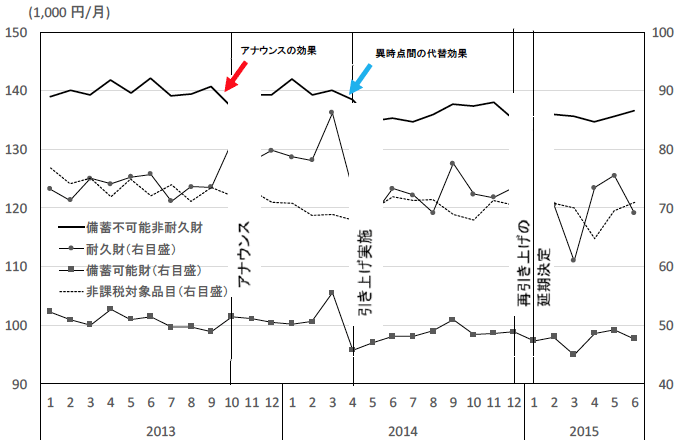

結果として、観察された「消費」(=備蓄不可能非耐久財)の動きを示したものが下の図である(論文中のFig4 Panel Bを編集し日本語にしたものである)。この図からも明らかであるが、世帯属性などをコントロールした回帰分析で定量化すると、消費はアナウンス時点で約3%、引き上げ実施時点で約1.5%低下していた。さらに、ライフサイクル仮説が成立するかをテストした結果、棄却できない(すなわち、税率変更前後の消費がライフサイクル仮説で説明できる)という結果を得た。

この結果は、第1に2014年の消費税引き上げの影響は、理論的に説明できるものであったことを意味する。消費の落ち込みが予想外であるとされることが多いが、ライフサイクル仮説に基づけば予想通りの変化であったといえる。1997年の引き上げ時と異なるのは、今回が税収中立でない純増税になっていたことが大きな原因の1つと考えられる。また、これまでにない明確なアナウンスがされたことで、所得効果が認知可能となったため、見かけ上の影響が大きく見えた可能性もある。

また、ここでの結果は、2013年10月時点で、5%の引き上げ全体が読み込まれた可能性が高いことを示唆している。すでに所得効果が読み込み済みであったのであれば、追加的な引き上げは異時点間の代替効果だけを引き起こすため、影響は小さかった可能性がある。

回帰分析では、再引き上げ延期のアナウンスをした時点で正の所得効果が発生した可能性が示唆されており、2017年4月に再引き上げを実施した場合に影響が小さくなるかは、ここでの結果からは判断が困難である。さらなる引き上げを実施する際には、アナウンス時点での備蓄不可能非耐久財の消費の動向を見て判断をすることが重要である。ただし、純増税が不可欠な現状を考慮すると、所得効果を通じて平均消費が低下することは不可避であり、一時的な景気刺激策では回復をすることは困難である。