| 執筆者 | 土居 丈朗 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 法人税の帰着に関する理論的・実証的分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

社会保障・税財政プログラム (第三期:2011〜2015年度)

「法人税の帰着に関する理論的・実証的分析」プロジェクト

我が国は、これまで法人実効税率が諸外国に比べて高いとされていた。これが、日本企業が国際競争上不利となる条件の1つとされ、成長戦略の一環として法人実効税率の引き下げが提案された。2015年末に閣議決定された「平成28年度税制改正大綱」にて、我が国の法人実効税率は、2014年度の34.62%から2018年度には29.74%に引き下げられることとなった。

法人実効税率の引き下げは、企業の経済活動に好影響を与えると期待される。とはいえ、法人実効税率の引き下げが、消費税率の引き上げと同時期に行われることを捉えて、企業厚遇、消費者冷遇との印象を持つ国民も多い。この背景には、消費税は主に消費者が負担し、法人税は主に「法人」が負担するとの見方がある。

しかし、経済学の理論では、法人税の負担は、企業の経営者、従業員、株主、顧客などのステークホルダーが、暗黙の裡に負うものであって、ステークホルダーとは全く無関係の「法人」が負うことはあり得ない。これまで、公共経済学の文脈では、Harbergerの研究を嚆矢として法人税の帰着の分析が進められてきた。そこでは、法人税の負担が、労働所得と資本所得(配当所得や利子所得)にどう帰着するかが焦点となった。

本稿では、日本の法人実効税率引き下げに伴い、法人税の負担が労働所得と資本所得にどう帰着するかを、より現実的な設定を施した動学的一般均衡モデルに基づいたシミュレーション分析によって、定量的に明らかにする。これにより、法人税改革の恩恵が労働所得を稼ぐ層や資本所得を稼ぐ層それぞれに及ぶことを定量的に示す。

まず、本稿の分析と先行研究との差異を明確にしよう。法人税の帰着に関する当初の先行研究では、1時点だけの分析(静学的分析)であった。しかし、企業がgoing concernであることに鑑みれば、現在から将来にかけての異時点間の分析(動学的分析)によって、法人税の帰着を明らかにする方向へと議論が展開した。先行研究では、税率変更前の定常状態から、税率変更後の定常状態(長期的な均衡)へと移行したときに、税負担が労働所得と資本所得にどう帰着するかを明らかにしている。

先行研究では、法人税の効果を分析できるマクロ経済の動学モデルを基に、長期(税率変更後に到達する定常状態)においては、法人税の負担はすべて労働所得に帰着することを明らかにしていた。その理由は、(投資などの企業行動に余分な費用がかからない)一般的なマクロ動学モデルでは、法人税の税率変更は、短期的には企業にとって望ましい資本投入量(や設備投資)に影響を与えるが、定常状態での資本の収益率に法人税率は全く影響を与えないためである。つまり、税率変更前の定常状態における資本の収益率と、税率変更後の定常状態における資本の収益率が同じであるため、税率変更後の定常状態における資本投入量は影響を受けない。しかし、法人税率の変更に伴い民間(家計や企業)から政府が得る税収は変動しており、その分の影響は、資本投入量は影響を受けず、全てが労働所得に帰着することとなる。

しかし、法人税の帰着に関する先行研究では、設備投資には調整費用がないことや企業の資金調達について資本構成(負債と株式)を扱えないなど、現実的でない面があった。

そこで、本稿では、設備投資に調整費用がかかることや、企業の資本構成が扱えるよう負債のエージェンシー・コスト(あるいは財務的困難(financial distress)に伴う費用)を導入した、動学的一般均衡モデルを構築し、それに基づくシミュレーション分析を行うことで、法人税の帰着を定量的に示す。本稿での負債のエージェンシー・コストは、負債資本比率が上昇するにつれて増加してゆき指数関数的に漸増すると仮定する。そのため、負債資本比率が過少だと法人税における負債の節税効果が不十分で資本コストが増大する一方、負債資本比率が過大になると資本コストが増大するため、最適資本構成(負債資本比率が内点解)が存在し、適度に負債と資本を持つこととなる。

さらに、企業金融において、株主還元政策としての配当と自社株買いは理論的には同値であるため、株主還元政策に関する一定の想定を置かなければ、一般均衡モデルで均衡解が求められない。そこで、本稿では、公共経済学の先行研究で提起されたtax capitalization view(あるいは"new view")を採用する。これは、限界的な設備投資資金は内部留保で賄うとする見方である。これに伴い、株式の(純)発行と社債の(純)発行は相殺される(新株を発行すればそれと同額の社債の買入消却を行うとか、社債を新規発行すればそれと同額の自社株買いを行う)という想定となる。

こうした状況の下で、政府が設定する法人税や所得税や消費税の税率を所与として、(代表的)家計は異時点間効用を最大化するように消費、労働供給などを決め、(代表的)企業は企業価値(=負債+資本)を最大化するように労働投入、資本投入(すなわち設備投資)、負債資本比率や生産量などを決めるとする動学的一般均衡モデルを構築した。

この動学的一般均衡モデルにおける均衡解の結果、企業が企業価値を最大化するように最適な負債資本比率(最適資本構成)を決めた状況での加重平均資本コストは、定常状態において負債のエージェンシー・コストや法人税率の影響を受けることが示された。この性質により、法人税率変更前の定常状態における資本コストと、法人税率変更後の定常状態における資本コストが異なることとなる。そのため。法人税率変更後の定常状態における資本投入量は、法人税率変更前のそれと異なる。したがって、法人税率の変更に伴う税負担の一部は資本所得にも帰着し、全てが労働所得に帰着するわけではないことが示された。この性質は、先行研究と異なり新たに見出されたものである。その差異は、負債のエージェンシー・コストを導入して分析したことによって生じた。

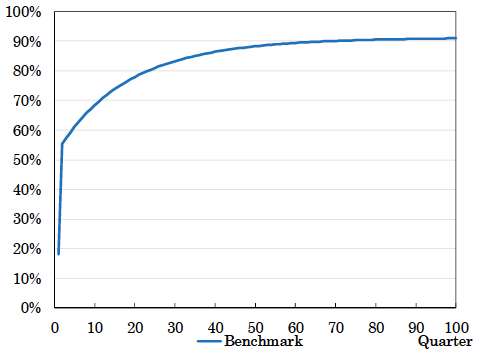

この理論モデルを基に、日本のマクロ経済を近似する(効用関数や生産関数などの)パラメータの値を設定して、今般の法人実効税率の引き下げによる法人税の帰着をシミュレーション分析した。その結果、34.62%から29.74%への法人実効税率引き下げ後1年(4四半期)で、労働所得に60%弱、資本所得に40%強の恩恵が及ぶことが示された(図1参照)。さらに、長期(法人実効税率引き下げ後の定常状態)における法人実効税率引き下げの恩恵は、約90%が労働所得に、約10%が資本所得に及ぶことが示された(図1参照)。

本稿の分析から、今般の法人実効税率の引き下げの恩恵は、資本所得だけでなく、労働所得にも相当程度及ぶことが定量的に示された。頭ごなしに、法人税の恩恵は賃金(労働所得)上昇という形では実現しないとする見方は早計であるといえる。