| 執筆者 |

藤田 茂 (フィラデルフィア連邦準備銀行) 藤原 一平 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 高齢化等の構造変化が進展する下での金融財政政策のあり方 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

社会保障・税財政プログラム (第三期:2011~2015年度)

「高齢化等の構造変化が進展する下での金融財政政策のあり方」プロジェクト

高齢化と実質金利の低下、および、これに伴うデフレ的傾向について、その関連を指摘する分析が増えつつある。しかし、これら変数間の関係について、因果関係にまで踏み込みんで、考察したものは少ない。本稿では、標準的なニュー・ケインジアン・モデルに、労働のサーチ・マッチング・モデルを組み込んだモデルを用いて、高齢化と実質金利およびインフレ率の低下との間の構造的な関係についての理解を試みる。具体的には、労働者について、年齢と企業特殊スキルという2つの側面の異質性を明示的に組み込み、ベビーブームの終焉に伴う1970年代からの労働市場参加率の大幅な減少がマクロ経済に与えた長期的な影響を分析する。

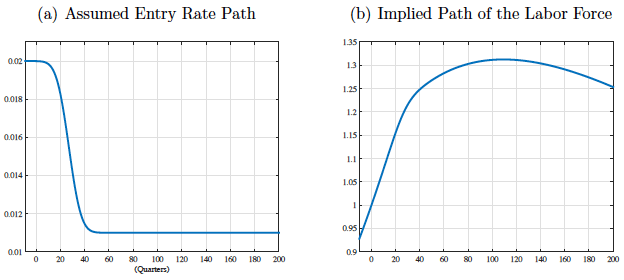

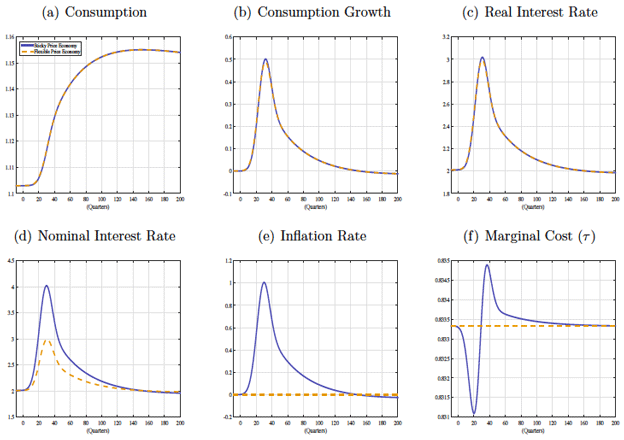

まず、人口構成の変化は、1人当たり消費に大きな影響を与える。スキルの高い熟練労働者の割合が高まる過程では、マクロでみた生産性は上昇し、1人当たりGDPおよび消費も増加する。しかし、1度、熟練労働者の割合が高まってしまうと、1人当たりGDPの増加余地は限られたものとなってしまう。結果として、1人当たり消費上昇率の関数として表現される均衡実質金利(自然利子率)は、労働参加率の減少(すなわち、高齢化の進展)に伴い、まず上昇し、その後下落傾向を辿ることとなる。そこで、金融政策が、標準的なテイラー・ルールに従っていたとすると、自然利子率の変化に少し遅れて名目金利を調整することとなるため、インフレ率もまず上昇し、その後、長期にわたり低下傾向を示すこととなる。

モデルのシミュレーション結果をみると、出生率の低下に伴う、その後の労働参加率の低下という変化だけで、1980年代後半から2000年代の実質金利の低下の40%程度を説明できることがわかった。

[ 図を拡大 ]