産業政策の再評価

2021年6月8日、経済産業構造審議会で「経済産業政策の新機軸」(以下、「新機軸」)が発表された。新型コロナ・パンデミックなどによる不確実性の高まり、経済の長期停滞、デジタル技術等の革新的技術、地政学リスクなど、社会・経済環境が大きく変化する中での世界各国による産業政策の再評価の動きとも一致し、今後のわが国の産業政策の在り方を検討する上で非常に時宜を得たものであった。

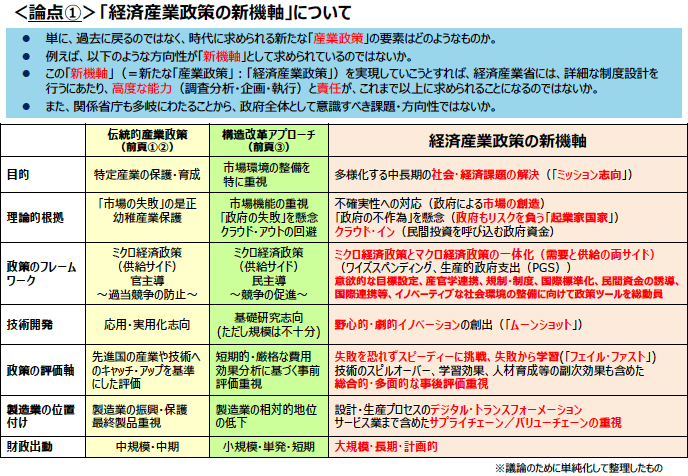

「新機軸」が提示した産業政策のエッセンスは、伝統的なターゲティングによる幼稚産業保護・振興とも、政府の関与を狭める構造改革路線とも異なる第三の道として、気候変動や経済安全保障などの将来の社会・経済課題解決に向けて、鍵となる技術や重要物資などに着目するという「ミッション志向」を追求するとしている(下記資料を参照)。

[ 図を拡大 ]

実はこの「新機軸」のアイデアは、昨今のアカデミアにおける「新しい産業政策」の議論を汲み取ったものである。例えば、21世紀の産業政策の復興・再生を主張するダニ・ロドリックは、産業政策は「市場の失敗」の是正のための単なる道具ではなく、より広い社会課題も含めた未知の領域における探求プロセスであり、それがイノベーションの創造にとって不可欠だと主張している(Aiginger and Rodrik 2020)。また、「ミッション志向」を提唱するマリアナ・マッツカートは、過去に人類を月へと送り込んだアポロ計画のように、国家は「企業家国家」として民間ではリスクを負えない「ムーンショット」プロジェクトによってイノベーションの主導者たるべきだという持論を展開している(Mazzucato 2013, 2021)。

アカデミアも「産業政策論の新機軸」の議論を

ここ30年ほどの我が国を含む先進国の産業政策は、減税、補助金、インフラ投資、政策金融等の主に水平的政策手段によって、技術開発の外部性等に関わる市場の失敗に対応してきた。このような産業政策の経済的効果については、証拠に基づく政策立案(EBPM)の関心の高まりとともに、内外で数多くの研究の蓄積が見られる(注1)。ここで逐一その研究内容を紹介することは差し控えるが、政府の効果的な政策立案能力向上のためにも、今後もEBPMに基づく産業政策研究はより一層推進されて然るべきである。

他方で、上述の「新しい産業政策」の視点をも考慮した産業政策研究は、未だ多くの研究者の間で本格的に取り組まれていると言い難い。しかし、経済社会がますます複雑化、不透明化するに伴い、気候変動問題における脱炭素技術の開発加速、経済安全保障問題におけるサプライチェーンの効率化と強靭化の両立など、従来とは異なる新たな課題が浮上している。このように市場だけでは解決できないと認識される課題が広がり、各国とも政策対応としてのガバメント・リーチが拡大しつつあるのが現実である。このような「新機軸」でも提示された「新しい産業政策」を、中長期の経済・社会へのインパクトの観点から分析・評価することは極めて重要となっている。したがって、経済学をはじめとしたアカデミアも、既存の学問的境界に囚われることなく、「新しい産業政策」の論点も研究射程とする「産業政策論の新機軸」が今こそ求められているのではないかと思われる。

以下では細かな論点はさておき、この観点で学問的な課題を2点だけ指摘しておきたい。第一に、政府が主導する特定の「ミッション」(例えば、デジタル庁の設置)を事前・事後にどのように評価するかである。事前に厳密な政策効果の因果推論を行うためには、ランダム化比較試験(RCT)の実施が理想であるが、ミッション志向の産業政策では技術面・倫理面で現実的ではない。また事後においても、自然実験が政策効果の識別のために頻繁に活用されるが、これもデジタル庁の設置といった便益が長期的に広く国民に行き渡るような政策では、適切な処置群と対照群を見付けることは不可能であろう。このような極端な例でなくとも、前例のない「サンプル数=1」のミッション志向の産業政策を評価するためには、意思決定主体である政府、企業、消費者等を適切に組み込んだ理論モデルに基づく構造推定アプローチが有用と考えられる(注2)。また新しい産業政策では、短期の費用便益分析の安直な活用が批判されるが、構造推定アプローチは長期の消費者余剰等の社会厚生を評価することも可能であり、厳しい財政制約下で生産的政府支出(PGS)が期待される我が国での活用が望まれる。

第二の課題は、経済安全保障政策をどのように経済学の体系で評価するかである。世界的に不足するワクチンや半導体等を特定国に依存しないように、ひと昔前のターゲティングとは異なる形で、これら重要戦略物資のサプライチェーンの基盤を自国に確立する産業政策が行われている。また、各国で重要技術の輸出管理規制も厳格に適用される傾向にある。これらは経済安全保障上の脅威に対抗するために不可避なものであるが、グローバル化による自由貿易の利益を犠牲にし、規制・被規制国にコストを課すものでもある。したがって、戸堂(2020)も指摘するように、データの入手可能性等に困難があるものの、安全保障上の利益と経済的損失を明確にするという客観的な経済学研究が望まれている。現状では「経済安全保障」(economic security)をタイトルに持つ学術論文は、近年の経済学の主要学術誌の中でほとんど見られない(ただし、国際政治学や国際関係論ではある)。これは逆説的に言えば、経済安全保障に関わる産業政策が、経済学のひとつの研究フロンティアとなりうることことを意味しているとも言えるのではないか。

以上のように、政策面では「経済産業政策の新機軸」の検討が進行中であるが、2022年はアカデミアで「産業政策論の新機軸」と言える研究が打ち出されることが期待される。