はじめに

2019年12月13日に、米中両国は第一段階の貿易合意に達したと発表した。これを受けて、米国のトランプ大統領と中国の劉鶴副首相は2020年1月15日にホワイトハウスで、「米中経済・貿易協定」(以下では「協定」)に署名した。今回の「協定」では、米国の要求に応じる形で、中国は対米輸入の大幅な拡大を約束している。しかし、米国が実施してきた対中追加関税の大部分が維持される上、米国が求めている中国における産業政策と補助金制度の見直しや、中国が求めている米国による対中追加関税の撤廃については、まだ合意に達しておらず、これらの課題を巡る今後の交渉は困難を極めると予想される。

対米輸入の拡大を中心とする「協定」の内容

「協定」は、①知的財産権、②技術移転、③食品・農産品の貿易、④金融サービス、⑤マクロ経済政策と為替レート関連事項及び透明性、⑥貿易の拡大、⑦二国間評価と紛争解決、⑧最終条項、の8章から構成される。その要点は次のようにまとめられる。

①知的財産権

双方の知的財産権分野の保護について、商業秘密の保護、特許有効期間の延長、薬品関連の知的財産権、商標と地理的表示、偽物と海賊版製品の取締りなどの多くの領域を対象にルールを決めると同時に、知的財産権の法執行を強化する。

②技術移転

技術移転と技術ライセンスは自由市場の原則に従い、技術移転を市場参入、行政承認の条件とすることを禁止し、政府主導の外国技術の取得を目的とした対外投資を禁止するとともに、すべての法執行と行政手続が中立的、公平的、透明的、無差別的であることを確保する。

③食品・農産品の貿易

中国は米国の乳製品、牛肉、大豆、水産物、果物、飼料、ペット食品などの農産物と食品の輸入に対する非関税障壁を減らし、製品の輸入を拡大し、同時に、小麦、トウモロコシ、米の関税割当の管理方法を改善する。

④金融サービス

中国は銀行、証券、保険、電子決済、信用格付け、先物分野における公平、有効、無差別的な市場参入原則を徹底し、2020年4月1日までに証券や保険などの分野における外資の持ち株比率の上限を撤廃する。

⑤マクロ経済政策と為替レート関連事項及び透明性

米中は、互いに相手国の金融政策の自主性を尊重することを前提に、為替操作を回避するために国際通貨基金(IMF)の関連規定を順守し、市場原理に基づく為替レートの決定という原則を守り、通貨安政策を控え、輸出競争力の強化を目的とした目標為替レートの設定を行わない(注1)。

⑥貿易の拡大

中国は米国からの財とサービスの輸入を、2017年の貿易額を基準に、今後2年間で計2,000億ドル以上増やす。

⑦二国間評価と紛争解決

「協定」の効率的な実行を確保するために,米国通商代表部(USTR)代表と中国の副首相が率いる貿易枠組みグループを設立する。また、米財務長官と中国副首相によるマクロ経済対話を再開させる。

⑧最終条項

「協定」は署名後30日以内に施行される。米中双方は、他方に通知すれば、「協定」から離脱することができる。

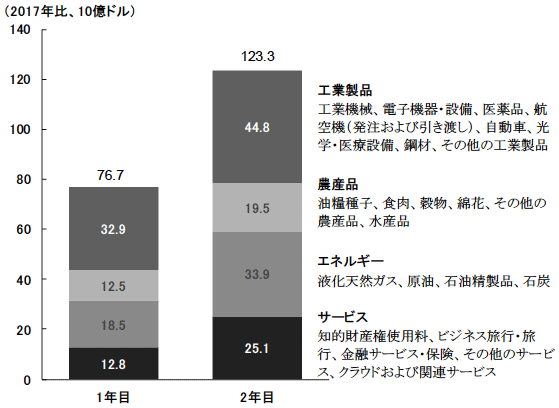

これらの合意内容の中で、⑥「貿易の拡大」が最大の柱となっており、その実施により、米中間の貿易不均衡が大幅に縮小すると期待される。「協定」によると、中国は、2020年と2021年の2年間で、米国からの財とサービスの輸入を貿易戦争が始まる前の2017年実績(1,863億ドル)と比べて、2020年に767億ドル、2021年には1,233億ドル(二年間で計2,000億ドル)以上増やさなければならない(図表1)。これが実現されれば、中国の対米輸入は、2020年には2,630億ドル、2021年には3,096億ドルに達することになる。特に、農産品に関しては、2017年の実績(196億ドル)と比べて、2020年に125億ドル、2021年に195億ドルを増やすとしている(注2)。これに上乗せし、中国は、この2年間でさらに年間50億ドル相当の米国からの農産品輸入の拡大に努める。

「協定」ではこれまで実施されてきた米国による対中追加関税の扱いについて触れていないが、米国は、米中合意を受けた2019年12月13日のUSTRのプレスリリースにおいてすでに、対中追加関税リストの第四弾の一部である1,200億ドル分の対中輸入を対象とする追加関税率を15%(2019年9月1日に実施)から7.5%に引き下げる(注3)一方で、第三弾までの2,500億ドル分を対象とする25%の追加関税率を維持すると発表した(図表2)。ここには、追加関税を今後の交渉においてもカードとして生かしたいという米国の意図が透けて見える。

| 対象品目 | 金額(億ドル) | 追加関税率 | ||

|---|---|---|---|---|

| 調整前 (2020年2月13日まで) |

調整後 (2020年2月14日以降) |

|||

| 第一弾 |

・自動車 ・産業用ロボット ・医療機器 など |

340 | 25% | 25% |

| 第二弾 |

・半導体 ・電子部品 ・プラスチック・ゴム製品 ・鉄道車両・部品 ・通信部品 ・産業機械 など |

160 | 25% | 25% |

| 第三弾 |

・機械類、電気機器 ・家具類 ・食料品・日用品 など |

2,000 | 25% | 25% |

| 第四弾 |

・スマートウォッチ ・テレビ関連機器 ・スポーツ・レジャー用品 など |

1,200 | 15% | 7.5% |

|

・iPhoneなどスマホ ・ノートパソコン ・ゲーム端末 など |

1,600 | 0% | 0% | |

| (出所)USTRより筆者作成 | ||||

中国側は歓迎モード

中国は、今回の「協定」が対等な立場で交渉した結果であり、双方にとってウィンウィンとなっていると強調している。政府の見解を代弁する『人民日報』の2020年1月16日に掲載された「平等、互恵、ウィンウィン―専門家による米中第一段階経済貿易協定の解説」という論説は代表的である。

それによると、まず、知的財産権保護の強化は、中国経済のイノベーションと発展にとって必要なことである。双方の知的財産権分野の内容は全体としてバランスが取れている。

第二に、技術移転関連の制度をさらに整備することは、中国の改革開放の方向性と完全に合致する。双方の技術移転での権利・義務は対等である。

第三に、中米農業協力の拡大は中国の消費需要を満たし、農業の供給側構造改革を推進し、農業の発展の質を向上させる上でプラスになる。

第四に、金融サービスの開放は双方にとって好材料であり、関連の約束はここ数年の中国が自主的に秩序をもって推進してきた金融業の開放と一致する。

第五に、双方は為替問題で平等・互恵の共通認識に到達し、「協定」の関連内容は断じて「プラザ合意」の焼き直しではない。

第六に、米国からの輸入規模拡大は中国の規定方針と現実のニーズに合致するもので、中国の企業と消費者が市場原則に基づいて自主的に購入するようになり、政府は決まった規模を実現するために行政指導、財政補助金などの手段を執ることはない。

最後に、双方による評価・紛争解決メカニズムにおいて、中米双方の権利・義務は完全に対等であり、決して米国が一方的に中国を監督するメカニズムではない、という。

大きく譲歩した中国

しかし、中国側の大幅な譲歩がなければ、今回のような形での米中合意はできなかったはずである。実際、2019年5月に、劉鶴副首相はワシントンで米国との協議を終えた記者会見において、①米国側による追加関税を全面的に撤廃すること、②対米追加輸入をより現実的規模に限定すること、③すべての国には尊厳があり、協定文書のバランスを改善すること、を「協定」の前提条件として挙げていた(注4)が、今回の「協定」は、この三つの条件を明らかに満たしていない。

まず、一点目については、これまでに発動された第三弾までの25%の対中追加関税が維持されている上、2019年9月に第四弾の一部を対象に15%の税率で新たな追加関税が実施された(2020年2月14日に7.5%に引き下げられる予定)ことを反映して、劉鶴副首相が発言した2019年5月と比べて中国製品が米国市場での競争においてさらに大きなハンディを背負っているという状況は、「協定」が実施されてからも変わらない。

次に、二点目については、中国が約束している2021年の農産品の対米輸入は、増分(2017年比、195億ドル)だけでも、2017年の同対米輸入額(196億ドル)とほぼ同額であり、水準では391億ドル(196億ドル+195億ドル)と、4年間で倍増することになる。これを消化するために、中国国内の生産や第三国からの輸入を抑えなければならない。

そして、三点目について、今回の合意は、ほぼ一方的に中国が米国の要求を受け入れるという形になっている。実際、「協定」において"China shall"という表現で表される中国側の約束は97項目もあるのに対して、"the United States shall"という表現で表される米国側の約束は5件しかない。しかもこの5件とも、中国側が約束を履行する際に米国がそれに協力するという実務的内容になっている。

米中貿易戦争が勃発した当初、中国の国内では、戦って勝つと主張する「タカ派」の論調が主流だった。しかし、次から次へと米国による中国製品を対象とする追加関税が実施された結果、対米輸出の落ち込みと景気の減速が鮮明になるにつれて、貿易戦争の早期終結を望む「ハト派」の見解を反映する形で、政府の対米交渉のスタンスも軟化してきたのである。

残された課題

これまでの米中貿易戦争は、関税引き上げ合戦を中心に展開してきた。今回の「協定」を経て、双方による関税の一層の引き上げが避けられ、事実上の「停戦」が実現できた。しかし、多くの課題がまだ残っており、「終戦」への道のりは依然として険しい。

まず、「協定」に従えば中国の対米輸入が大幅に上昇するが、その一方で、依然として高い米国の追加関税率に阻まれて、中国の対米輸出の回復は期待できない。このことは、米中間の貿易不均衡の縮小につながると同時に、「外需」(GDPベースの輸出から輸入を引いたもの)の減少をも意味するため、中国経済の減速に拍車をかけかねない。

次に、一部のエコノミストは、今回の「協定」が2001年のWTO加盟と同様、外圧となって、改革開放を促進する力になると期待しているが、両者の間には決定的違いがあることを認識すべきである。WTOは、多国間協定であり、メンバーの間では最恵国待遇原則が適用される。これに対して、今回の「協定」は、二国間のものであり、多くの措置は、第三国には適用しないことになっている。また、WTO加盟は関税の低減などで自由貿易を促進したが、今回の「協定」は米国からの輸入の数字目標を多く定め、管理貿易の色彩が濃い。これらの米国に対する特殊待遇は、最恵国待遇原則に反するものであり、中国国内や他の国の企業や産業にとって、不公平な競争を意味している。

そして、今回の「協定」においては、米国側の関心事である、中国が産業振興という名の下で進めている「中国製造2025」に象徴される産業政策や、それを実現するための補助金制度について、全く触れていない。これらが第二段階協議の中心議題になると予想されるが、「国家資本主義」と見なされている中国の政治経済制度の根幹にかかわっているだけに、交渉は難航する可能性が高い。

最後に、百歩譲って、仮に第二段階の交渉も順調に進み、米中間の「貿易戦争」が沈静化に向かっても、「ハイテク戦争」は収まらないだろう。実際、米国は、安全保障上の懸念を理由に、ファーウェイをはじめとする中国のハイテク企業を米国市場から排除しようとしており、中国資本による米国のハイテク企業の買収を阻止しようとしている。中国経済の台頭が続き、米国が中国を戦略的競争相手国として捉えている以上、米中対立は避けられず、摩擦が長期化する可能性は高い。