はじめに

世界的規模で起こっているデジタル革命の波は通貨の分野にも及んでいる。中国では、アリペイなどの電子マネーの普及により、キャッシュレス化は進んでおり、中央銀行デジタル通貨(Central Bank Digital Currency、以下ではCBDC)への関心も高まっている(注1)。実際、中国人民銀行は、各国の中央銀行に先駆けてCBDCについて研究を重ねてきており、CBDCの発行は構想から実行の段階に移ろうとしている。ここでは、関係者が明らかにした同構想を紹介し、その実現によって予想される金融政策や、商業銀行(以下では「銀行」)を中心とする金融システム、そして人民元の国際化といったマクロ面での影響について検討する。

中央銀行デジタル通貨(CBDC)とは

近年、CBDCを巡る議論は、IMFや国際決済銀行(BIS)などの国際機関と各国の中央銀行を中心に、活発になっている。その背景には、①新たな情報技術による支払決済の効率性向上・コスト削減、②北欧など一部の国々における現金の減少や金融包摂の推進、③ブロックチェーン・分散型台帳技術と暗号資産(仮想通貨)の登場、④犯罪・脱税の防止や、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策、⑤金融政策の有効性向上、⑥金融安定への寄与など、CBDCへの期待が高まっていることが挙げられている(柳川範之、山岡浩巳「情報技術革新・データ革命と中央銀行デジタル通貨」『日本銀行ワーキングペーパーシリーズ』2019年2月)。

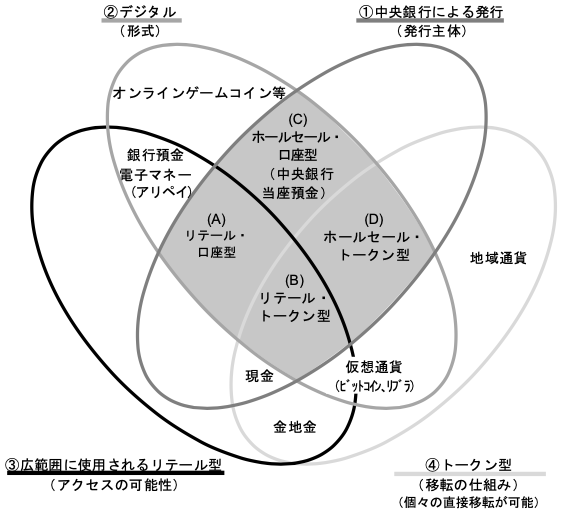

通貨としてのCBDCの位置づけは、BISが提示し、①発行主体が中央銀行(法定通貨)か、それ以外(私的通貨)か、②形式がデジタルか実物か、③アクセスの可能性が広範囲に使用されるリテール型か、銀行の間など、限定された範囲で使用されるホールセール型か、④移転の仕組みが仲介機関を経由せず、直接行われるトークン型か、仲介機関を経由する口座型か、という4つの要素によって構成される「マネーフラワー」と呼ばれる分類法に基づいて確認することができる(図表1)。

CBDCとは、中央銀行が発行し、デジタルの形式をとる法定通貨のことであり、マネーフラワーの①と②という二つの要素を同時に有するものである。同③と④の基準も合わせて考えると、CBDCには(A)リテール・口座型、(B)リテール・トークン型、(C)ホールセール・口座型、(D)ホールセール・トークン型、という4つの形態がある(注2)。

中国人民銀行デジタル通貨研究所の狄剛副所長は、中国人民銀行が開発しているCBDCには、ホールセール型である(C)と(D)が含まれておらず、リテール型である(A)と(B)という二つの形態に限定されていると述べている(狄剛「デジタル通貨分析」『中国金融』2018年17期)。

リテール型CBDCの中で、(A)の口座型と(B)のトークン型は、それぞれ次の特徴を持っている(日本銀行金融研究所「『中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会』報告書」2019年9月)。

(A)の口座型のCBDCは、中央銀行の取引先(口座の開設者)を、現状のように金融機関に限定するのではなく、個人や企業といった一般利用者に広く認めるものだと位置付けられる。こうした口座型のCBDCは、一般利用者が中央銀行に対して有する「預金債権」である。利用者からの振替依頼に基づき、口座の減額記帳および増額記帳がなされることにより、預金債権たるCBDCが移転する。

これに対して、(B)のトークン型のCBDCは、いわば紙幣の電子化とも位置付けられるものであり、金銭的価値が組み込まれる媒体が、紙でなく、電子的なデータに変わると捉えるものである。スマートフォン上のソフトウェアやICカードといった専用のウォレット(電子財布)に記録されるCBDCに関するデータそのものが金銭的価値を持つことになる。決済は(中央銀行または商業銀行の)口座を経由せず、直接各ウォレット間のデータを通じて移転が行われる。一般的に、CBDCは、口座型と比べて、ウォレットを使用するトークン型の方の匿名性が高い。

世界に先駆けてCBDCを開発する中国

中国のCBDCに関する研究は、2014年に周小川・中国人民銀行総裁(当時)が、中央銀行によるデジタル通貨発行の可能性を研究すべきと言及したことに遡る。これを受けて、同行にCBDCの発行に向けた研究チームが立ち上げられ、2017年にデジタル通貨研究所が設立された。

ここにきて、中国におけるCBDCの発行は、構想から実行の段階に移ろうとしている。2019年8月10日にデジタル通貨研究所の穆長春所長は、第三回「中国金融40人伊春論壇」での講演において、中国が検討しているCBDCが導入の段階に近づいているとした上、その仕組みの詳細を明らかにした。また、中国政府系シンクタンクの中国国際経済交流センターの黄奇帆副理事長(元重慶市長)は10月28日に開催された「外灘金融サミット」での講演で、中国人民銀行が世界で初めてデジタル通貨を発行する中央銀行になる可能性があると述べ、国内外において話題を呼んだ。

中国人民銀行の易綱総裁は2019年9月24日に「中華人民共和国建国70周年関連の記者会見」で、CBDCの導入について、まだ具体的な発行スケジュールが決まっていないとした上で、先行テストやリスク評価などの工程が残っていると述べた。中国のビジネス誌「財経」が伝えるところによると、その一環として、中国人民銀行は深圳市と蘇州市でCBDCのテストを間もなく開始し、他の都市と地域でもテストを行う可能性があるという(張威「中国におけるデジタル通貨誕生の前夜:中銀による先行テスト、四大銀行の競争、世界をリードできるか?」『財経』2019年12月9日)。

多くの国々がCBDCの研究を進めているが、この「国際競争」において、中国は一歩リードしている。中国におけるCBDCの発行の仕組み、基礎となる技術、社会的受容性、運営コストなどに関する研究成果と導入に向けた取り組みは、各国にとっても大いに参考になるだろう。

構想中のCBDCの仕組み

穆所長の上述の講演をはじめ、関係者の発言と論述を総合すると、中国におけるCBDC構想は、先述の(B)リテール・トークン型に当たり、次のような特徴を持つ。

①M0の代替

CBDCは、M0(すなわち現金)を代替するもので、M1(現金+要求払い預金)、M2(M1+定期預金などの準通貨)を代替するものではない。このことは、CBDCに期待される機能が価値貯蔵手段よりも、決済手段であることを意味する。現在の中国の金融システムでは、M1とM2はすでに口座の管理という形でデジタル化されており、今さら別の技術を用いてデジタル化する必要性がない。

CBDCを推進する理由として、まず、デジタル通貨に比べ、紙幣と硬貨の印刷・鋳造、発行、貯蔵などのコストが高い上、偽造防止技術の研究開発に継続的に投資しなければならない点が挙げられている。また、現金は取引の匿名性により、マネーロンダリングやテロ資金に利用されるリスクがある。CBDCの発行は、現金の使用に伴うこれらの問題を緩和することができる。

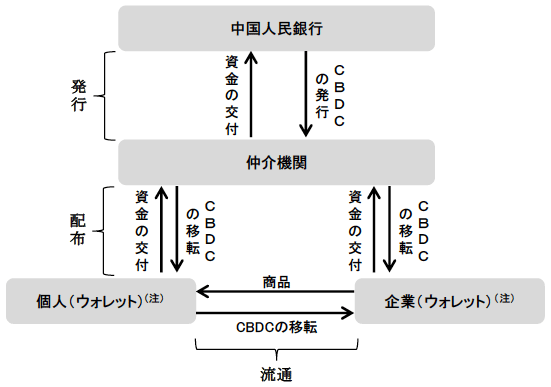

②二層構造の運営体制

CBDCの発行・配布は、紙幣の発行・配布と同じように、二層構造の運営体制となる(図表2)。第一層は中国人民銀行と銀行などの仲介機関との取引で、第二層は仲介機関と個人や企業などリテール市場の参加者との取引である。第一層では、中国人民銀行が仲介機関などに対しCBDCを発行する。第二層では、CBDCを引き受けた仲介機関はそれを配布し、市場に流通させる。仲介機関には、四大銀行(中国建設銀行、中国工商銀行、中国銀行、中国農業銀行)に加え、アリババ、テンセント、銀聯なども含まれる可能性が高いと見られる(Michael del Castillo, "Alibaba, Tencent, Five Others to Receive First Chinese Government Cryptocurrency," Forbes, August 27, 2019)。CBDCの移転は、銀行の口座ではなくウォレットの間で行われる。

このような「二層構造」を採用する理由として、①中国は経済規模が大きく、中央銀行が直接国民に対しCBDCを発行することが難しく、②中国人民銀行が国民に対し直接CBDCを発行すると、自らが銀行の潜在的な競争相手になってしまう恐れがある、などの点が挙げられている。このように、先述の四つの形態の内、(A)リテール・口座型も事実上否定されたことで、(B)のリテール・トークン型は、中国にとって、唯一の候補となる。

③特定の技術に限定しない

CBDCの技術については、中国人民銀行は必ずしもブロックチェーンをはじめとする分散型台帳技術を採用するとは限らず、ほかの技術を使用することも可能である。CBDCは主にネット販売など、小口の取引に使用されると想定されるため、大量かつ高速の取引システムが必要である。穆所長は、CBDCは少なくとも毎秒30万件の取引処理に対応しなければならないが、これは現在のブロックチェーン技術では実現困難な速度であると指摘している。

④無利子

CBDCと銀行預金との競争を最小限に抑えるために、中央銀行は、CBDCに金利を付けない。このことは、CBDCの機能が主に決済手段に絞られるという趣旨にも合致している。

⑤「制御可能な匿名性」に基づく個人情報の取り扱い

CBDCの発行・流通により、取引履歴が全て記録されるため、反社会的行為や脱税行為の抑止に役立つというメリットがある。しかし一方で、中央銀行が全ての取引にかかる情報を把握し得るような立場にあるため、中央銀行はこれらの情報をどのように取り扱うべきか、個人の財務情報などのプライバシーが守られているか、などの課題もある。この点について、穆所長はシンガポールでの会議で、紙幣や硬貨を使用することで匿名性を維持しようとする国民の要望を把握しており、望む人々には取引における匿名性を確保すると同時に、「制御可能な匿名性」と、マネーロンダリング、テロ資金、税問題、オンライン賭博、犯罪行為への対応とのバランスを維持することになると述べた。(「中国デジタル通貨、個人情報の「完全支配」意図せず=人民銀幹部」ロイター、2019年11月12日)。

⑥オフライン決済が可能

CBDCは、支払と受取の双方がオフラインの環境に置かれても、決済することができる。双方のスマートフォンなどの端末にCBDCのウォレットがインストールされていれば、インターネットや電波がない環境でも、スマートフォンにバッテリーがあれば、2台がタッチしあうことで、リアルタイムで資金を移動することが可能である。

このような特徴を踏まえると、構想中の中国におけるCBDCと各種通貨との共通点と相違点が見えてくる(図表3)。

| CBDC | 現金 (紙幣) |

銀行預金 | 第三者決済機関口座 残高(アリペイ等)(注) |

リブラ | ビットコイン | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 形式 | デジタル | 実物 | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル |

| 債務者 | 中央銀行 | 中央銀行 | 商業銀行 | 第三者決済機関 | リブラ協会 | なし |

| 信用リスク | なし | なし | 低 | 低 | 高 | なし |

| 発行主体 | 中央銀行 | 中央銀行 | 商業銀行 | 第三者決済機関 | リブラ協会 | 不特定多数の参加者 |

| 価値の裏付け | 自らが法定通貨 | 自らが法定通貨 | 部分準備制 | 全額準備制 | 発行量と同額のドルやユーロ、ポンド、円などを中心に構成される準備金 | なし |

| 所有者の匿名性 | 制御可能な匿名性 | 完全な匿名性 | 実名制 | 制御可能な匿名性 | 制御可能な匿名性 | 完全な匿名性 |

| 金利の有無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |

| (注)中国の場合、アリペイなどの第三者決済機関は、顧客が口座に預けた残高と同額の準備金を中央銀行に預けなければならない。そのため、同口座の残高は、事実上中央銀行の債務に当たり、信用リスクがないとの見方もある。 | ||||||

| (出所)国盛証券研究所「中国における中央銀行デジタル通貨(DCEP):目標、位置付け、メカニズムと影響に関する初歩的分析」など、各種資料より筆者作成 | ||||||

金融政策の有効性の向上

CBDCは、中央銀行に、新たな金融政策の手段を与えることになる。中央銀行のバランスシートの負債側には流通中の現金と金融機関から預かる当座預金などの項目があり、CBDCが発行されれば、新たに追加されることになる。一方、資産側には外貨資産に加え、再貸出などの国内資産がある。中央銀行は外貨の購入(売却)または再貸出の拡大(縮小)を通じてCBDCを放出(回収)し、市中の流動性を調節することができる。

CBDCが単なる決済手段(M0の代替)ではなく金利が付く資産になれば、その「量」だけでなく、「価格」に当たる金利も金融政策の手段になりうる。金利が付くCBDCの導入により、マイナス金利の実施が可能になる。一般的に、中央銀行が発行する紙幣(現金)は、金利がゼロである。当局が預金など、金融資産の金利をマイナスの水準に引き下げようとすると、人々が資金を現金に転換するため、0%が金利の下限となる。当局が景気を刺激するために、マイナス金利を実施しようとしても、ゼロ金利の壁(いわゆる「流動性の罠」)にぶつかり、金融政策の有効性が失われてしまう。しかし、金利が付くCBDCが発行されるとともに現金(すべてでなくても、少なくとも高額紙幣)が廃止されれば、CBDCの金利と連動する形で、預金などの金融資産にもマイナス金利が適用できるようになり、その分だけ金融政策の有効性は高まる。

銀行の地盤沈下

CBDCの登場をきっかけに、金融システムにおける銀行の地盤沈下は加速しかねない。この問題は、特に金利が付くCBDCの場合、深刻である。

現代の金融システムでは、銀行が中心に位置している。銀行は預金を吸収して引当金を中央銀行に預け、融資を通じて信用を創出する。また、企業と個人の預金口座を管理し、決済などの業務を行う。銀行は、決済や預金業務で圧倒的な優位を占めているため、資産管理や保険などの関連業務においても優位性を持っている。

しかし、電子マネーが登場したことを受けて、決済の処理を通じて得られる情報も同時に銀行から第三者決済を運営するプラットフォーム企業に移動してしまうため、プラットフォーム企業は、フィンテックの担い手となり、金融システムにおける銀行の中心的役割を侵食しつつある。中国において、CBDCの仲介機関に、主要なプラットフォーム企業も加えられることになれば、このような流れは加速するだろう。一方、CBDCは、第三者決済の機能を持たないため、そのサービスを提供するアリペイなどの電子マネーとは競合しない。CBDCが発行されるようになれば、利用者と第三者決済機関との間の資金の支払いと受け取りは、銀行口座を経由せず、CBDCを通じて直接行えるようになるため、一部の銀行預金が代替されることになる。

CBDCが発行されれば、当局の想定を超えて、M0(現金)だけでなく、M1に含まれる要求支払い預金もそれによって代替されるだろう。もし金利が付けられる場合、M2に含まれる銀行預金まで代替の対象となると予想される。中央銀行の信用度が高く、金利などが同条件の下では、預金がCBDCにシフトするため、銀行の預金業務とそれに関連する業務は大幅に縮小しかねない。特に、預金の流出により、銀行の貸出能力が大幅に低下し、一部の銀行は倒産を余儀なくされるだろう。その結果、金融システム全体が不安定になってしまう恐れがある。これらの影響の大きさに鑑み、縮小が予想される銀行の貸出をどう補うか、また金融システムの安定性をいかに維持するかという対策が用意できるまで、金利が付くCBDCは導入されないだろう。

人民元の国際化の促進

中国におけるCBDCの発行は、人民元の利便性の向上を通じて、人民元の国際化に寄与すると期待されている。近年、中国は中国経済の台頭とグローバル化に加え、政府の後押しもあって、貿易や資金の調達と運用といったクロス・ボーダーの取引の決済において、人民元の使用が増えている。米国と比べても、中国ではネット決済が国民生活の隅々まで浸透しており、これによって蓄積した技術や経験は、国内外におけるCBDCの使用を推進するに当たっても役に立つはずである。通貨の国際的使用は、規模の経済性と慣性が大きく作用するもので、中国が米国より一歩先にCBDCを発行し、その国際的利用を普及させることは、人民元の国際化にとって、有利な条件となろう。

しかし、人民元の国際化のためには、①発行国である中国が整備された金融市場を持ち、資本取引が自由であり、居住者・非居住者が差別なくそれにアクセスできること、②人民元への信認が確立されていること、③中国の世界経済(GNPないし輸出入)に占めるシェアが大きい、といった条件も満たさなければならない。その中で、厳しい資本規制が人民元の国際化を妨げる最大の要因となっている。新たに発行されるCBDCも資本規制の対象になると予想されるため、それによる人民元の国際化への促進効果は限定的であろう。実際、周小川・中国人民銀行前総裁は、中国におけるCBDC発行の目的は、クロス・ボーダーではなく、国内での使用であると明言している(周小川「周小川がデジタル通貨と電子決済について語る」『財新網』2019年11月21日)。

今後の展望

中国は、CBDCを本格的に導入する最初の国になりそうである。それに向けて、綿密に構想を練っており、実行に移ってからも慎重な姿勢は変わらないと予想される。最終的に、中国において、現金が完全にCBDCによって取って代わられ、キャッシュレス社会が実現されるだろうが、そこまでの道のりはまだ遠い。この移行過程において、銀行の地盤沈下とそれに伴って起こりかねない金融システムの動揺にいかに対処するかが、最重要課題となる。