2008年のリーマン・ショック以降、中国において企業を中心とする各部門の債務が急増しており、景気の減速に伴う銀行が抱える不良債権の拡大が、経済危機の引き金になるのではないかと、IMFやBISをはじめとする国際機関から懸念の声が上がっている。中国政府も問題の深刻さを認識し、企業債務(=銀行債権)の株式化(「デット・エクイティ・スワップ」)を中心に、対策に取り組んでいる。

増え続ける企業債務

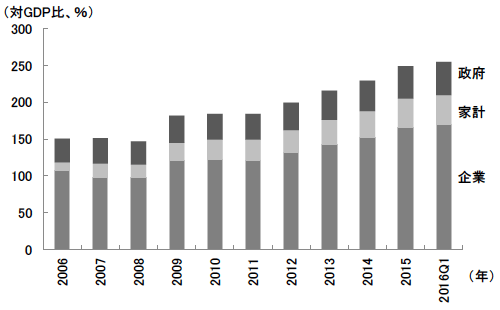

中国では、2008年から2016年第1四半期にかけて、政府と民間非金融部門(企業と家計)を合わせた債務の対GDP比は、147.0%から254.9%に上昇している。民間非金融部門に限ってみると、債務の対GDP比は115.3%から209.8%に、その内、企業債務の対GDP比は97.2%から169.1%に上がってきている(図1)。

債務急増のきっかけは、リーマン・ショックを受けて、4兆人民元に上る大型景気対策が実施されたことである。その中に含まれる多くの投資プロジェクトは、国有企業が主体となって行われ、国有銀行からの融資によって賄われた。プロジェクトが失敗し、債務が不履行になっても、損失が政府によって補填され、関係者に対する責任追及がほとんどないという「ソフトな予算制約」が、借りる側と貸す側のモラルハザードを招き、債務の膨張を助長した。

2011年以降の経済成長率の低下を受けて、鉄鋼、石炭などの景気対策の恩恵を受けた業種は、過剰設備とともに過剰債務を抱えるようになり、その債務返済能力が問われている。現に、2013年以降、商業銀行の不良債権比率が高まる一方で、貸倒引当金カバー率が下がってきており、自己資本比率の低下も懸念されている(表1)。

| 年 | 不良債権残高 (億元) |

不良債権比率 (%) |

貸倒引当金カバー率 (%) |

自己資本比率 (%) |

|---|---|---|---|---|

| 2006 | 12,549 | 7.09 | - | - |

| 2007 | 12,684 | 6.17 | 41.4 | 8.4 |

| 2008 | 5,603 | 2.40 | 116.6 | 12.0 |

| 2009 | 4,973 | 1.58 | 153.2 | 11.4 |

| 2010 | 4,336 | 1.13 | 217.7 | 12.2 |

| 2011 | 4,279 | 0.96 | 278.1 | 12.7 |

| 2012 | 4,929 | 0.95 | 295.5 | 13.3 |

| 2013 | 5,921 | 1.00 | 282.7 | 12.2 |

| 2014 | 8,426 | 1.25 | 232.1 | 13.2 |

| 2015 | 12,744 | 1.67 | 181.2 | 13.5 |

| 2016Q3 | 14,939 | 1.76 | 175.5 | 13.3 |

| (注)期末値 | ||||

| (出所)CEICデータベース(原データは中国銀行業監督管理委員会)より筆者作成 | ||||

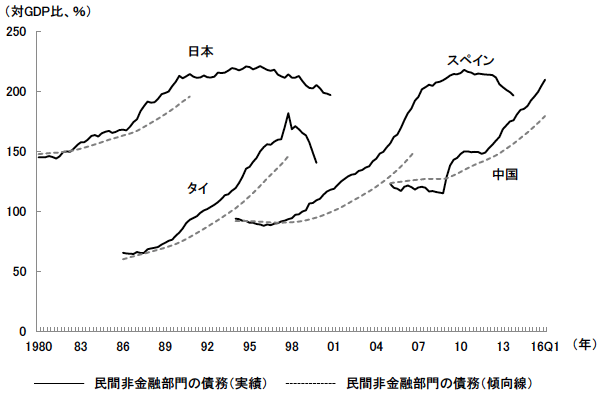

日本、タイ、スペインなど、債務削減を余儀なくされた多くの国の経験は、民間非金融部門の債務の対GDP比がその傾向線を大きく上回るという状態が持続できないことを示唆している(図2)。IMFは、両者の差を示す「クレジットギャップ」の急拡大から判断して、中国の債務水準が、すでに警戒すべき水準に達していると警告している(IMF, "People's Republic of China," Staff Report for the 2016 Article Ⅳ Consultation, July 7, 2016)。

-日本、タイ、スペインとの比較-

久々に活用されるデット・エクイティ・スワップ

企業を中心とする民間非金融部門の債務の抑制を目指し、中国政府(国務院)は2016年10月10日に、「企業のレバレッジ比率を積極的かつ着実に引き下げることに関する意見」と、その付属資料として、「市場化した銀行債権の株式化に関する指導意見」(「以下、指導意見」)を発表した。前者において、企業のレバレッジ比率を下げる手段として、①企業の合併と再編、②コーポレートガバナンスの強化、③企業の資産の活用、④企業の財務構造の最適化、⑤市場ルールに基づいた銀行債権の株式化の推進、⑥法に基づいた企業倒産の実施、⑦エクイティファイナンスの推進という七つが挙げられている。後者においては、⑤の「銀行債権の株式化」(デット・エクイティ・スワップ)を実施する際の方針が詳細にわたって提示されている。

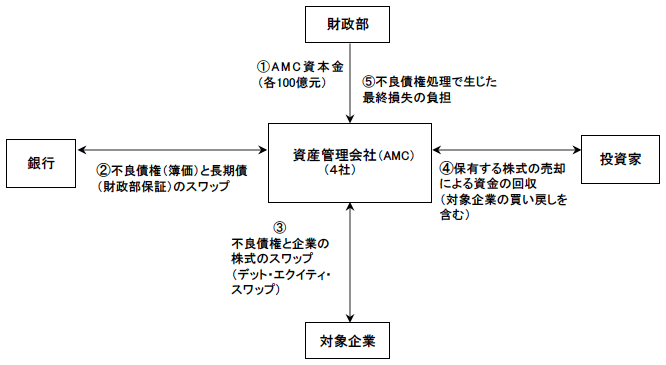

中国がデット・エクイティ・スワップを推進するのは、今回が初めてではない。アジア通貨危機を受けた1999年に、四大銀行(中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行)が抱えた不良債権は、新設された四つの資産管理会社(AMC)に、財政部の保証付きの長期債と簿価で交換する形で移され、その一部は株式に転換された(図3)。それにより、資産管理会社の企業に対する債権は株式に変わり、その一方で、企業は銀行に元本および利子を返済する代わりに、出資者(株主)となった資産管理会社に配当を支払う義務を負うことになる。企業の業績が回復すれば、配当金が増えるだけでなく、株価も上昇し、資産管理会社にとって株式を処分するときに伴う利益は大きくなる。四大銀行にとって、それまで抱えていた不良債権が「優良債権」に変わる一方で、政府は資産管理会社による不良債権処理で生じた最終損失を負担する。

-デット・エクイティ・スワップを中心に-

1990年代末に行われたデット・エクイティ・スワップは、対象企業の選別から、資金調達、価格の設定、株式の処分までの全プロセスにおいて、政府主導で行われた。それに対し、「指導意見」では、今回のデット・エクイティ・スワップは市場化(市場ルールに基づくこと)と法治化(法に従うこと)が強調されている(表2)。具体的に、対象となる企業や、取引価格、実施機構は、政府が決めるのではなく、市場主体同士が自主的協議を通じて決め、必要な資金も市場から調達する。政府は損失を補填する責任を負わない。

| 項目 | 前回(1999年) | 今回(2016年) |

|---|---|---|

| 目的 | 銀行不良債権の処理 | 企業債務の削減 |

| 全体の方針 | 政府主導 | 市場化、法治化 |

| 対象企業 | 政府指定、ゾンビ企業を含む | 政府の方針に沿って、関係者間の協議で決定、ゾンビ企業を含まない |

| 実施機構 | 資産管理会社(AMC) ・財務部が出資 ・四大銀行に対応して4つのAMCを新設 |

現存のAMCに加え、保険資産管理機構、国有資本投資運営会社など、民間資本を活用 |

| 不良債権の取引価格 | 簿価で銀行本体からAMCに移転 | 市場原理に基づく |

| デット・エクイティ・スワップの取引価格 | 政府主導 | 市場原理に基づく |

| 資金源 | AMCによる財政部の保証付き長期債の発行、中央銀行からの貸出 | 市場からの調達、民間資金の活用 |

| 出口戦略(株式の処分による資金回収) | 対象企業による買戻しが中心 | 多層的資本市場の活用 |

| 不良債権処理で生じた最終損失の負担 | 政府 | 取引に関わる各市場主体 |

| (出所)各種資料より筆者作成 | ||

今回は市場経済制度や関連法律が前回より整備されており、所有制構造も多様化している。また、企業、銀行、実施機構を含めた市場主体のガバナンス構造は健全になっており、資本市場も熟成しつつある。このような環境変化を背景に、市場化、法治化という方針に従ってデット・エクイティ・スワップの実施が可能になった。

デット・エクイティ・スワップの対象となる企業

どのような企業がデット・エクイティ・スワップの対象になるかについて、「指導意見」では、ポジティブリストとネガティブリストが示されている。

ポジティブリストとして、次の「奨励する三種類の企業」が挙げられている。

①景気循環で一時的に経営不振に陥ったが、回復が見込まれる企業

②債務負担が重すぎる成長企業、中でも戦略性新興産業における成長企業

③大量の負債を抱え、過剰な生産能力を抱える業界におけるトップ企業や国家の安全にかかわる戦略性企業

一方、ネガティブリストとして、次の「禁止する四種類の企業」が挙げられている。

①生き残る見込みのない「ゾンビ企業」

②意図的に返済義務を果たさず、信用を失った企業

③過剰生産の深刻化と在庫増加の可能性のある企業

④債務関係が複雑で、不明確な企業

ポジティブリストとネガティブリストは、あくまでもデット・エクイティ・スワップの対象となる企業の範囲を決めるもので、政府は個別企業の選別には関与しない。

市場ルールに基づいて行動する実施機構

「指導意見」によると、銀行は原則として、デット・エクイティ・スワップを直接行うことが認められず、債権を実施機構に譲渡した上で、実施機構が主体となって行わなければならない。

また、金融資産管理会社、保険資産管理機構、国有資本投資運営会社など多様な実施機構が市場ルールに基づいてデット・エクイティ・スワップに参加することを奨励する。銀行による条件を満たしている既存の所属機関の利用を支援し、銀行によるデット・エクイティ・スワップを行うための新規機関の設立を許可する。実施機構が社会(民間)資本を導入し、資本を強化することを奨励する。

市場からの資金調達と多層的資本市場を通じた出口戦略

「指導意見」によると、政府主導の前回のデット・エクイティ・スワップとは対照的に、今回の場合、実施機構は市場ルールに基づき、自ら資金調達を行う。政府側は資金調達における税収優遇策の提供や、実施機構の金融債券の発行などによる資金調達を支援するが、最終損失を負担することはない。

また、実施機構は、デット・エクイティ・スワップを通じて得られた株式の処分方法(出口戦略)について、対象企業と協議して決めることができる。対象企業が上場会社の場合、法に基づき株式市場を通じて売却することができる。対象企業が非上場企業の場合、M&A、全国中小企業株式譲渡システムへの登録、地域性エクイティ市場での取引、証券取引所での上場といったチャネルを通じて、株式を売却することを奨励する。

政府の役割

「指導意見」によると、政府の役割は、ルールの設定、政策の整備、法に基づいた監督、公平な競争を促進する市場秩序の維持、社会安定の維持、従業員の合法的権益の保護などのソーシャル・セーフティネットの提供を通じて、デット・エクイティ・スワップを市場化、法治化の軌道に乗せ、穏やかに前進させることである。

具体的に、政府および所属部門の次のような行為が禁じられている。

①デット・エクイティ・スワップにおける市場主体の具体的業務に干渉すること

②デット・エクイティ・スワップを行う企業を指定すること

③銀行にデット・エクイティ・スワップを強要すること

④デット・エクイティ・スワップの対象となる債権を指定すること

⑤デット・エクイティ・スワップの価格設定や条件設定に干渉すること

⑥株主の権利行使を妨害すること

⑦デット・エクイティ・スワップを行った企業の日常経営に干渉すること

今回のデット・エクイティ・スワップの狙い

「指導意見」によると、今回実施されるデット・エクイティ・スワップの目的は、

①企業のレバレッジの削減、企業の資本の増強、企業の債務リスクの予防

②企業のコストの削減と効率の改善、競争力の向上、優勝劣敗の実現

③企業の株主の多元化、企業の再編、現代的企業制度の整備

④多層的資本市場の建設、直接金融比率の向上、資金調達ルートの最適化

を通じて成長を安定化し、改革を促し、経済構造を調整し、リスクを防ぐことである。

その一方で、当局は、中国の銀行業が健全であるという認識に立って、今回のデット・エクイティ・スワップの主な狙いが、銀行システムのリスクを抑えることではないと強調している(「『企業のレバレッジ比率を積極的かつ着実に引き下げることに関する意見』の政策解読」、国務院新聞弁公室主催の記者会見、2016年10月12日)。しかし、過剰設備を抱えている国有企業の業績が一層悪化し、住宅バブルが崩壊すれば、銀行の不良債権が急拡大するのではないかと懸念される中で、政府はデット・エクイティ・スワップによって不良債権の増加が抑えられることも期待しているに違いない。

成功するための条件

国際通貨基金(IMF)のデビッド・リプトン筆頭副専務理事は、各国の経験を踏まえて、企業債務と銀行の不良債権の削減を実現するために、次の三つの対応が必要であると総括している(Lipton, David, "Rebalancing China: International Lessons in Corporate Debt" Speech delivered at the China Economic Society Conference on Sustainable Development in China and the World, Shenzhen, China, June, 11, 2016)。

まず、迅速に対応策を打ち出さなければ、問題がさらに悪化しかねない。今日の企業債務問題は明日のシステミックリスクに発展し、ひいては経済成長の低迷と銀行危機を招く恐れがある。

また、対応策を実行する際、債権者と債務者への同時対応を考慮すべきである。一部の国は不良債権を銀行のバランスシートから切り離し、銀行の資本再構築を行ったが、企業側の収益性が低いままであった。一方、一部の国は企業規模の縮小、もしくは破産を可能にしたが、銀行側は資本不足という問題が生じてしまった。これらの問題を同時に解決しなければならない。

さらに、企業と銀行のバランスシート調整を進める際、企業と銀行のガバナンスの強化に取り組まなければならない。さもなければ、債務バブルが一時的に縮小しても、再度膨らむ恐れがある。

中国が行おうとしている今回のデット・エクイティ・スワップは、この中の最初の二つの方針に沿っているが、問題を根治するためには、三番目の方針に基づいて企業(特に国有企業)と銀行のガバナンスの強化を急がなければならない。