計画経済から市場経済への移行を目指す中国にとって、国有企業を中心とする公有制から民営企業をはじめとする非国有企業を中心とする私有制に移っていくことは避けて通れない道である。これは、一般的に、国有企業の民営化と民営企業の成長を通じて達成するものである。

しかし、1970年代末に「改革開放」が始まって40年経った今も、国有企業は、政府の支援を受け続けながら、多くの分野において独占的地位を維持している。その一方で、民営企業は依然として色々な差別を受けており、市場競争において不利な立場にある。近年、政府が国有企業の「做大做強」(大きくて、国際競争力を持つ国有企業を育てる)という方針を進めるようになったことも加わり、一部の分野において、「国進民退」(国有企業のシェア拡大、民営企業のシェアの縮小)という現象が見られている。習近平政権の下で、民営化の代わりに、国有企業に民間資本を取り入れる「混合所有制改革」が進められているが、ほとんどの場合、民間資本による出資比率が低く抑えられ、国有資本による支配が維持されている。

国有企業を抜本的に改革するためには、民営化の推進が望ましいが、政治的に無理であれば、次善の策として、できるだけ政府による市場への介入を減らし、公平かつ競争的市場環境を構築していかなければならない。その際、OECDが提唱する「競争中立性原則」が、一つの参考になる。

依然として顕著である所有制間の不平等

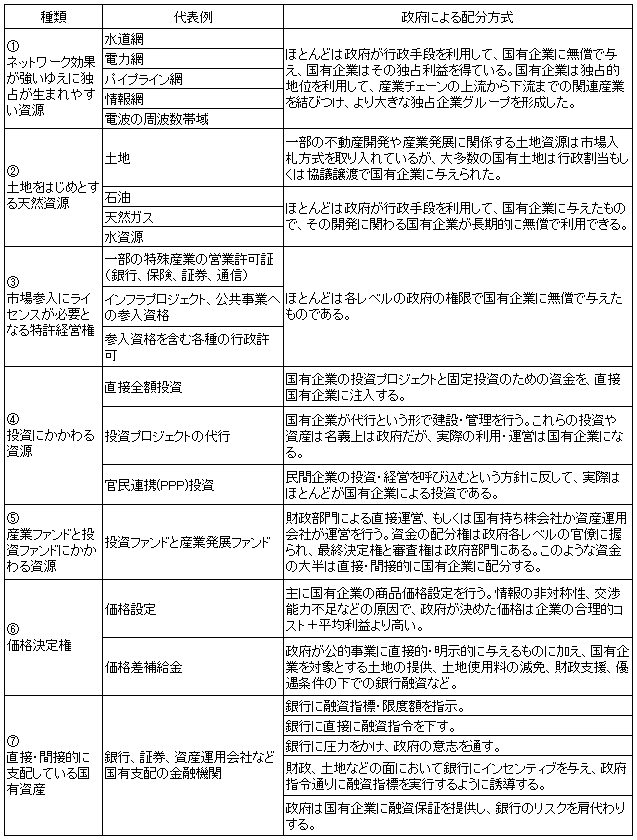

中国における異なる所有制の企業の間に存在する不平等の根源は、主に政府が多くの資源を支配しており、そのほとんどを国有企業に割り当てていることである(図表1)。これらの資源には、①ネットワーク効果が強いゆえに独占が生まれやすい資源、②土地をはじめとする天然資源、③市場参入にライセンスが必要となる特許経営権、④投資にかかわる資源、⑤産業ファンドと投資ファンドにかかわる資源、⑥価格決定権、⑦直接・間接的に支配している国有資産が含まれている。

政府による資源配分は、国有企業の市場独占と不公平な競争環境を作ってしまう。国有企業は、特殊な地位と政府の政策をバックに、収益性を度外視して事業を拡大し、過剰生産能力をもたらす一方で、民営企業の経営を圧迫している。このことは、資源の利用効率の低下、ひいては中国経済に巨額な損失をもたらしてしまう。その上、国有企業が優先的に政府から資源をもらったおかげで得られた優れた業績と資産は、自らが抱えている低効率などの問題を覆い隠してしまった(注1)。これは国有企業改革を遅らせる原因にもなっている。

そもそも、政府は国を代表して国有企業を所有するだけでなく、すべての企業や社会全体を監督管理する合法的権力を持っている。その中には、国有企業の競争相手である民営企業や外資企業に対する監督管理、審査許可、諸税徴収の権力が含まれている。国有企業がこうした国家権力を頼りに、自社の競争優位性を強化できるならば、公平な競争はありえない。

実際、中国において、法律の面では、民営企業よりも国有企業を優先させるという現象が依然として存在している(陸婭楠、王偉健「社長らはなぜ心が落ち着かないのか」『人民日報』、2016年12月12日)。具体的に、民営企業は、財産権や合法的利益が効果的に保護されておらず、市場参入や経営活動を行う際に、制度的または見えない障害に直面している。特に、新任官僚が前任者の約束を覆すことは民営企業の投資意欲の低下を招く要因になっている。また、公安・検察機関が司法の権力を乱用し、民営企業の資産を不法に差し押さえるなどの事例が頻繁に見られるという。

「国進民退」を助長した「抓大放小」と「做大做強」という政府方針

中国は異なる所有制の企業の間に存在する不平等を是正するために、従来のイデオロギーによる制約を打破すべく、「理論革新」に取り組んできた。しかし、そのペースは次第に鈍くなり、状況変化に追いつけなくなってきた。特に、1990年代以以降に、国有企業を対象に実施されてきた「抓大放小」(大をつかまえ小を放す)や「做大做強」の改革方針は、後に現れた「国進民退」という現象に正当性を与えてしまった(余智「国有企業改革大視野:歴史、現実及び未来」、FT中文ウェブサイト、2018年11月16日)。

1990年代に、国有企業の効率改善に向けて、民営化が必要であるという認識は広がった。しかし、従来のイデオロギーが制約となり、政府は国有企業の全面的民営化に踏み切ることができず、「構造調整」の名の下で、「国民経済の根幹に関わる産業」の担い手となる大型国有企業を民営化せず(「抓大」)、「競争的分野」における中小型国有企業だけは手放す(「放小」)ようになった。国有企業の中で、「抓大」の対象となる「国民経済の根幹に関わる産業」のほとんどは川上にある鉱物、エネルギーなどの原材料を提供する産業で、「放小」の対象となるのは消費財やサービスを提供する川下にある競争的産業である。

国有企業の「抓大放小」という「構造調整」は、当初こそ「国退民進」(国有企業のシェアの縮小、民営企業のシェアの拡大)の効果があったが、「国進民退」の種をまくことにもなってしまった。特に、近年になって、「做大做強」の名の下で、政府が国有企業を支援する姿勢を強めた結果、市場競争において、民営企業はますます不利な立場になってきている。まず、国有企業は川上における独占的地位を利用し、原材料などに高い値段をつけることができ、低効率にもかかわらず、高収益を上げている。これに対して、川下にある民営企業は、高い価格で原材料を購入しなければならず、収益性が悪化している。また、国有企業が強くなるためには、自分自身の力を発揮するのではなく、政府の支援を受けるのが一般的である。さらに、多くの民営企業は、国有企業の競争相手であるがゆえに規制強化の対象とされたり、最悪の場合、国有化されたりすることはないのかを、懸念しているという。

民営化の代替にならない「混合所有制改革」

中国政府は、民営化に代わって、国有企業に民間資本を取り入れる「混合所有制改革」に取り組んでいる。

選ばれた一部の国有企業に民間資本を導入するという形で、すでにパイロットテストが行われている。中でも、チャイナユニコムの取り組みは、主業務が改革の対象となっている上、新たに資本参加する戦略的投資家にはアリババやテンセントなど、多くの著名な民営企業が含まれていることから、大型国有企業の混合所有制改革のモデル・ケースとして、内外から注目された。しかし、混合所有制改革を経ても、持株会社であるチャイナユニコム・グループは相変わらずチャイナユニコムの支配株主の地位を維持している上、他の国有株主の持ち分を合わせると、国有資本のシェアは過半数のままになっている。このため、戦略的投資家を含む非国有株主は、「小株主」の地位に甘んじざるを得ず、重要な意思決定において発言力が限られたままである。

混合所有制改革の最大の狙いは、公平かつ競争的市場環境の確立と国有企業のコーポレート・ガバナンスの強化を通じて、その効率を改善することである。しかし、混合所有制改革がその最も有効な手段であるかどうかは疑問である。まず、混合所有制改革の目的が一部の業種における国有資本の独占状態を打破することであれば、最善の方法は、参入基準を引き下げ、異なる所有制の企業、特に民営企業が国有企業と同じ条件下で、公平に競争できるようにすることである。また、混合所有制改革の目的が株主構造を変えることを通じてコーポレート・ガバナンスを含む経営体制に変化をもたらすことであれば、国は、民営化を通じて、所有者という立場で国有企業を支配することを改めなければならない。民営化の推進が政治的に無理であるならば、次善の策として改革の重点を公平かつ競争的市場環境の構築に置くべきである。

守るべき競争中立性原則

市場経済では、公平な競争が前提となるため、国有企業も政府の支援に頼らず自社の競争優位性を高め、ほかの企業と同じく、独立したビジネスの主体として市場競争に参加しなければならない。市場経済における国有企業のあり方については、OECDが推奨している「競争中立性原則」が一つの参考になる。

「競争中立性原則」に従えば、国有、民営、外資といった異なる所有制の企業に対し、政府は同じ扱いをし、中立性を保たなければならない。つまり、政府は、政策を通じて市場参加者及び潜在的市場参加者、特に国有企業に「不当な競争優位性」を与えてはならない。「競争中立性原則」は1996年にオーストラリアが最初に提唱したもので、これをベースに、OECDは、2011年から、一連の報告を発表し、より具体的な内容を明示した(OECD, "OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition")。

- ① 国は所有者としての機能を持つが、その一方で、特に市場規制という点から国有企業の状況に影響を与えうる機能も備えており、この二つの機能を明確に分離するべきである。

- ② ステークホルダー及び債権者や競合他社などの関係者は、その権利が侵害されたと考えられる場合、公平な法的手続きや仲裁手続きを通じて十分な救済を得られるべきである。

- ③ 国有企業が経済活動と公共政策目標の両方を遂行する場合、どちらがその主要活動分野であるかを考慮しながら、国有企業のコスト・収入構造に関して高度な透明性と開示が維持されなければならない。

- ④ 公共政策目標に関連した費用は国庫で賄われ、開示されるべきである。

- ⑤ 指導原則として、経済活動に取り組む国有企業は、一般法、税法及び規制の適用から免れるべきではない。法律・規制は国有企業とその市場競争者を不当に差別するべきではない。法律上、国有企業を相手に、債権者が権利を行使したり、倒産手続きを開始したりすることが認められるべきである。

-

⑥

国有企業の経済活動はデット・ファイナンス及びエクイティ・ファイナンスの利用に関して、市場と整合性のある状況に置かれるべきである。特に、

- 国有企業と全ての金融機関の関係は、金融以外の国有企業との関係と同様に、純粋に商業的理由に基づいているべきである。

- 国有企業の経済活動は、優遇的な融資や税金滞納、他の国有企業からの企業間信用など、民間の競合他社に対する優位性をもたらす如何なる間接金融支援からも便益を受けるべきではない。国有企業の経済活動はまた、民間の競合他社に比べて有利な価格又は条件で投入資源(エネルギーや水、土地など)を受けるべきではない。

- 国有企業の経済活動については、その経営状況を考慮した上で、競合する民営企業と同等の利益率を達成することが求められるべきである。

- ⑦ 国有企業が公共調達に関わる場合、その役割が入札者であるかまたは調達者であるかにかかわらず、調達手続きは競争性を備え、かつ無差別であるとともに、透明性を維持する適切な基準に保護されるべきである。

中国政府も、公平かつ競争的市場環境の構築を市場化改革の目標として掲げており、それを目指して、「市場体系の構築において公平競争審査制度を築くことに関する国務院の意見」(2016年6月14日)に続き、「公平競争審査制度実施細則(暫行)」(2017年10月23日)を発表した。その中で、行政機関などの政策策定機関は、市場参入許可、産業発展、企業誘致・資金導入、入札募集・入札、政府調達、経営行為規範、資質基準などの市場主体の経済活動に関する規則、規範性文書及びその他の政策措置を制定する際に、公平競争審査を行い、市場競争に対する影響を評価し、市場競争の排除や制限を防止しなければならないと明記している。

また、2016年11月4日に発表された「財産権保護制度の改善と財産権の法による保護に関する中共中央・国務院の意見」は、「財産権保護制度の構築を加速し、法により各種所有制経済組織と公民の財産を効果的に保護する」、「党と政府機関幹部による司法活動への干渉、司法紛争への介入と特定案件の処理への介入は厳禁とする」と訴えている。

公平かつ競争的市場環境の前提となる政府による市場への介入の抑制

「競争中立性原則」を貫くためには、政府による企業と市場への介入をできるだけ抑えなければならない。

まず、資源配分における政府の権限を大幅に縮小させるべきである。資源配分において市場に決定的役割を発揮させ、政府の役割は、公共財の提供など、「市場の失敗」への対応や、社会保障などを通じた所得の再分配、マクロ政策を通じた経済の安定化に限るべきである。

次に、行政と企業の分離(「政企分離」)という改革の方向性を堅持し、政府と国有企業間の「親子関係」を断つべきである(BOX参照)。国有企業は、政府からの支援を受けなくても市場で競争できるように、力をつけなければならない。

そして、独占産業の改革を加速させるべきである。国有企業によって独占されている産業の参入規制を緩和し、民営企業や外資企業など多種多様な所有制企業の参入を認め、自然独占という性質を持つ分野では政府による価格管理とサービス品質の監督を強化しなければならない。

もっとも、政府が国有企業を所有し続ける限り、これらの政策の実現は困難であろう。望まれる民営化の推進という政策転換に向けて、所有制に関する更なる「理論革新」が求められるが、今のところ、このような気配はまだ見られていない(注2)。

(BOX) 後退する「政企分離」

近年、国有企業において、「政企分離」が進むどころか、中国共産党と政府による介入がむしろ増えている(張思平「公平な競争環境の下で、国有企業は如何に存続し、発展するか」、深圳創新研究院、2018年11月14日)。

まず、国有企業の経営者に対し公務員の役職が再び適用され、国有企業の経営者の公務員化が進んでいる。1999年の中国共産党第15期中央委員会第四回全体会議で発表された「国有企業改革と発展に関する若干の重大問題の决定」には「企業及び企業経営者の公務員の役職を廃止する」と明記されていたが、近年、「党による幹部の管理」、「党による人材の管理」を理由に、幹部の人事を管轄する党の中央と地方の組織部は、国有企業の経営者に再び公務員の役職を適用し、国有資産管理部門及び国有企業取締役会から「人事権」を取り戻した。これにより、党と政府の幹部が国有企業の経営者に異動するチャネルが開かれ、企業経営の経験を全く持たない党と政府の幹部も、国有企業の会長や社長に就任できるようになった。 これを受けて、中央、地方を問わず、国有企業の経営者の公開募集もなくなり、また、国有企業の経営者の選抜、業績管理、任命方式だけでなく、給与体系もほぼ党と政府と同じようになった。特に、党と政府の幹部の給与水準は、非国有企業の経営者と比べて低いため、仮に公開募集しても、優秀な人材は国有企業に集まってこないだろう。

その上、党組織が企業における決定権を握るようになった。国有企業の党組織の役割は企業の監督という従来の枠を超え、意思決定にまで及ぶようになった。その結果、取締役会の権限が弱まり、株主も、持株比率に応じて行使していた「公司法」(会社法)が定める重要意思決定権や経営者選任権などの法的権利を失ってしまった。特に、民営企業は、いくら国有企業に出資しようとも、当該国有企業の党組織の意思決定に従わざるを得なくなった。

これらの問題を解決しない限り、国有企業におけるコーポレート・ガバナンスの確立は困難であろう。