はじめに

本研究「フィンテック革命で激化する国際金融都市の大競争」は、グローバル金融市場の競争構造を解明し国際金融都市としての東京の再浮上への道筋を探ることを目的としています。これまでの研究(注1、注2、注3)では、GFCIの評価基準を明確にするとともに国際金融都市としての東京がGFCIランキングにおいて直面する構造的課題を指摘しました。

本稿では、世界の金融都市の頂点に君臨し続けるニューヨーク金融市場を詳細に分析します。ニューヨークの揺るぎない地位は、単なる市場規模やドル経済圏の力だけでなく、「厳格な規制」を「デジタル技術」がグローバル標準として輸出するという、極めて強靱(きょうじん)なエコシステムによって支えられています。本稿では、この構造を2002年から2007年までのロンドン大学における博士研究で帰納的に構築した「Fixed Sponsor Model(スポンサー確定モデル)」を核として理論的に解明します。

ニューヨーク金融市場の根源的優位性と絶対的支配力

まず第一にニューヨークの地位は、米ドルが国際基軸通貨であるという絶対的な優位性に支えられています。世界の貿易決済や外貨準備の大部分がドル建てで行われるため、ニューヨーク市場は常に圧倒的な流動性を享受しています。この巨大なドル経済圏は、世界の金融市場に資金を継続的に供給する構造を生み出し、特に米国債市場という世界で最も深く、最も安全な市場を背景としています(注4)。さらに、巨大なGDP規模と世界最大規模のベンチャー・キャピタル(VC)市場を持つアメリカ経済の強靭性が、イノベーションと成長のサイクルを裏打ちしています(注5)。この「基軸通貨+巨大経済+VC供給」の三位一体こそが、ニューヨーク金融市場の揺るぎない根源的な土台です。

第二にニューヨーク金融市場は、上場株式時価総額や売買代金で世界1位を誇り、伝統的なニューヨーク証券取引所(NYSE)とテクノロジー企業に特化したナスダック(NASDAQ)の二大取引所を擁しています。これらの市場は単に規模が大きいだけでなく、多様な金融商品と多種の取引手法を許容する深さを持っています。加えて、ヘッジファンドやプライベートエクイティといったオルタナティブ投資市場の中心地であることは、他の金融都市には真似のできない強みとなっています。これらの市場は、巨大なM&A市場やIPO市場と密接に連携し、グローバルなリスクマネーを恒常的に吸引および再分配する役割を果たしており流動性の源泉となっています(注6)。

第三にGFCIのフィンテック分野においてもニューヨーク金融市場世界のトップを走っています。特筆すべきは、ニューヨークのフィンテックが一般消費者向けのサービスよりもウォール街の巨大金融機関を顧客とする機関投資家向けのフィンテックの領域で圧倒的な支配力を持っている点です。ウォール街の資本力と近隣のニューヨークのテクノロジーハブであるシリコン・アレーの技術力が融合し、取引の高速化、リスク分析、そして特に規制遵守をテクノロジーを用いて実現するレグテックの分野におけるイノベーションを主導しています(注7)。これにより金融インフラの高度化および強靭化がもたらされ、金融市場の効率性と安全性を高めています。

構造的・歴史的強み:規制、技術、組織の三位一体

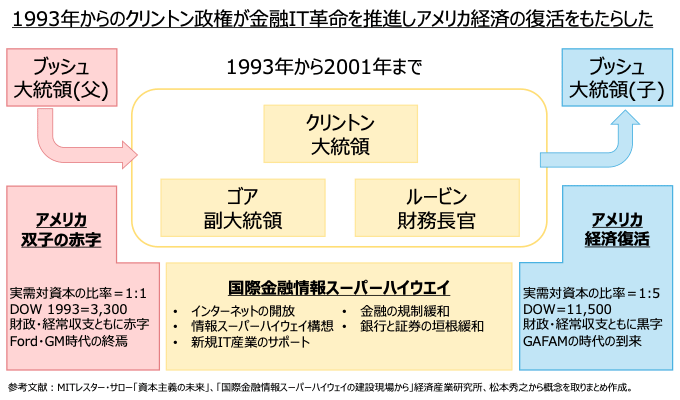

このニューヨークの真の競争力は、この巨大な資本市場の強さに、IT技術の革新を国家戦略として戦略的に融合させた歴史的経緯にあります。1990年代、ビル・クリントン政権下は、ITがニューエコノミーの主軸として捉えられ、国家情報インフラストラクチャー構想など、民間主導のIT革命を後押しする政策を積極的に推進しました(注8)。

この政策的なIT推進と、金融の規制緩和の流れが、ウォール街という既存の巨大な金融資本の隣に、ITベンチャー企業集積地であるシリコン・アレーを誕生させました。この地理的な近接性により、テクノロジー企業の革新的なIT技術と、既存金融機関の持つ資本と市場の専門知識が他の都市では実現困難なレベルで直接的に融合する土壌を形成しました(注9)。

1999年のグラス・スティーガル法廃止は、現代のニューヨーク金融市場を形作る上で極めて重要な転換点でした。この法律は、商業銀行と投資銀行の分離を定めていましたが、その廃止により、巨大金融機関は業務の垣根を越えて巨大化し、金融サービスを総合的にユニバーサル・バンキングとして提供するようになりました。この規制緩和は、金融機関が先に構築されたITインフラに対してさらに多くの投資を行い、世界中に展開する金融ビジネスのITインフラをグローバルレベルで統合し共通化を行う情報システム戦略を推進するインセンティブを高めました(注10)。このITインフラへの大規模な投資が、後の取引の電子化、高速化、そして国境を越えた資本移動を可能にする基盤構築を促すとともに、テクノロジーのグローバル拠点であるニューヨーク金融市場は、ロンドン、香港、シンガポールと並び、国際金融資本の活動をリードする確固たる地位を確立しました。

厳格な法的要請とレグテックの駆動:主要規制の仕組みと技術的要請

ここから金融関連法とフィンテックとのつながりに着目します。ウォール街を縛る厳格な規制は、単なるコスト要因ではなく、むしろ技術革新を駆動する最大の要因となっていると捉えることができます。証券取引委員会(SEC)などが課すこれらの規制は、シリコン・アレーで生まれる技術に対して強制的な需要を生み出し、金融機関にレグテック開発への巨額投資を強いてきました(注11、注12)。これらの規制は、1929年世界恐慌後の信頼回復、冷戦終結後の国際犯罪対策など、歴史的な背景に基づき、年次順に積み重ねられてきたものです。ここで代表的な規制を時系列で列挙します。

- 証券法(1933年制定)

1929年の大恐慌直後の1933年に制定された証券法は、米国の証券規制の最も根源的な法律です。Truth in Securities Lawと呼ばれ、証券の新規発行(IPO)を厳しく規制し、発行企業に対して投資家保護のために目論見書による完全かつ正確な情報開示を義務付けました(注13)。IT革命以降、この膨大で複雑な開示文書を電子的に提出および公開するためのシステムが必要となり、データ開示および情報管理技術の発展を促す根源的な要請となりました。 - インサイダー取引規制(1934年制定)

この規制は1934年の証券取引所法にルーツを持ち大恐慌後の市場の公正性担保のための根幹規制として制定されました。未公開の重要情報を用いた取引を禁じ、SECが厳格に執行することでウォール街の信頼性の基盤を確立しています(注14)。現在、技術的要請は極めて高度であり、膨大な取引データとメール、チャット、音声などの社内通信記録の中から、AIや機械学習を用いて異常な取引パターンをリアルタイムで検知する監視テクノロジーの導入が不可欠です。 - マージン規制(1934年制定)

この規制はインサイダー規制と同じく1934年の証券取引所法に基づきFRB(連邦準備制度理事会)が定める証券購入時の信用取引に関する規制です。ブローカーディーラーが顧客に提供できる信用の上限を定め、過度な投機と市場の信用リスクの増大を防ぐ市場安定化策です(注15)。テクノロジーの観点からの要請としては、顧客口座の担保評価と信用残高を秒単位で管理し、市場のボラティリティに応じて変動するリスクモデルを組み込んだリアルタイム計算システムが必要不可欠であり、金融機関のコアシステムの堅牢性が問われます。 - ストックレコード規制(1942年制定)

SEC規則17a-4などに規定されるこの規制は、証券取引や顧客通信記録の厳格な保存義務を定めるもので、第二次世界大戦終結前の1942年に正式に制定されました。特に「Write Once, Read Many」のコンセプトを持つWORM形式による記録の改ざん不可能性を求める点と証券の保有者と証券の保管場所を明示する機能が特徴で、市場の透明性と監査対応の迅速化を実現します(注16)。近年ではブロックチェーン技術などの耐改ざん性を持つ技術や、長期的な保全を実現する高度な電子アーカイブシステムへの投資を促進しています。 - AML/KYC規制(1970年制定)

この規制は、1970年の銀行秘密法(Bank Secrecy Act:BSA)にルーツを持ち、2001年のパトリオット法を背景に厳格化された、テロ資金供与やマネーロンダリング防止のための規制です(注17)。金融機関に莫大な規制遵守コストを課しています。この課題を解決するため、現在、AIを活用したトランザクション・モニタリングによる誤検知の削減や、迅速かつ信頼性の高いデジタルKYCなど、高度な分析と自動化技術の発展がけん引されています。 - 公正開示規制(2000年制定)

2000年にSECが導入したこの規制は、インターネット時代における情報格差を是正するために誕生しました。企業が重要情報を一部の投資家に非公開で開示した場合、同時に一般にも開示することを義務付けています(注18)。この規制を遵守するため、現在、企業情報開示の同時性・網羅性を確保するためのIRプラットフォームや、高速なデータ公開・配信システムの高度化が求められ、情報技術による市場の公平性の担保に貢献しています。

このように、金融関連の厳格な規制は、最先端ITの活用を不可避な要請として課しており、加えて高速約定を実現するHigh-Frequency Trading(HFT)システムや高度な数学を駆使するリスク管理など、多岐にわたる分野で、ITソリューションの要請があります。これによるフィンテックとレグテックの発展が、ウォール街の揺るぎないグローバルな競争優位性を構築する源泉となっています。

Fixed Sponsor Modelによるグローバル標準の国際金融IT輸出メカニズム

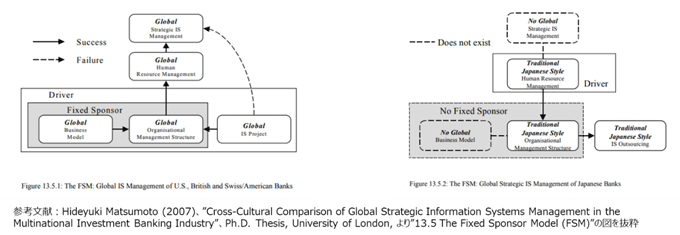

ニューヨークの競争優位性の核心は、この厳格な規制環境とIT技術の相互作用を、組織論的な枠組みで世界に輸出するメカニズムにあります。2002年から2007年まで実施したロンドン大学における「多国籍投資銀行業界におけるグローバルストラテジック情報システムマネジメント比較文化研究」(注19)で、このメカニズムを日米欧の多国籍投資銀行におけるグローバル情報システムプロジェクトのサンプルを基に帰納主義的理論構築手法であるグラウンデッド・セオリー(Grounded Theory)を用いて分析しました。

その結果、欧米系の投資銀行では、グローバルレベルでビジネスモデル構築、組織変更、人事管理の要素を全て統括するプロジェクトのスポンサーが「確定」することにより、グローバルITプロジェクトがダイナミックに推進され、全て成功に導かれている。これに対し、日本の投資銀行では、スポンサーが確定しないまま、ビジネスモデル、組織、人事管理に統制が持てないまま進むことで、グローバルITプロジェクトが失敗に終わるメカニズムでした。この成功と失敗を分けたメカニズムを明示するFixed Sponsor Model(スポンサー確定モデル)に基づき、ニューヨーク金融市場の強靭な構造が明らかになりました。

- スポンサーシップの確定(Fixed Sponsorship)

アメリカ系の巨大な多国籍投資銀行は、ニューヨークにグローバル本部を構えており、そこは世界で最も厳格に執行されるSEC規制の下に置かれています。このため、グローバルな情報システムの中心的な決定権限はニューヨークのヘッドクォーターに確定されます。 - グローバル標準化(Global Standardization)

ニューヨークの規制当局が求めるコンプライアンス要件である上記の「厳格な法的要請とレグテックの駆動」の規制群は、グローバルに事業を展開する多国籍投資銀行にとって、「満たさなければならない最低限の要件」ではなく、「全世界で適用されるべき最も堅牢な標準」となります。多国籍投資銀は、コスト削減と効率性の観点から、ローカルな規制ごとに異なるシステムを開発するのではなく、ニューヨークの厳しい要件を満たすシステムを初めに開発し、それをグローバル標準として全世界の拠点に強制的に導入し展開します。

結果として、ニューヨークの厳しい規制環境下で開発し実証されたレグテックは、このFixed Sponsor Model(スポンサー確定モデル)を通じて、世界標準(デファクトスタンダード)として機能します。この「規制が技術革新を促進し、その成果を世界に輸出する」という強靭な循環こそが、ニューヨーク金融市場を高品質で高付加価値なものとしている源泉となっています。

ニューヨークは、金融機関だけでなく、世界的なメディア、コンサルティング、法律、会計などの高度な専門サービス業のトップ企業が本社を構えています。これらのサービスは、金融取引、M&A、国際法務、税務といった複雑で高度なビジネス活動に不可欠なインフラを提供しています(注20)。特に、国際的なM&Aやクロスボーダーな証券発行を円滑に行うためには、ウォール街の金融資本力と同等に、ニューヨークに集積する国際法務や会計の専門家ネットワークが必要不可欠です。この専門サービスの集積が金融市場に圧倒的な厚みと耐性をもたらし、金融の中心地としての地位を不動のものにしており、この事がアメリカ系グローバル金融機関におけるニューヨークにおけるスポンサーの確定を揺るぎなきものにしていると言えます。

GFCIを補完する調査分析が示すニューヨークの強みと弱み

ここまで、ニューヨークの金融関連規制をITが実現し、さらにそれをグローバルレベルで輸出するメカニズムを解説しました。しかし、GFCI37から38にかけて上位25位内で唯一レーティングを下げているのがニューヨークです(注3)。そこで、ニューヨーク金融市場が振り返るべき点を分析します。

- グローバル・ネットワークの中枢性における絶対的優位

グローバル化と世界都市研究ネットワーク(GaWC)が公表する都市のネットワーク中枢性に関するランキングにおいて、ニューヨークは長年、ロンドンと並び「Alpha++」の最高位にランクされ続けています(注21)。この評価は、金融だけでなく、世界的な法律、広告、会計、メディアなどの高度なプロフェッショナルサービスのオフィスとネットワーク接続の規模に基づいています。ニューヨークが世界中の経済活動を支配する司令塔としての機能において、絶対的な地位を確立していることを示しており、そのネットワークの強靭性は、一時的な金融危機にも影響されない構造的な強みです。 - 都市の総合的な競争力

A.T. Kearney社が公表するグローバル・シティ・インデックス(GCI)においても、ニューヨークは「ビジネス活動」「人材」「情報交換」などの主要項目で常に世界トップクラスの評価を得ています(注22)。この調査は、単なる金融市場の規模だけでなく、イノベーション能力や人材の質・多様性、規制環境の透明性といった都市全体の経済活動と、それを支える高度な専門人材の集積度を定量的に評価しており、ニューヨークの競争力の基盤が金融以外の広範な分野に及んでいることを裏付けています。特に、国際的な人材を引きつけるための知的な刺激やキャリア機会の多様性において、他の都市を圧倒しています。 - 住みやすさと持続可能性における相対的課題

一方で、ニューヨークは「都市の快適性」や「生活の質」を測る指標において、その地位が相対的に低下しています。エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)のライブアビリティ・インデックスなどでは、シドニーやチューリッヒ、トロントなどの都市に比べ、順位を落とす傾向にあります(注23)。これは、ウォール街を中心とする資本の論理が、高すぎる住宅コスト、交通インフラの老朽化と混雑、そして一部の地域における公衆衛生・治安といった都市インフラの課題を犠牲にしてきた結果です。この住みやすさの相対的な低さは、国際的な金融人材が生活拠点を決定する際の重要な要因となりつつあり、金融の絶対的覇者が将来的に直面する可能性のある、都市の持続可能性に関する構造的な課題を浮き彫りにしています。

おわりに

本稿で分析した通り、ニューヨーク金融市場の揺るぎない強みは、米ドル基軸通貨の力に立脚し、厳格な金融関連規制をITがグローバル標準として実現・輸出するという、極めて強靭なエコシステムによって支えられています。このシステムの中核は、グローバル金融機関のニューヨーク本部がグローバルITプロジェクトのスポンサーとして確定するメカニズム(Fixed Sponsor Model)によって強固なものに作り上げられています。また、金融取引やM&Aを支える世界トップクラスの法律、会計などの高度な専門サービス業の集積は、市場に圧倒的な厚みと耐性をもたらすと同時に、ニューヨーク本部のスポンサーシップを揺るぎないものにする要因となっています。

このようにニューヨーク金融市場には金融とテクノロジーが相互作用し、資本と人材を流動させるダイナミズムがあります。東京がこの力を欠くのは、独自の金融法令(複雑な株式信用取引制度および法定帳簿要請がありストックレコード要請はない)に起因し、グローバルITの輸出入が非効率化しています。その結果、IT輸出の非実現性を高め、IT輸入の高コスト化を生み、グローバルITプロジェクトを成功させるスポンサー確定を妨げるという構造的な三重苦が発生し、金融規制駆動型イノベーションの立ち遅れを招いています。このことについては後のレポートで掘り下げて説明することとします。

次回は、国際金融都市トップ4の残り3都市の中から、GFCI 38で2位のロンドンの金融市場に焦点を当て、その強みである外国為替市場やデリバティブ市場の絶対的な優位性を分析し、グローバルリーダーの競争構造をさらに深掘りします。