はじめに

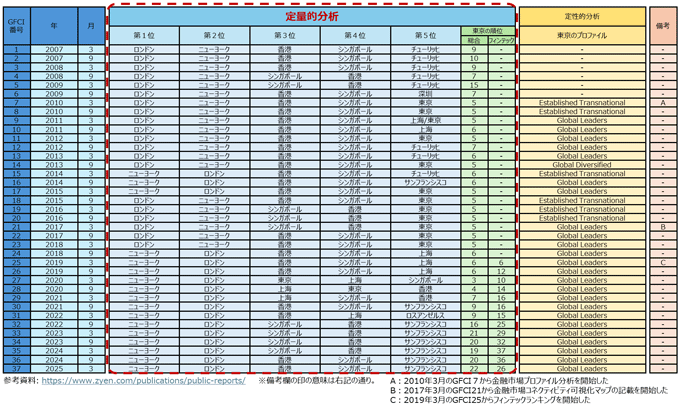

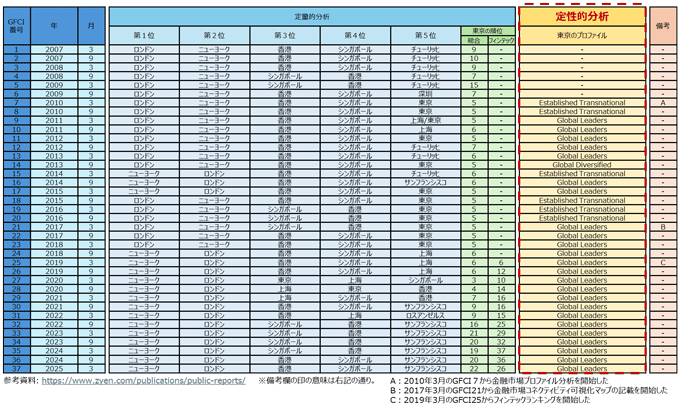

本研究「フィンテック革命で激化する国際金融都市の大競争」は、現代のグローバル金融市場における激烈な競争環境、その中で東京金融市場が直面している課題、そして未来に向けた展望を探求しています。初回コラムでは、国際金融都市としての東京がGFCI(Global Financial Centres Index)ランキングにおいて、かつてのトップ5から最新の2025年3月のGFCI 37で22位へと大幅に順位を落とした現状と課題を提示しました(注1)。

本稿である第2回では、これまで参照してきたGFCIレポートが信頼性の高い多角的な視点を提供する分析ツールであるかを、その評価手法に焦点を当てて説明します。GFCIレポートは単なるランキングの羅列ではなく、世界の金融専門家から広く認知され、国際金融都市の競争力評価において重要な指標とされています。その評価モデル、データ収集方法、そして分析の枠組みを理解することは、今後の連載で展開される東京金融市場が抱える課題の深掘りと具体的な復活戦略の提言に重要な基盤構築となります(注2)。

GFCIレポートの定量的分析:客観的データと専門的知見の融合

GFCIレポートは、英国のZ/Yen社が半期に一度公表する世界の主要金融センターの競争力を測る総合的な指標です。本レポートの信頼性は、客観的な数値データと金融サービス業界の専門家による主観的な評価を融合させた厳格かつ多角的な評価プロセスに由来しています。

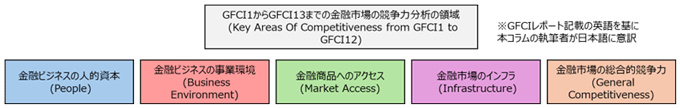

GFCIの定量的評価モデルは、2007年3月に第1回が公表された時点(注3)から金融センターの競争力を包括的に捉えることを目指し、一貫して五つの主要な「競争力領域」を中心として設計されており、単一の側面から金融センターを評価するのではなく多角的な視点からその機能を分析することを可能にしています。

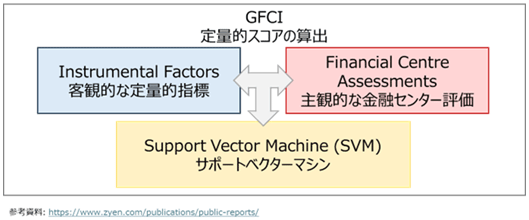

GFCIの評価手法の中核をなすのは、客観的なInstrumental Factorsと、金融サービス業界の専門家による主観的なFinancial Centre Assessmentsという、性質の異なる二つのデータ要素の統合(注4)です。Instrumental Factorsは、世界銀行、経済協力開発機構(OECD)、国連、国際通貨基金(IMF)といった信頼性の高い国際機関や主要調査機関が公表する膨大なデータセットから抽出された客観的かつ検証可能な指標群で構成されます。一方でFinancial Centre Assessmentsは、GFCI独自のオンラインアンケートシステムを通じて、世界中の金融専門家から継続的に収集される主観的な評価データです。これらの異なる性質を持つデータは前述の五つの競争力領域にひも付けられ、それぞれが各金融センターの総合スコアの基となります。この二元的なアプローチにより、各金融センターの物理的・制度的基盤という客観的な側面と市場参加者の生きた認識という主観的な側面を効果的に組み合わせ、より実態に即した評価を実現しています。

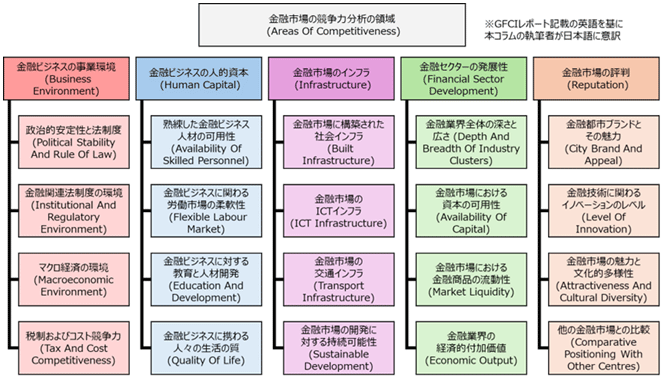

2013年9月に公表されたGFCI 14(注5)において、GFCIは各主要ファクターに4つのサブファクターを追加することで、評価項目をより詳細に再定義いたしました。この再定義以降、国際金融市場の動向や新たなトレンドを反映するために微修正が重ねた後、GFCI 22(注6)から最新のGFCI 37(注7)に至るまで評価の定義は下図の現在の形に定着しています。

金融市場の競争力の領域の詳細と評価の二側面

さてここで上記のAreas Of Competitiveness(金融市場の競争力の領域)の構成を解説します(注6、注7)。

第1の競争力領域は「金融ビジネスの事業環境」です。これは金融ビジネスを遂行する上での基盤となる制度的、法的、経済的環境の質を評価するものです。定量的評価では政治的安定性、金融関連法制度の質、マクロ経済の安定性、税制の透明性そしてビジネスコストといった公表データに基づく客観的な数値が用いられます。例えば、国際比較が可能な税率データやGDP成長率などが該当します。一方、定性的評価においては金融専門家によるアンケートを通じて、事業許認可プロセスの効率性、規制枠組みの透明性そしてビジネス環境全体の魅力や運用上の柔軟性など、現場でビジネスを行う上での「肌感覚」が評価に反映されます。客観的な数値だけでは捉えきれない、規制当局との対話のしやすさや、変化への対応速度といった質的な要素がここで浮き彫りになります。

第2の領域は「金融ビジネスの人的資本」です。この領域は、金融センターの競争力が、そこで働く人々の質と量に大きく依存するという認識に基づいています。定量的評価では、熟練した金融ビジネス人材の可用性、労働市場の柔軟性、高等教育機関の質、生活の質を示す各種指数、そして居住コストなどが、統計データや既存の指数を用いて測定されます。例えば、大学ランキングや賃金水準のデータなどが活用されます。対して、定性的評価では、金融専門家が、人材のスキルレベル、多様性、特にグローバルな業務に不可欠な多言語能力や異文化理解力、さらには都市の生活環境全般の魅力や人材が定着しやすい文化などを主観的に評価します。これは、数字では測れない「働きやすさ」や「住みやすさ」といった側面が、人材の誘致・定着に与える影響を捉える試みです。

第3の領域は「金融市場のインフラ」です。これは、現代の金融取引が高度に発達した物理的およびデジタルインフラに強く依存していることを反映した評価項目です。定量的評価では、道路、港湾、空港といった社会インフラの整備状況、ICTインフラの速度や信頼性、交通インフラの利便性、そして都市開発における持続可能性に関連する数値データが用いられます。例えば、インターネットの平均速度や交通機関の運航頻度などが客観的に比較されます。そして、定性的評価においては、金融専門家がインフラの信頼性、効率性、利便性、デジタル接続性の実用性および持続可能性への都市全体の取り組みなどを日々の業務を通じて得た認識に基づいて評価します。これは、単なるインフラの有無だけでなく、それがビジネスにおいてどれだけ機能しているかという実感を反映します。

第4の領域は「金融セクターの発展性」です。これは、金融センターの中核的な機能そのものを評価する領域であり、市場の成熟度と多様性を示します。定量的評価では、金融業界全体の深さと広さ、金融市場における資本の可用性、金融商品および金融サービスの流動性そして金融業界の経済的付加価値などが市場データや経済指標を用いて測定されます。例えば、株式市場の時価総額や債券市場の取引量、金融セクターがGDPに占める割合などが分析対象となります。一方、定性的評価では金融専門家が、市場の多様性、新たな金融商品の革新性、資本市場のアクセスしやすさ、金融機関間の競争環境そして新たなビジネス機会の創出能力などを評価します。これは市場がどれだけ活気に満ちているか、どれだけ変化しているかという質的な側面を捉えます。

最後に「金融市場の評判」という競争力領域があります。これは、金融センターの競争力に目に見えない「都市のブランド力」や「イメージ」が大きく影響するという側面を捉えたものです。定量的評価では都市ブランドや魅力に関する既存の指数、イノベーション関連指標、文化的多様性に関するデータなどが参考データとして含まれる場合がありますが、この領域は特に定性的な側面が重視されます。定性的評価では金融専門家が、金融都市ブランドとその魅力、金融技術に関わるイノベーションのレベル、金融市場の魅力と文化的多様性そして他の金融市場との比較などを主観的に評価します。高い評判は、優秀な人材や投資を引きつけ、都市の魅力を高めるための重要なポイントとなります。

評価モデルの中核:定量的指標と主観的評価の融合

GFCIレポートの評価基盤は客観的かつ検証可能な「定量的指標(Instrumental Factors)」によって堅固に構築されています。これらの指標は、世界銀行、OECD、国連、国際通貨基金といった国際機関や、主要な金融・経済調査機関が公表する膨大なデータセットから抽出された100以上の要素から構成されています。これらの客観的なデータは、GFCIモデルに直接的なランク、スコア、または値として組み込まれ、各金融センターの基礎的な強みを数値的に示しています(注8)。

一方、「金融センター評価(Financial Centre Assessments)」は、GFCIがより実態に即した評価を目指し、GFCI独自のオンラインアンケートシステムを通じて、世界中の金融サービス業界の専門家や実務家から直接収集される主観的な評価データです。アンケート回答者は、自身の経験と知識に基づき、前述の各競争力領域における特定の金融センターの競争力要因に関する詳細な評価を行います。例えば、GFCI 37では、約5,000人の専門家から3万件以上の評価が寄せられており、この大量のフィードバックが分析に活用されています。古い評価は時間の経過とともに適切に割り引かれる仕組みとなっており、常に最新の市場の「肌感覚」が反映されるよう工夫が凝らされています。このアンケート評価は、定量データだけでは捉えきれない市場参加者の生の声や、特定の金融センターに対する彼らの認識、信頼感といった質的な側面を補完する、不可欠な要素となっています(注9)。

これら二つの異なる性質を持つ要素、すなわち客観的な定量的指標と専門家による主観的評価は、「サポートベクターマシン(SVM: Support Vector Machine)」という高度な統計的機械学習アルゴリズムを用いて統合されています。SVMは、複雑な過去のデータを分類・モデル化する能力に優れており、この特性により客観的な統計データと金融業界専門家の主観的認識を組み合わせた、より精度の高い金融センター競争力予測モデルの構築を可能にしています。この精緻な評価モデルにより、GFCIは単なる定点観測にとどまらず、国際金融市場の複雑な動態を捉えることを可能にしています(注10)。

GFCIレポートの定性的分析:専門家の声とプロファイルの深掘り

ここまでGFCIレポートが提供する定量的分析の意義と、それが世界の金融センターの競争力を測る上でいかに客観的な基盤を提供しているかを詳細に説明いたしました。GFCIの定量的ランキングは国際金融都市の総合的な競争力を簡潔に示す非常に有用な指標であることは間違いありません。しかしながら、このランキングが示すのはあくまで総合点に過ぎず、個々の都市がなぜその順位にあるのか、どのような具体的な特性を持っているのかを深く理解するには、それだけでは不十分であります。そこで不可欠となるのがGFCIレポートの定性的な「Financial Centre Profiles」における多角的なプロファイル分析です(注11)。

このプロファイル分析が提供するデータは、単なるランキングの上下だけでなく各都市が持つ独自の強みや弱み、そしてグローバルな金融市場のトレンドを浮き彫りにすると共に、総合ランキングの裏にある各都市の個性を深く理解するための鍵となります。GFCIレポートの定性的分析はGFCI独自のオンラインアンケートシステムを通じて、世界中の金融サービス専門家から直接収集される「評価(Assessments)」データに基づいて実施されます。

このアンケート回答者は、自身の専門知識や豊富な経験に基づき、特定の金融センターの競争力要因(例えば、規制の質や透明性、人材の多様性と質、イノベーションの活発さ、都市の魅力や評判など)について、詳細かつ多角的な評価を行います。この専門家からの生の声は、定量的なデータだけでは捉えきれない、市場の「空気感」や「肌感覚」、さらには潜在的な強みや弱みを浮き彫りにする上で不可欠な情報源となっています。数値では表せないニュアンスや、将来的なトレンドの兆候を捉える上で、この定性的な情報は極めて重要な役割を担っているのです。

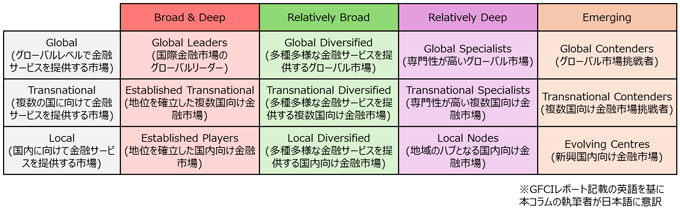

GFCIレポートは、この専門家からの生の声のデータを集約・分析し、各金融センターを特定の「プロファイル」に分類します。このプロファイルは、GFCI独自の分類体系であり、各金融センターが持つ特徴や強みを視覚的に、かつ概念的に理解するための枠組みを提供します。例えば、図1の「東京のプロファイル」欄に示されているように、東京は2010年3月以降、GFCIのほとんどの期間で「Global Leaders」というプロファイルに分類され続けていることがわかります。これは、東京が単なる一金融都市ではなく、世界の主要な金融センターとしての地位を継続的に認識されてきたことを示唆しています(注2)。

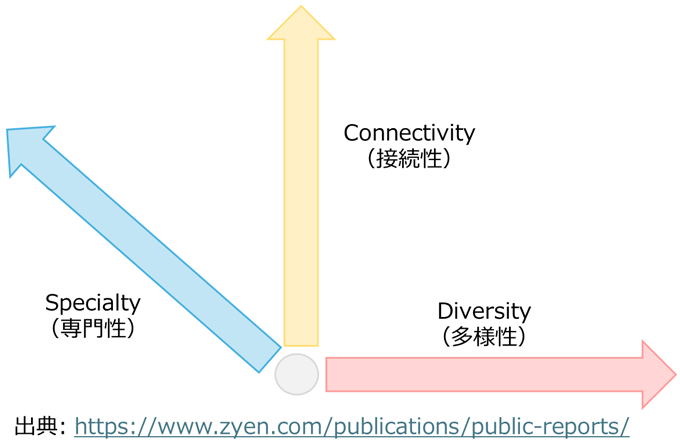

このプロファイル分析は、「Connectivity(接続性)」「Diversity(多様性)」「Specialty(専門性)」という3つの軸を用いて、各金融センターの真の強みや弱みをさらに深く浮き彫りにします。これら三つの軸は、金融センターの競争力を包括的に評価するための重要な視点を提供します(注11)。

まず第一に「Connectivity(接続性)」は金融センターが世界の他の金融センターからどれだけ認知され評価されているか、またグローバルな金融ネットワークにどれだけ深く組み込まれているかを示します。具体的には国際的な金融取引のハブとしての機能、主要な国際金融機関の拠点数、外国企業や投資家からの評価、クロスボーダーな資金や情報の流れにおけるその都市の役割などが評価に含まれます。東京がこの点で「Global Leaders」というプロファイルに分類され続けているということは世界における金融市場としての認知度や国際的な相互連携の基盤が高いことを意味し、国際的な資金や情報の流れの中に堅固に組み込まれていることを示唆しています。これは過去の歴史的な金融市場のステータスと主要経済大国としての日本の地位が反映された結果であると考えられます。

第二に「Diversity(多様性)」は提供される金融サービスの幅広さや、事業環境、人的資本、インフラなどの競争力要因がバランスよく備わっているかを示します。この軸は銀行、証券、保険、資産運用、フィンテックといったさまざまな金融セクターの発展度合い、提供される金融商品の種類の豊富さ、そして国内外のプレーヤーの多様性などが評価の基準となっています。東京の場合には主要な金融機能が広範にわたって提供されているため特定の分野に偏りすぎることなくバランスの取れた金融市場を形成していることが評価されていると考えられます。これは日本の巨大な国内経済を背景に幅広い金融ニーズに対応できる体制が整っていることを示しています。

第3に「Specialty(専門性)」は例えば、資産運用、保険、フィンテック、債券市場、デリバティブ市場などの特定の金融産業セクターにおける深い専門性と強みを示します。この軸は金融センターが特定のニッチな分野で世界的に卓越した能力を持っているか、あるいはその分野で独自の競争優位性を確立しているかという視点から評価されます。例えば総合ランキングでは上位でなくとも専門性が際立つ都市は、特定の金融分野において強固なニッチな競争力を有している可能性があります。また、東京の場合には国内債券市場の大きさや、特殊な国内フィンテック関連金融サービスあるいは国内の巨額な資産運用に関わる専門性の高さが評価されている可能性があります。

これらのプロファイル情報は、単なる総合順位では把握できない各金融都市独自の個性や戦略的な位置づけを理解するための、極めて重要な羅針盤となります。そして、この3つの軸に基づいた分析結果は、GFCIレポートの各号において、国際金融都市の分類図として提示されます。この分類図は、下記の図7に示されるように各都市の特性を可視化します。

まとめ

本稿ではGFCIランキングの定量的分析および定性的分析が示す各金融センターの真の特性を浮き彫りにするメカニズムと、それぞれの都市が持つ潜在能力を明らかにする上で、この定量的分析および定性的分析がいかに重要であるかを記しました。

次回のコラムでは、このGFCIレポートの詳細な分析結果を基に、東京金融市場の定量的分析ランキングと定性的プロファイル分析の乖離から見える課題について分析します。