はじめに

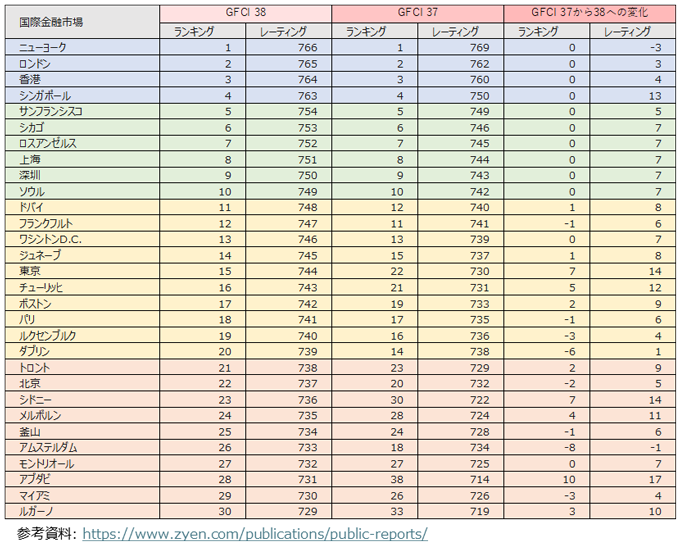

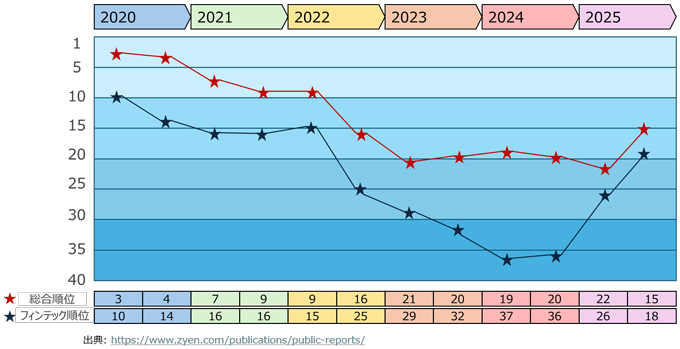

本研究「フィンテック革命で激化する国際金融都市の大競争」は、フィンテック革命が金融市場にもたらす激しい競争の波の中で、国際金融都市としての東京が直面する課題と、その再浮上への道筋を探ることを目的としています。これまでの研究で東京金融市場がGFCI(Global Financial Centres Index)ランキングにおいて、かつてのトップ5から2025年3月公表のGFCI 37で22位(レーティング730)へと大幅に順位を落とした深刻な現状を共有しました(注1、注2)。しかし、最新の2025年9月公表のGFCI 38では、東京はGFCI 37の22位から7ランク上昇し15位(レーティング744)となりました(注3)。この久々の上昇は、日本の株式市場の活況や官民の誘致努力が一部の定量評価に反映されたものと評価できます。

それにもかかわらず、東京は依然としてシンガポール、香港、上海などのアジアの競合都市の後塵(こうじん)を拝し、かつてのトップクラスの地位からは遠い状態です。本研究は、このGFCIにおけるGlobal Leadersプロファイルの安定的な維持が示す潜在能力と、国際競争力を欠くランキング15位という実力との間に存在する乖離こそが、東京金融市場が抱える課題の本質を示唆するポイントと考えています。本稿では、この乖離の原因をGFCIの評価軸から深く掘り下げ、さらに多角的な都市ランキングと比較した上で、官民の取り組みを客観的に評価し再浮上に向けた戦略を考察します。

2025年9月に公表されたGFCI38における変化

GFCI 38では、全体として調査対象センターの平均レーティングがわずかに0.6%上昇し、金融業界の景況感にわずかな改善が見られました。特に、トップ10の平均上昇レーティングは5.70ポイント、トップ30では7.13ポイントに達しており、30位までの主要都市が総合的に安定してレーティングを向上させ、国際的な競争力を強化していることが分かります。これは、東京の7ランク上昇が、国際的な競争環境全体の底上げの中で達成されたことを示唆しています。

ニューヨーク(レーティング766)、ロンドン(レーティング765)が引き続きトップ2の座を維持し、香港、シンガポールがこれに続き、トップ4間の差がわずか3ポイント差にまで縮小し、トップティア内での競争が極度に激化していることが明らかになりました。

注目すべきは、評価軸における優先度の変化です。GFCI 38で実施された調査では、金融センターの発展にとって最も重要な規制の側面として「予測可能性 Predictability」が挙げられ、続いて柔軟性、規制の質、規制対応のスピードが重視されました。一方で、回答者によってコストは最も重要でない側面として特定されており、国際的な金融プレーヤーは安さよりも予見可能で高品質な規制環境を求めていることが示されています。つまり、GFCI 38の分析は、世界の主要金融センターが安定期にある一方で、金融市場の競争軸がデジタル化へと移行し続けていることを示唆しています(注3)。

東京は、GFCI 37の22位(レーティング730)からGFCI 38では7ランク上昇し15位(レーティング744)となりました。これは、レーティングにして14ポイントの上昇であり、日本の株式市場の活況や官民の誘致努力が一部評価されたものと推測されます。東京がチューリッヒとともにトップ20に復帰したことは、一時的なポジティブ要素として評価できますが、具体的データに照らすと東京が抱える構造的課題が浮き彫りになります。

トップ層とのスコア差では、1位のニューヨーク(レーティング766)と22ポイントの開きがあり、アジアの主要競合都市であるシンガポール(4位、レーティング763)とも19ポイントの差がついています。

アジアのテクノロジーハブとの差では、上海(8位、レーティング751)、深圳(9位、レーティング750)、ソウル(10位、レーティング749)といった、フィンテックやWeb3への積極的な投資を行うアジアのテクノロジーハブ都市が、依然として東京の上位に定着しており、これらの都市との差を埋められていません。

このデータが示すように、東京はロンドン、ニューヨーク、ドバイ、ソウル、ロスアンゼルス、上海、パリ、サンフランシスコといった都市群と並ぶGlobal Leadersの定性的カテゴリーに分類されているにもかかわらず、その定量的実力は15位にとどまっています。

他の都市分析ランキングの分析結果との比較から見えるもの

ここからさらにGFCI以外の5つの世界の都市の競争力を測る指標を参考にして分析を加えることとします。

- 英国ラフバラー大学Globalization and World Cities (GaWC) Research Network のワールドシティインベントリ(GaWC World City Inventory)(注4)

この分析は、世界都市のネットワークを分析し、まず「Alpha(α)」「Beta(β)」「Gamma(γ)」といった階層に分類します。さらにその中で「++」「+」「-」といった等級を設けています。東京は長きにわたり最上位の「Alpha」階層に分類されており、グローバルな経済ネットワークにおいて中心的な役割を維持している都市であることが示されています。2024年版のGaWCの最新ワールドシティインベントリにおいても、東京は「Alpha+」の都市に分類されています。これは、東京が金融、法務、コンサルティングなどの上級生産者サービスにおいて、ニューヨーク、ロンドンなどと並び、アジア太平洋地域のグローバルハブとして広範で強固なネットワークを維持していることを示します。この「Alpha+」という評価は、GFCIレポートで東京が長期にわたりGlobal Leadersのプロファイルに位置付けられていることと整合します。 - Economist Intelligence Unit (EIU)のグローバル・ライブアビリティ・インデックス(Global Liveability Index)(注5)

英国ラフバラー大学のGaWCインベントリと並び、東京が都市として持つ器の強さを示すのが、EIUグローバル・ライブアビリティ・インデックスです。この指数は、都市の「住みやすさ」(QoL: Quality of Life)を安定性、医療、文化および環境、教育、インフラという5つの広範なカテゴリーから客観的に評価するものであり、国際的な金融専門家などの高度プロフェッショナルを誘致する上で極めて重要な要素となります。最新の2025年7月公表のEIUグローバル・ライブアビリティ・インデックにおいて東京は世界13位。全てのカテゴリーで一貫して世界トップクラスの高い評価を維持しており、中でも低い犯罪率と治安の良さや公共交通機関の効率性における優位性は国際的に広く認知されています。この圧倒的な「生活のしやすさ」は、GFCIレポートにおいて東京が長期にわたりGlobal Leadersという定性的なプロファイルに位置付けられていることと深く整合しています。 - A.T. カーニーのグローバル都市インデックス(Global Cities Index)(注6)

A.T. カーニーが発表しているグローバル都市インデックスは、都市のグローバルな影響力を測る客観的な指標です。これは、ビジネス活動、人的資本、情報交換、文化的経験、政治的関与の5つの側面から総合的に都市の力を評価するものです。最新の2025年版のグローバル都市インデックスにおいて、東京は前年同様、世界第4位という極めて高い総合順位を堅持しました。これは、ニューヨーク、ロンドン、パリといったトップ都市群と並び、東京が世界トップクラスのグローバルハブとしての地位を安定的に維持していることを明確に示しています。特に、このインデックスで東京は人的資本の項目で高い評価を受けているほか、文化的経験や情報交換といった側面でも強力なソフトパワーを発揮し続けています。東京は、世界最高水準の「住みやすさ」(QoL)と、このような都市の潜在的な魅力を有しており、GFCIにおいて東京が長期にわたりGlobal Leadersという定性的なプロファイルに位置付けられていることと整合し、東京が国際的な舞台で影響力を発揮し得る都市環境と魅力を備えていることを客観的に裏付けています。 - オックスフォード・エコノミクス グローバル・シティズ・インデックス(Oxford Economics Global Cities Index)(注7)

オックスフォード・エコノミクスが毎年公表するグローバル・シティズ・インデックスは、世界の主要1,000都市の総合的な国際競争力と長期的な成長ポテンシャルを評価する都市ランキングです。本指数は、経済力、人的資本、生活の質、環境、ガバナンスの5大カテゴリー、計27の客観的な指標で構成されており、中でも経済的要素に重点が置かれています。その特徴は、GDP規模や短期的な経済成長率といったフローの実績だけでなく、大学の質、インフラの充実度、政策の安定性など、都市が長期的に競争力を維持するための構造的な強みを重視し評価する点にあります。東京は2025年版において世界第9位にランキングされており、その巨大な経済規模と安定した人的資本および都市基盤が国際的に認められています。これは、GFCIで東京が長期にわたり定性的なプロファイルでGlobal Leadersに位置付けられていることと符合し、東京の都市としての潜在的な器の大きさを客観的に裏付ける指標であると考えられます。 - スイスのビジネススクールの国際経営開発研究所(IMD)のスマートシティインデックス(Smart City Index)(注8)

このランキングは、都市がデジタル技術を活用して、市民の生活の質を向上させている度合いを評価しています。IMDスマートシティインデックスの2025年版において、東京は前年86位から順位を大きく下げ東京は108位という極めて厳しい結果となり、GFCIの競合国際金融都市群と比較して極めて厳しい評価を受けています。アジアのトップであるシンガポール(9位)やソウル(13位)などとのスマートシティインデックスの差は歴然です。これは、都市がデジタル技術を活用して市民の生活の質を向上させている度合いを評価する同指数において、市民によるデジタルサービスの利用率や、政府のデジタル化に対する認識といった項目で改善の余地がまだまだ多くあることを示しています。この順位は、東京が抱えるデジタル基盤の脆弱性とデジタル利用の遅れが、グローバルレベルで広く認識されていると考えられます。

フィンテック革命からの東京金融市場の立ち遅れ

前述の各種都市分析ランキングを参考として、GFCIの定性的評価と定量的評価との間に存在する乖離、そしてフィンテック・ランキングの推移から、東京金融市場が抱えるフィンテック革命からの立ち遅れという独自の課題が浮き彫りになります。各種都市ランキング(GaWC Alpha+、A.T. カーニー4位、オックスフォード・エコノミクス9位)およびGFCIプロファイル分析で東京は世界トップレベルの「潜在的な器の大きさ」を持つ都市であるGlobal Leaderに分類されています。しかし、国際金融市場としての実力値はGFCI総合15位にとどまり、フィンテック分野では26位という厳しい評価に甘んじています。この乖離は、IMDスマートシティインデックスの108位という国際都市としては危機的な低評価によって裏付けられています。

東京金融市場の国際競争力の相対的な低下は、金融の基盤軸が、従来の集中型Web 2.0から、5GおよびWeb3.0へと移行するデジタル・パラダイムシフトの潮流に対する構造的な遅延に起因すると推察されます。この遅延は、フィンテック技術の導入および活用を制限する主要因となり、結果として金融ビジネスプロセスにおける手続きの煩雑による非効率性を温存させ、市場全体の効率性および収益性の向上を阻害していると推察されます。このデジタル化の立ち遅れは、GFCIの評価軸における「金融セクターの発展性」が定量的に低評価となっています。物理的インフラストラクチャーの評価は国際水準にある一方で、スマートシティインデックスの低迷が示すように、行政および公共サービスのデジタル化の遅延が、金融ビジネスおよびフィンテック産業の発展を抑制する主要なボトルネックとなっていると考えられます。

グローバルなフィンテックおよびWeb3.0ビジネスを展開する企業は、単なる物理的なオフィス環境ではなく、オープンイノベーションを促進するエコシステム、そして事業予見性を損なわない柔軟かつ安定的な規制・税制環境を最重要視しています。東京に国際的なタレントとリスクキャピタルの流入を効果的に阻害している主因は、デジタル基盤の遅延に加え、Web3.0や暗号資産に関連する税制・規制の硬直性、すなわち「制度の壁」が最大の制約要因として機能している点にあると推測されます。多角的な都市ランキングが示唆する東京の巨大な「潜在的ポテンシャル」を、国際金融都市としての「実効的競争力」へと転化させるためには、この制度的硬直性とデジタル基盤の構造的な欠陥を抜本的に打破することが不可欠な政策課題であると考えられます。

日本の官民連携による戦略的取り組み

このような東京の現状に対し、日本国内の官民連携組織は、多岐にわたる戦略的施策を精力的に推進しております。金融庁、東京都、FinCity.Tokyoといった主要な組織が掲げる政策の方向性は、環境・社会・企業統治(ESG)、フィンテック、資産運用といったグローバルな潮流と完全に合致しているものと評価できます。GFCI 38で7ランク上昇し15位となった成果は、これらの取り組みが定量的な評価にも着実に反映され始めている証左であると考えられます。官民が一体となり、この国際的な競争を勝ち抜くための抜本的なブレークスルーを目指し、最大限の努力を継続していることにより、GFCI 39以降のレポートでは東京金融市場のさらなる競争力の向上となる可能性を秘めています。

具体的には、金融庁は、家計の貯蓄を投資へと誘導することを主眼とした「資産運用立国」構想を推進しております(注9)。また、東京都は「国際金融都市・東京構想2.0」(注10)に基づき、サステナブルファイナンス、デジタライゼーション、そして多様なプレーヤーの集積を3つの柱として企業誘致やフィンテック支援ファンドの創設といった施策を展開しています。FinCity.Tokyoは、官民連携の中核組織として、誘致サポートや政策提言に尽力しており、そこに金融庁、日本銀行、東京証券取引所等のマネジメント層がその理事会に参加するチームワーク重視の盤石な体制を構築している点も注目に値いたします(注11)。さらに、デジタル庁による5G通信インフラ整備や行政手続きのデジタル化(注12、注13)は、金融ビジネスの基盤強化に直結するものであり、将来的にGFCIのインフラの評価項目に大きな好影響を与えることが期待されます。

おわりに

本稿は、東京の国際金融都市としての地位の低下はフィンテック革命という時代の潮流への対応の遅れに起因していることを分析しました。GFCIランキングの低迷は、東京が持つ歴史的な評判や巨大な経済力といった強みはあるものの、新たな時代に求められるインフラや発展性といった分野が相対的に遅れている現状を示しています。この課題を克服するためには、これまでの個別的および断片的な政策に加えて、フィンテック革命にふさわしい、未来志向の金融市場を再構築する必要があります。それは、内向き志向からの脱却と、グローバルな知識、人材、資本を積極的に呼び込み、それらが自由に循環するエコシステムを構築することから始まるものと考えられます。ここから東京金融市場が具体的にどのような施策を打つべきなのかを明らかにするために、他の国際金融市場がどの様な取り組みを行っているのかを分析することにします。そこで次号では、GFCIトップを維持し続けているニューヨークの金融市場を分析し、その強みと競争力の源泉について考察します。