はじめに

ロンドンの調査会社Z/YENが2007年3月から半年に一度公表を行っている国際金融都市の競争力を示すThe Global Financial Centres Index (GFCI)のランキング(注1)。2025年3月公表のGFCI37では東京が22位に陥落するという衝撃的な結果となりました。そこで「フィンテック革命によって激化する国際金融都市間の大競争」という喫緊のテーマを深掘りし、その中で東京金融市場が直面する課題と今後の展望を考察することを目的として、本研究を開始することとします。

本稿である第1回では、まず本研究の全体像を明確にし、その上で、リーマンショック前夜である2007年のGFCIレポート公表開始時点から現代に至るまでの世界の主要金融都市の変遷を分析します。そして、このGFCIレポートが示す東京金融市場の現状、特にトップ5から22位へと大幅に順位を落とした深刻な課題について説明します。

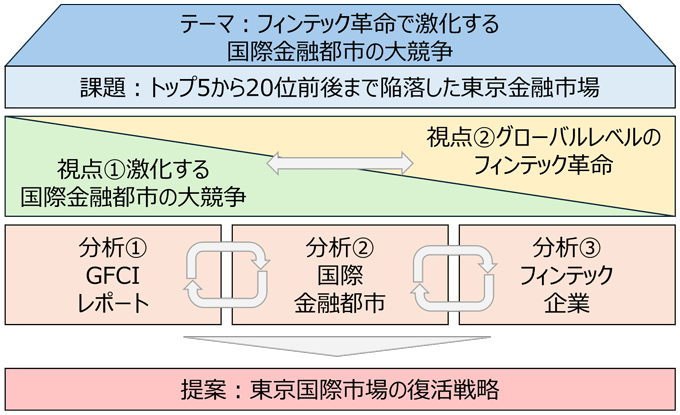

「フィンテック革命で激化する国際金融都市の大競争」連載の全体像

本研究「フィンテック革命で激化する国際金融都市の大競争」は、現代グローバル金融市場の課題と、その中で東京金融市場が直面する現状を深く掘り下げ、具体的な「復活戦略」を提言することを目的としています。本研究の全体像を下図に示しました。

まず、本研究の出発点となるのは東京金融市場がGFCIランキングにおいて、かつてのトップ5から最新のGFCI 37で22位へと大幅に順位を落としたという深刻な課題認識です。この現状を理解するために2つの視点から分析を進めます。1つは「激化する国際金融都市の大競争」であり、もう1つは、新たに金融パラダイムシフトの核となっている「グローバルレベルのフィンテック革命」です。この2つの視点は相互に影響し合い、現代の国際金融市場の複雑なダイナミクスを形成しています。

これらの視点に基づき、具体的な分析を3つの柱に分けて実施します。第一の柱は「GFCIレポート」の詳細な分析です。GFCIが国際的に信頼性の高いレポートであることを読者の皆様に改めてご理解いただくため、本研究の第2回においてGFCIが評価基準とする金融ビジネスの事業環境、金融ビジネスの人的資本、金融市場のインフラ、金融セクターの発展性そして金融市場の評判という5つの主要な競争力領域から行われる定量的分析を詳細に説明します。さらに、GFCIの評価モデルにおけるConnectivity、DiversityおよびSpecialtyという3つの視点から行われる定性的分析についても掘り下げて解説します。

第二の柱として本研究の第3回以降でニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポールといった既存のトップ4に加え、近年新たにランキングに顔を出している主要な「国際金融都市」の事例を比較研究します。これにより各都市が持つ独自の強みや戦略を抽出し、東京が国際競争力を取り戻す上で学ぶべき点を深く考察します。

そして第三の柱として本研究の後半では、現代の金融イノベーションを牽引する「フィンテック企業」のグローバル展開と、それが国際金融都市に与える影響について多角的に分析を行います。これらの包括的な分析を通じて東京金融市場が直面する具体的な課題を明確化し、それを乗り越えるための戦略を洗い出します。

最終的にこれらの分析結果に基づき、国際競争力を回復し再びグローバルな金融ハブとしての地位を回復するための「東京金融市場の復活戦略」に対する具体的な政策を提言することを目指します。

GFCIレポートに見る国際金融都市トップ5と東京金融市場の軌跡

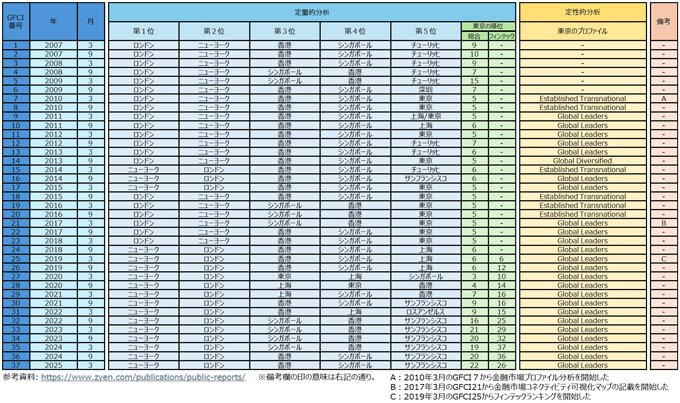

GFCIレポートは、世界の金融都市の競争力を定量的および定性的に評価し、その変遷を時系列で示す重要な指標です(注1)。このレポートの分析に基づき、図2は2007年3月のGFCI 1から2025年3月のGFCI 37に至るまでの定量的および定性的なデータをまとめ世界の金融センター総合ランキングにおける上位5都市の推移、および東京金融市場のプロファイルの変化を可視化しています。

まずGFCIレポートの開始以来、ロンドンとニューヨークは世界の金融センターの頂点を争う2強として一貫してその地位を確立してきました。2007年3月から2013年9月のGFCI 1から14までの初期のGFCIレポートにおいてはロンドンが1位を占める期間が圧倒的に長く、ニューヨークが2位に続く構図が定着していました。ロンドンは欧州時間における国際金融取引の中心的役割、多様な金融サービス、そして歴史的に確立された国際的なネットワークを強みとしていました。

しかし、2014年3月のGFCI15以降ではニューヨークが1位となる頻度が増加し、両都市が交互に1位と2位を入れ替える、より拮抗した状態へと変化しました。この変化の背景には、リーマンショック以降の米国経済の持続的な成長、シリコンバレーを中心としたテクノロジー産業の発展と金融との融合から生まれたフィンテック、そして2016年6月23日に国民投票で決定し2020年1月31日に実施されたブレグジットがロンドンの国際的な魅力に与えた影響などが考えられます。

両都市は、GFCIの定性的プロファイル分析においても継続的に「Global Leaders」に分類されており、金融ビジネスの事業環境、金融ビジネスの人的資本、金融市場のインフラ、金融セクターの発展性そして金融市場の評判の定量的分析ファクタの全てにおいて極めて高い水準を維持しています。

次に3位以下の順位に目を向けると、ロンドンとニューヨークの牙城を崩すべく台頭してきたアジアの主要金融センターと、欧州のハブ都市が激しく競い合ってきた歴史が浮かび上がります。アジアでは、香港とシンガポールがGFCIの初回から現在に至るまで、ほぼ一貫して上位5位以内に名を連ね、アジアを代表する国際金融センターとしての地位を確立しています。両都市は、有利な地理的条件、自由な経済体制、低い税率、高度な金融市場インフラを共通の強みとして評価されてきました。

香港は初期のGFCIで3位の座を安定的に維持する傾向が見られましたが、2020年3月のGFCI 27で東京に3位の座を譲り、以降はシンガポールや上海と3位以下の順位を争うことが多くなっています。近年は、中国本土の政治情勢や地政学リスクが、香港の国際的な評価に影響を与えている可能性があります。

一方、シンガポールはGFCIの初期から4位もしくは5位に位置することが多かったのですが、近年ではその存在感をさらに増しています。特に、香港の変動要因が顕在化する中でシンガポールは安定した政治、多様な人材、積極的なフィンテック推進などの施策により、国際的な金融ハブとしての地位を強化しています。2025年3月のGFCI 37でも3位に位置しており、アジアにおける安定した上位プレイヤーとしての地位を確立しています。

欧州では、2007年3月のGFCI 1から2014年3月のGFCI 15までスイスのチューリッヒが頻繁に5位にランクインしていました。これはスイスがプライベートバンキングや資産運用において世界的な専門性と高い評判を誇るためと考えられ、政治的・経済的安定性も強みとして評価されていました。しかし2014年9月のGFCI 16以降は上位5位圏外となっています。

中国経済の急速な発展に伴い、上海が2010年代に入りGFCIランキングの上位に食い込んできました。2011年3月のGFCI 9で初めて5位に浮上し、その後2018年9月のGFCI24から2021年3月のGFCI29まで3位から5位までの常連となっていました。これは、急激に経済発展する中国市場の巨大さ、国家的な金融改革の推進、そして金融イノベーションへの積極的な投資が背景にあると考えられます。

最後に東京のGFCIランキング推移は非常に特徴的です。2007年3月のGFCI 1から2009年9月のGFCI 6まではトップ5圏外でしたが、2010年3月のGFCI 7で初めて5位に浮上しました。その後はトップ5圏内にランクインすることが多くなり、2020年3月のGFCI 27では史上最高の3位にまで躍進しています。しかし2021年3月のGFCI 29以降は順位を大きく落とし2022年9月のGFCI 32で16位、そして2025年3月のGFCI 37では22位と急激な低下を経験しています。この大幅な順位下落は東京が直面する国際競争の厳しさ、そして金融ビジネスの事業環境、金融ビジネスの人的資本、金融市場のインフラ、金融セクターの発展性そして金融市場の評判といったGFCIの評価要因における相対的な魅力の低下を強く示唆しています。

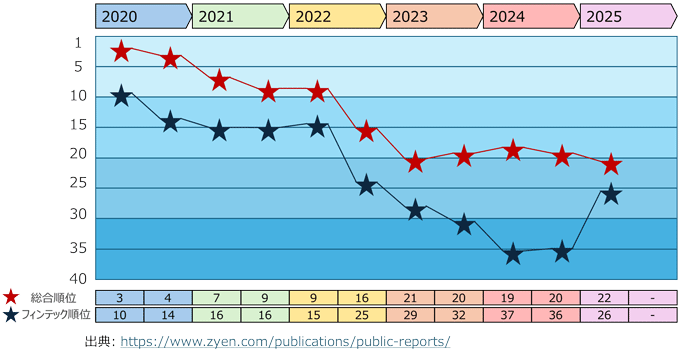

また東京市場のフィンテック分野における順位は、2019年3月のGFCI 25で6位に位置付けられました。その後、2020年3月のGFCI 27には10位へと一時的に順位を下げたものの、この時期は東京の総合ランキングが史上最高の3位に達した時期と重なっています。しかし2020年9月のGFCI 28以降、フィンテック順位は低下傾向をたどり、2024年3月のGFCI 35には37位まで大きく下落しました。最新の2025年3月のGFCI 37では26位に回復しているものの、フィンテック分野における国際競争の激化と、東京の相対的な立ち位置の変動を示唆しています(注1)。

グローバルフィナンシャルセンターインデックス(GFCI)で東京金融市場が22位に陥落

Z/YENがGFCIの公表を開始した2007年3月。その半年後、同年9月に私はRIETIのコラムで「グローバル化の時代における日本の金融市場戦略」(注2)を公表しました。そこでは、国際金融市場の変遷と東京の地位を考察し、「グローバル知識集積型金融市場+α」への変革の必要性を提言しました。

それから17年が経過した今、繰り返しになりますがZ/YENが発表した最新のGFCI37では、東京金融市場は22位へと急激な順位下落を経験しています。わずか数年前まで、ニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポールとともに、東京が10年以上にわたりトップ5グループを形成していたことを鑑みると、GDP世界第4位という経済大国である日本の首都・東京の金融市場が、なぜこれほどまでにその座から陥落し、約15もの国際金融市場のさらに下のランキングまで下落したのか。この事実は極めて深刻な変化であると言わざるを得ません。(図3参照)

かつてアジアを代表する金融ハブの一角を占めていた東京金融市場が、これほどまでに国際的な競争力を低下させた原因はどこにあるのか。本研究では、この問いに対し多角的な視点から詳細に分析し、「フィンテック革命時代」における日本の金融戦略を再構築する上での課題を分析していきます。

2020年時点では、東京はニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポールと並び、世界のトップグループを構成する国際金融市場として、3位と4位という高順位を維持していました。 しかし、この優位性は短期間で失われました。翌2021年にはサンフランシスコやロサンゼルスといった米国西海岸の都市、そして北京に順位を抜かれ、9位へと後退。 さらに2022年以降、ワシントンDC、ボストン、シカゴなどの米国都市群、フランクフルト、パリ、ジュネーブといった欧州主要金融都市、そして上海、深圳、ソウルといったアジアの競合都市にも後塵を拝することとなりました。その結果、2023年以降、東京金融市場は約20位前後を推移し、2025年3月に公表されたGFCI37では22位という、かつてからは想像もできないほどの低迷に陥っています。

GFCI37において東京より上位にランクしている市場を見ると、1位から4位まではニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポールというグローバルな金融市場が不動の地位を占めています。これに続き、5位から7位にはサンフランシスコ、シカゴ、ロサンゼルスといった米国西海岸・中西部の都市が位置し、8位から10位には上海、深圳、ソウルといったアジアの主要都市が並びます。11位以降はフランクフルト、ドバイ、ワシントンDC、ダブリン、ジュネーブ、ルクセンブルク、パリ、アムステルダム、ボストン、北京、チューリッヒが続き、その後に22位の東京が位置している状況です。後続にはトロント、釜山、ジャージーが続いています。

加えて、GFCI37のレポート内で公表されているフィンテックのランキングにおいても、東京市場は26位という厳しい評価を受けています。これは、今日の金融市場におけるテクノロジーの重要性を考慮すれば、東京がこの分野で大きく出遅れていることを明確に示唆しています。フィンテックランキングで東京より上位に位置する金融市場には、総合ランキングで東京を上回る都市に加え、釜山、広州、成都、青島、ベルリン、トロント、モントリオール、シドニーといった、近年急速にテクノロジー投資を進める都市が名を連ねています。

グローバルレベルでフィンテック革命をもたらした通信とWeb環境の進化

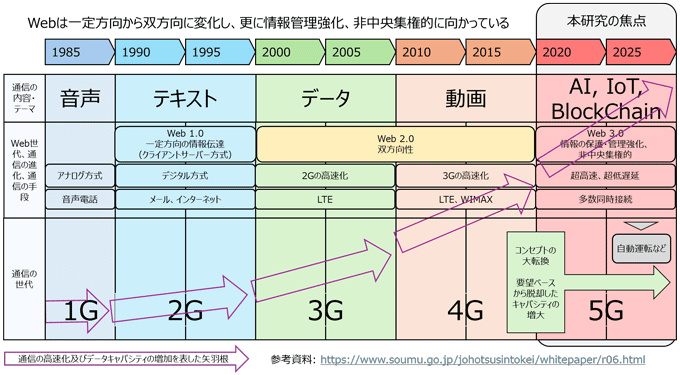

2020年以降、東京金融市場のランキングが急激に下落した背景には、この時期にIT分野で起きた大きなコンセプトの大転換が深く関わっていると考えられます。(図4参照)

この時期は、従来の通信規格である4Gおよび中央集権的な情報管理を特徴とするWeb 2.0から、超高速・超低遅延・多数同時接続を可能にする5G通信、そして分散型金融(DeFi)の基盤となるブロックチェーン技術によって情報管理が強化され、非中央集権的な特性を持つWeb 3.0へと、デジタル領域におけるコンセプトがグローバルレベルで大きく変化した時代と重なります。

特に5Gの登場は、単なるスマートフォンの高速インターネット利用にとどまらず、社会インフラとしての根本的な役割変革を意味します。5Gは、自動運転、スマートファクトリー、スマートシティ、遠隔医療、VR/AR(仮想現実・拡張現実)、高精細動画配信といった、従来の通信環境では実現が困難であった革新的な産業やサービスの創出を可能にする基盤技術です。このような技術的進歩は、金融分野においても、フィンテックのさらなる進化、デジタル資産の流通、データに基づいた新たな金融サービスの開発など、多岐にわたるイノベーションを促しています。(注3,注4,注5,注6,注7)

東京金融市場がこのデジタル変革の波に十分に乗れていないことが、GFCIランキングの下落の大きな要因となっている可能性があります。世界の主要金融都市が、これらの先端技術を積極的に取り入れ、金融サービスのデジタル化や新たなエコシステムの構築に注力する中で、東京はそうした動きへの対応が遅れているのかもしれません。国際金融都市としての地位を再構築するためには、単なる既存市場の維持だけでなく、このグローバルなデジタル変革の潮流を捉え、5GやWeb 3.0がもたらす新たな金融サービスやビジネスモデルを積極的に取り込む戦略が不可欠です。

国際金融市場の類型学的考察と今後の研究課題

ここまで、東京金融市場がGFCIランキングにおいて急激な下落を経験している現状と、その背景にあるデジタル技術の劇的な進化について論じてきました。この変化の深層をさらに掘り下げるため、ここで改めて、私が2007年9月にRIETIのコラム「グローバル化の時代における日本の金融市場戦略」(注2)で提唱した国際金融市場の類型を振り返っておきたいと思います。そのコラムでは、各市場の歴史的背景と現代における役割に基づき、国際金融市場を大きく下記の3つの類型に分類しました。

自国経済興隆型金融市場:第一に挙げられるのは、自国経済興隆型金融市場です。この類型は、近代から現代にかけての経済発展において繰り返し見られる市場形成のパターンであり、製造業の発展を基盤とします。それに伴う貿易、運輸、通信、サービスといった関連産業の成長が、金融サービスへの需要を相乗的に高め、結果として金融市場が拡大するのです。かつての東京や現在のニューヨークの金融市場は、まさにこの類型に属します。

外国資本誘導型金融市場:第二の類型は、外国資本誘導型金融市場です。これは近年シンガポールが示すように、国土が狭く天然資源に乏しい国家が、国家戦略として意図的に構築した金融市場を指します。法律、税制、建物、情報ネットワークといったソフト面からハード面までの社会インフラを整備することで、外国資本を積極的に誘致し、金融ハブとしての地位を確立するものです。近年のドバイもこの類型に分類されます。

グローバル知識集積型金融市場:第三の類型として、グローバル知識集積型金融市場が挙げられます。この典型例は英国のロンドンです。ロンドンは産業革命期に自国経済の興隆を背景に発展したため、当初は自国経済興隆型金融市場として形成されました。しかし、その後、外国人投資家に対して寛容な姿勢を維持した結果、英国の製造業が衰退した後も、グローバルな知識と資本が集積する市場へと変貌を遂げました。その結果、ロンドンは欧州通貨統合時のユーロへの英ポンド不参加や、欧州連合からの英国の離脱を経ても、いまだにトップ4に位置する国際金融市場のリーダーの地位を維持しています。

今後の研究課題と連載の展望

これらの類型を踏まえることで、東京金融市場が「自国経済興隆型」としての強みに依存し続けてきた結果、グローバルな知識や資本の集積、そして新たなデジタル潮流への対応が遅れた可能性が見えてきます。本研究は東京金融市場が直面する課題を多角的に掘り下げていきます。次号以降、まずはGFCIランキングの定量的・定性的分析の詳細を分析し、東京の具体的な弱みを特定します。

その上で、東京より上位に位置する世界の主要金融都市群(トップ4、中堅、そして成長著しい新興ハブなど)を、それぞれの特徴や強み、そして採用する戦略に着目して考察していきます。例えば、サンフランシスコやソウルのようなフィンテック先進都市、フランクフルトやパリといった欧州の主要都市、さらには上海や深圳といったアジアの競合都市が、GFCIの評価項目においてどのような優位性を持っているのかを具体的に検証します。さらに、国際金融市場で活躍するグローバルフィンテック企業のビジネスモデルや成長戦略を分析し、彼らが特定の都市に拠点を置く理由を探ります。

そして、これまでの都市や企業の分析を統合し、東京金融市場が他の上位20市場に対し、なぜ国際競争力を失ったのか、また、グローバルフィンテック企業が東京で十分に活動できていない要因はどこにあるのかを客観的に比較分析します。最終回では、これらの綿密な分析に基づき、東京金融市場が持続可能な国際金融センターとして再浮上し、日本経済に貢献するための、具体的かつ実践的な政策提言を提示する予定です。

次回はGFCIレポートが提供する定量的分析と定性的分析の信頼性を報告します。