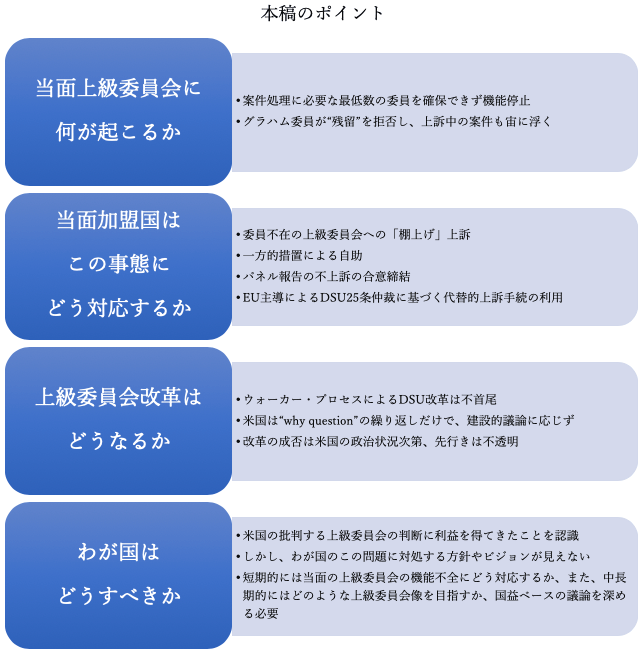

「12.11」—しばらく前から、この日に何が起こるか、世界の通商法・政策に携わる専門家は息を詰めて事態の推移を眺めていたが、静かにその日は訪れた。その前日にグラハム(Thomas Graham)、バティア(Ujal Singh Bhatia)両委員の任期が満了し、ついにこの日をもって、上級委員会は個別案件の審理を担当する部会を構成できる最低数(3名)を確保できなくなった。米国は、上級委員会が協定上与えられた権限を超えた手続的裁量の行使と協定解釈を繰り返すことで加盟国の協定上の権利を侵害していると批判し(いわゆる「行き過ぎ(overreach)」批判(注1))、2017年夏以降上級委員会の欠員指名を阻止し始めてからここまで2年半、とうとう上級委員会は機能停止に陥った(注2)。

上級委員会の現在と今後

当初、「12.11」以降も上記の2名が上級委員会検討手続第15節(いわゆる"Rule 15")に従い、残る案件の審理を当面継続することが期待されており、少なくともこの時点で上訴中の案件についてはこれで処理できると思われていた。しかし、9月末にグラハム委員が審理継続については上級委員会改革の進捗をその条件とすることを示唆し、11月になると、上級委員を補佐する上級委員会事務局のズドーツ(Werner Zdouc)局長(注3)の解任も要求したことが明らかになった(注4)。グラハム委員の批判は、要するに、WTO法体系の一貫した解釈と運用にこだわる官僚機構に上級委員がコントロールされた結果「行き過ぎ」が起きており、その首魁であり、2006年から長期にわたり局長職を務めるズドーツ氏の影響力排除が問題解決に不可欠ということのようだ(注5)。

これに対して、ズドーツ事務局長の出身母体であるEUは上級委員会事務局を支持し、また、中国も12月10日の一般理事会で上級委員会事務局に対する全幅の信頼を表明している(注6)。この問題については、残りの上級委員も解任に同意したと報じられるや否や、本人たちから報道は事実無根と抗議する書簡が公開されるなど(注7)混迷を極めており、直ちに解決する見込みはない。よって、現時点ではグラハム委員の審理継続は絶望的となり、上訴中の案件が宙に浮く結果となった。このことを下記の表で確認してほしい。

| 事件名 | 事件番号 | 申立国 | 上訴日* | 現状と12月11日 以降の見込み |

|---|---|---|---|---|

| 豪州・タバコ簡易包装 | DS435,441, 458,467** | ホンジュラス ドミニカ共和国 キューバ インドネシア |

2018.7.19 | 報告書配布可能 (時期未定) |

| 米国・上質紙相殺関税 | DS505 | カナダ | 2018.8.23 | 2020.2.6報告書 配布予定(注8) |

| ロシア・鉄道機材 | DS499 | ウクライナ | 2018.8.27 | 2020.2.4報告書 配布予定(注9) |

| EU・エネルギー政策措置 | DS476 | ロシア | 2018.9.21 | |

| コロンビア・繊維製品 (履行確認) |

DS461 | パナマ | 2018.11.20 | |

| インド・鉄鋼輸入制限 | DS518 | 日本 | 2018.12.14 | |

| タイ・タバコ(履行確認) | DS371 | フィリピン | 2019.1.9 | |

| 米国・鋼管類相殺関税 | DS523 | トルコ | 2019.1.25 | |

| 米国・針葉樹材に関する ダンピング計算手法 |

DS534 | カナダ | 2019.6.4 | |

| 米国・再生可能エネルギー | DS510 | インド | 2019.8.15 | |

| タイ・タバコ (第2回履行確認) |

DS371 | フィリピン | 2019.9.9 | |

| インド・輸出関連措置 | DS541 | 米国 | 2019.11.19 | |

| EC・大型民間航空機 (第2回履行確認) |

DS316 | 米国 | 2019.12.6 | |

| 米国・炭素鋼相殺関税 (履行確認) |

DS436 | インド | 2019.12.18 | Rule 15による 継続審理の対象外 |

| *=複数国上訴の場合、最も早い日付 | ||||

| **=DS458(キューバ)、467(インドネシア)は上訴なし | ||||

この表にあるように、実質14件(うち豪州・タバコ簡易包装事件は2件が審理併合されており、正確には15件)あった上訴案件のうち、すでに口頭聴聞が終わっている豪州・タバコ簡易包装事件(DS435, 441)、米国・上質紙相殺関税事件(DS505)、およびロシア・鉄道機材事件(DS499)の3件(表中赤字、上記の理由で正確には4件)は3月までに報告書を配布する予定だが(注10)、それ以外は結審の見込みはない。この事態を受けて、12月10日にモロッコ・熱延鋼板ダンピング防止(AD)税事件(DS513)の当事国が上訴を取り下げ、パネル報告書(モロッコ敗訴)の採択で合意した。

今後何が起きるか

上級委員会の機能を停止した今後起き得る事態は何か。最も可能性が高いのは、「12.11」以降の上訴案件は宙に浮いたまま堆積することだ。つまり、判断に不満を持つ側が紛争解決了解(DSU)16条4項に従って上訴する権利は依然残っているが、一度上訴されてしまうと、上訴を審理する上級委員が存在しない。よって、事案は「棚上げ」されたままずっと放置される。実質的にはGATT時代と同様に、判断に不満を持つ側がパネル報告書の採択を「ブロック」できる状態になる。

すでに米国は、米国・炭素鋼相殺関税事件(DS436)の履行確認パネル報告を12月18日に上訴した(上記表の末尾を参照)。特に本件は履行確認手続なので、パネルで敗訴が確定してしまえば、申立国のインドは履行期間を経ることなく直ちに対抗措置を発動できるため、米国には上訴しない選択肢はない。米国が先陣を切ったことで、明らかにWTO体制にとって望ましくないこの「棚上げ」上訴の選択肢を取るハードルは、他の加盟国にとって下がったと言える。

第二の可能性が、パネル報告を上訴せずに、最終的な判断として受け入れる合意の締結だ。この場合、パネル報告書がそのまま紛争解決機関(DSB)で採択され、後はDSU21条、22条に従って履行手続が進行することになる。こうした合意は実際にインドネシア・鉄鋼製品事件(DS496)においてベトナム・インドネシア両当事国間で締結されており、同事件の履行確認パネル報告書が配布された時点で上級委員が上訴審理を行うに足る人数に満たない場合、両国はパネルの判断を最終のものとして受け入れることとされている(注11)。

もっとも、被申立国は仮に勝訴(違反なし)のパネル判断を申立国に「棚上げ」上訴されても何ら影響はなく、逆に敗訴のパネル判断を自ら「棚上げ」上訴することで、違反措置の是正や撤廃などパネル判断の履行を免れることから、そもそも被申立国は事前に不上訴に同意する動機に乏しい(注12)。もちろんパネルの中間報告以降、結果が見えた後では、合意はいっそう困難だろう。越・尼合意も履行確認パネル判断の不上訴合意であって、当初手続に関する合意ではない。また、問題の措置の撤廃の直前に合意されたものであって、ほぼ履行確認パネルに至る見込みはないことが明白な段階での合意だった(注13)。

上級委員会が機能しないとすれば、そもそも通商紛争の解決のためにWTO手続に訴えるインセンティブは低下する。WTO手続が自国の通商利益を実現できない時、一方的な関税引き上げや輸入制限に訴えることは、昨今の米中関係を見れば明らかだ。そうなると、第三の可能性として、米中ほど大規模ではないにしても、個別紛争の解決のための「小さな貿易戦争(mini trade war)」(米下院通商小委員会所属のマーフィー(Stephanie Murphy)議員(民主党))が頻発するかもしれない(注14)。「棚上げ」上訴が可能であれば今後各加盟国は保護主義的措置の導入に躊躇がなくなるものと予想されるが、これに対抗する一方的措置に訴えることにも、やはりこれを裁く上級委員会が機能しない以上、躊躇しない加盟国が増えるだろう。特に米、中、EUのような大国にとっては、こうした対応は有効な手段となる(注15)。

今後の事態はこれらのいずれかに収束するわけではなく、個別の紛争の事情次第でいずれも起こり得る。ただ、不上訴合意以外の2つのオプションはWTO体制による法の支配を著しく損なうものであって、しかも不上訴合意に比較して選択される可能性は高い。

「法の支配」を維持するEUの試み

EUは来る上級委員会の機能停止を見越して上訴に代替する手続の可能性を模索し、7月にDSU25条による上訴代用の暫定手続についてカナダと合意した(注16)。DSU 25条手続は特に用途、目的を定めない汎用性の高い仲裁手続で、これまでは米国・著作権法110条事件(DS160)で金銭賠償額の算定に使われた事例があるのみだ(注17)。

EUの暫定手続案は、このDSU25条手続の下で同17条に従った上訴手続を上級委員会事務局による支援も含めて忠実に再現し、仲裁人も事務局長の指名によって元上級委員から指名する。EUは同様の手続の導入について、10月にノルウェーとも合意した(注18)。さらに中国はこれを複数国間協定化する構想を示唆したと報道されている(注19)。

この手続については、現行の上級委員会の在り方に極めて批判的なヒルマン元上級委員が、上級委員会手続の欠点が温存される「悪手(bad)」だと批判しており(注20)、少なくとも米国がこれに乗ってくる可能性は皆無だろう。しかしEUは欧州議会・理事会規則654/2014(注21)を改正し、EUが提起したWTO紛争において、上記の暫定手続に合意せず「棚上げ」上訴を行った被申立国に対しては、即時に対抗措置を取る方針を明らかにした(注22)。EUの対応策もまたWTO協定、特にDSU 23条が禁止する一方的措置であることには疑いはないが、こうした力によってしか法の支配が維持できない現状は、いかにも逆説的だ。いずれにしても、当面の打開策として、この試みがどこまで支持を集めるかが注目される。

もっとも、実現にはリソースの面での課題が残されている。人材面では、上級委員経験者は一期のメンバーを中心にすでに他界しているか(注23)、あるいは80歳を超える高齢のメンバーが多い。米国のグラハム、ヒルマン両氏はもちろん、さまざまな個人的事情や政治的考慮から仲裁人指名を受けない元委員もいるだろう。また上級委員会事務局の支援についても、上級委員会自体が機能を停止しており、さらに米国の強い要求で上級委員会運営予算が大幅に縮減されている以上、実務的な補佐にあたる事務局法務官にはWTO事務局内での人事異動や解雇の可能性が指摘されている(注24)。仲裁人の人件費等経費負担や財源についても、EUとカナダ、ノルウェーの合意文書からは明らかではない。

ウォーカー・プロセスの頓挫と上級委員会改革の行方

他方、上級委員会改革のほうは、2019年1月からウォーカー(David Walker)ニュージーランド大使を調整役(Facilitator)に立てて一連の非公式会合(いわゆるウォーカー・プロセス)が開催され、この試みが10月に一般理事会決議案(ウォーカー原則)(注25)に結実した。ウォーカー大使はこのプロセスにおける議論や諸提案の収束点(points of convergence)をこの決議案に反映させたと説明している(注26)。

その概要は以下の通りとなっている。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 90日期限 | 期限厳守を原則とし、当事国の合意により延長可能 |

| Rule 15 | 委員任期満了180日前に後任の選任を自動開始/任期満了60日前以後の新規案件着手を禁止/在任中に担当した案件は任期満了後も継続審理可 |

| 国内法の解釈 | 事実問題として上訴に服さない/上級委員会の新規の審査に服さない/当事国はDSU 11条の下での事実判断を覆す試みを自制 |

| 勧告的意見 | 上訴された論点につき、DSU3条4項に従って、DSBの勧告を支援し、紛争を解決するのに必要な範囲でのみ判断 |

| 先例拘束性 | 上級委員会の判断に先例性はないが、解釈の一貫性・予見可能性は重要/パネル・上級委員会は、目下の案件に関連するかぎり過去の報告書を考慮 |

| 権限踰越 ("overreach") |

DSU3条2項および同19条2項に従い、パネル・上級委員会は協定上の権利・義務の増減は不可/AD協定の場合は同17条6項(ii)に従い解釈 |

| DSB・上級委員会の対話 | 両者の対話の場を設定/上級委員会の独立性維持のため、係争中の案件および個別委員に関する議論が行われないように基本原則を策定 |

米国はこのプロセスにおいて、まったく提案や対案を出すことなく、「なぜ上級委員会は明晰なDSUの文言からかくも逸脱しているのか?」(いわゆる"why question")を問い続け、この根本的な問題に加盟国が真摯に取り組まないかぎり上級委員の欠員指名に同意しない、と主張してきた(注27)。こうした姿勢は司法化された上訴手続の維持を志向するEUや中国からは、強く批判されている(注28)。ケイトー研究所のレスター(Simon Lester)は、解決策を示さない米国の態度は善意とは言えない一方、USTR内でもWTO紛争解決手続の将来像について意見が集約できないことが米国の不明確な態度の原因であることを指摘する(注29)。

「12.11」を迎えて、こうしたトランプ政権の姿勢に対しては、政権の支持基盤となる米国財界・保守勢力の一部からも、ウォーカー原則の実施を軸に、積極的に上級委員会改革への米国の関与を求める声が上がり始めた。例えば保守系非営利団体Americans for Prosperity(保守勢力のパトロンであるコーク一族とつながりが深い)を含む30以上の保守・経済団体が、米国のビジネスに確実性を与える多国間貿易制度への支持を示すべく、トランプ政権に積極的に上級委員会改革に取り組むよう働きかける書簡を送付し(注30)、また米国商工会議所もWTO紛争解決手続が米国企業にもたらす恩恵とその再生を訴えている(注31)。議会に目を向けると、下院歳入委員会がWTO支持を表明する決議を採択したが、上級委員会問題に対する政権のスタンスを超党派で支持する一方、上級委員会改革に積極的に取り組まない姿勢を批判する声が、民主党を中心に委員会内にも聞かれる(注32)。

今後の1つの目処は、まずは2020年6月のカザフスタンでの第12回閣僚会議であることは衆目の一致するところだが、漁業補助金、デジタル貿易、農業といった分野での成果も求められ、いずれも交渉の難航が予想されるところ、半年の短期間での上級委員会改革の成果達成は楽観できない。また、この問題は、結局のところトランプ政権の対WTO戦略に左右される。当面現政権のスタンスを変える要素はなく、逆に対立するEUも政権交代による米国の変化を期待していることから、2020年秋の大統領選まで事態は動かないと見る(注33)。

他方、ワシントンの識者からは、DSU25条仲裁であれ、不上訴合意であれ、こうした代替策が「ニュー・ノーマル(new normal)」になってしまうことで、米国の交渉力は低下し、上級委員会改革のモメンタムは失われる可能性が指摘されている(注34)。元上級委員のヒルマンは、特にEUの暫定上訴手続案についてその懸念があることを指摘する(注35)。

上級委員会の司法積極主義に恩恵を受けるわが国

さて、この事態を受けて、わが国はこれにどう臨むべきであろうか。基本的に筆者は、当然米国の関与は前提としながら、他方でEUを中心に上級委員会の司法的性格と独立性の維持を目指すグループともより積極的に連携すべきだと常々考えている。その理由は、わが国がWTO紛争解決手続に多大な恩恵を受けてきたためであり、それゆえ、ルール志向の多国間通商体制の維持がわが国の国益に適うからだ。世界第二の経済大国として「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の称号をほしいままにし、米国、EEC(当時)、カナダと共に「四極(Quad)」として通商交渉をリードした頃と比較し、残念ながら、あらゆる点で通商国家としてのわが国の影響力が相対的に低下したことは否めない。こうした状況下においては、力の支配ではなく、法の支配に頼ることが、わが国にはいっそう重要になる。

このことを示すために、以下の数字を参照されたい。

| 資格 | 件数 | パネル(上級委員会)報告 | 勝訴* |

|---|---|---|---|

| 申立国 | 26 | 19 (14) | 18 (13) |

うち履行確認手続に至った事案 |

1 | 1 (1) | 1 (1) |

| 被申立国 | 16 | 6 (4) | 1 (0) |

うち履行確認手続に至った事案 |

1 | 1 (0) | 0 (0) |

| *=わが国の請求が一点でも認められた案件、の意。 | |||

このように従来は申立案件より被申立案件の方がかなり少なく、少なくとも具体的にパネルの判断に至った案件で言えば、後者は前者の3分の1に過ぎない。しかも、申立国案件ではほとんどの案件でわが国のいずれかの主張・請求が認容されている。むろん保護主義的な通商政策を回避するわが国の模範的な態度の結果であるとは言え、わが国がいかにこの制度に恩恵を受けてきたかが、この数字に現れている。

さらに重要な点は、わが国は上級委員会の「行き過ぎ」からも大いに恩恵を受けてきた、ということだ。2000年代初頭、わが国は多くの対米WTO紛争を抱えていた。当時のブッシュ大統領1期目の大統領選は、トランプ大統領の1期目と同じく、鉄鋼産業の衰退に悩む中西部の「ラストベルト」での激戦を制しての勝利であり、鉄鋼産業の保護は選挙公約であった。よって、米国は2000年前後に多くの保護主義的な貿易救済措置の発動や通商立法を行った。日本やEUを中心に米国の貿易相手国はこれを次々とWTOに提訴し、勝訴したが、これらの案件は今の「行き過ぎ」批判の基礎をなす案件ばかりだ。すなわち日本は、上級委員会の積極的に問題解決に臨む姿勢が生み出す協定解釈、そして実質的な先例拘束性によるこうした解釈の踏襲によって、米国の保護主義を封じ込めることに成功してきた。その成果は、ほぼ全ての案件において法令や措置の撤廃に結び付いている。

| 事件名 | 事件 番号 |

配布日 | 結果 | 「行き過ぎ」批判に関連する判断 |

|---|---|---|---|---|

| 米国・ゼロイング及びサンセット見直し | 322 | 2007.1.9 | 規則改正 | 当初調査、税額の定期見直し、課税のサンセット見直しのいずれにおいても、ダンピングマージンの計算手法としては、ゼロイングを使用できない。 |

| 米国・鉄鋼セーフガード | 249 | 2003.11.10 | 措置の 即時撤廃 |

|

| 米国・バード修正条項 | 217 | 2003.1.16 | 法令撤廃 | AD税、相殺関税の税収を調査開始申請を行った国内産業に分配することは、認められない。 |

| 米国・熱延鋼板AD税 | 184 | 2001.7.24 | 措置の 部分修正 |

輸入増加と損害の因果関係分析では、輸入増加と他の要因の寄与の分離・峻別が求められる(不帰責分析)。 |

| 米国・1916年法 | 162 | 2000.8.28 | 法令撤廃 | ダンピングに懲罰的賠償や刑事罰を用いて対抗することは認められない。 |

仮にWTO上級委員会の判断がなかったとすれば、ドーハラウンドのルール交渉が難航している事実から明白なように、こうした成果は交渉によっては到底得られなかったであろう。この時期の一連の米国鉄鋼保護主義関連案件のうち、唯一敗訴した米国・耐蝕表面処理鋼板事件(DS244)を見れば、このことは明らかである。わが国が本件で狙った米国のAD税のサンセット見直しに関する国内規則の抜本的改正は、今日まで達成されていない。また、上級委員会の消極的姿勢に苦杯を舐めたのが、2019年4月の韓国・放射性核種事件(DS495)だ。この事件においては、上級委員会が米国の「行き過ぎ」批判を背景に、韓国の食品安全上の規制裁量を尊重したため、わが国にとっては厳しい判断になったことは記憶に新しい(注36)。

加えて、先に個別通商紛争の解決のための「小さな貿易戦争」に触れたが、もし上級委員会を含むWTO紛争解決手続の実効的な機能によらずして通商紛争を解決しようとすれば、米国相手にこうした「小さな貿易戦争」を頻繁に仕掛ける必要が生じたであろう。ともすれば対米追従にも陥りがちなわが国がこうした挑戦的な戦略を再々積極的に取り得たかと言えば、おそらく困難であったことは容易に想像がつく。DSU3条10項がいみじくも「…紛争解決手続の利用についての要請は、対立的な行為として意図され又はそのような行為とみなされるべきでない」と規定しているように、WTO手続が通商紛争を非政治化し、かかる紛争が専門家どうしの"business as usual"になり得たことから、わが国は躊躇なく対米WTO紛争に踏み出すことができたのではないだろうか。

求められるわが国のビジョンと貢献

では実際のところ、わが国のこれまでの対応はどうだろうか。わが国は米国の「行き過ぎ」批判に明確に与することはないが、他方でEUの上級委員会の独立性・自律性強化を目指す提案やDSU25条仲裁による代替的上訴手続案も、必ずしも明確に支持していない。わが国としては、司法観が対立する 米・EUの誠実な仲介者たらんと考えたのであろう。

そのことが最も如実に現れているのが、2019年4月の日本・豪州・チリ共同提案(注37)である。この提案は米国の問題提起に理解を示しつつ、基本的に協定改正ではなく、現行協定を確認するにとどまる内容となっている。わが国としては、米国の問題関心に真摯に対応しながらも、司法化された現行制度の維持を基本とするEUの姿勢にも寄り添ったものと言える。ウォーカー原則もこの共同提案にも通じるアプローチであり、わが国提案の知的貢献がうかがい知れる。

この共同提案のほか、この他にもわが国はこのプロセスに貢献してきた。まず、ウォーカー・プロセスの立ち上げには、伊原純一WTO一般理事会議長(在ジュネーブ国際機関代表部大使)がイニシアチブを発揮した。加えて、先のG20大阪会合でわが国は首脳宣言、デジタル・貿易閣僚声明でそれぞれWTO改革にコミットしており、特に後者には「我々は、WTO加盟国によって交渉されたルールと整合的な紛争解決制度の機能に関し、行動が必要であることに同意する」(注38)と明記されている。この一節の取りまとめ、特に米国の了解を得るには、議長国としてのわが国の多大な努力があった(注39)。

しかしこれまでは危機回避のために米・EUの誠実な仲介者であることは重要な役割であったが、危機が現実になってしまったポスト「12.11」の現在、問題は新しい局面に入っており、それに伴ってわが国に求められる役割も変わる。当面この事態が続くことを前提にして、どのような「ニュー・ノーマル」が望ましいのか、その先にどのような上級委員会の在り方を目指すのか、わが国なりのビジョンが求められる。前項に述べたこれまでわが国がWTO紛争解決手続、もっと言えば司法的性格の強い上級委員会の判断から受けてきた恩恵に鑑みれば、その基礎は、どちらかと言えばEUに寄った司法的な上級委員会の維持・発展にあることに疑いはない。

しかしここに来て、いまだわが国のビジョンが見えてこない。まず当面の話で言えば、前述のDSU 25条仲裁の活用については、EUと司法観を共有するカナダ、隣接地域としてEEAでEUとつながるノルウェーが早々と合意締結に至るのは当然のこととして、前述のように今や中国がEU案の複数国協定化を打ち出している。日本も他の主要国同様にこの代替案に真摯な関心を示していると報じられているが(注40)、当面多国間システムの法の支配を崩壊させないため、このEUの試みをより積極的に検討することが必要ではないだろうか。

より長期的かつ巨視的なビジョンについても、日本のスタンスはもうひとつ明確ではない。2019年ゴールデンウィークの外遊において、安倍首相は韓国・放射性核種事件での逆転敗訴を踏まえて「紛争解決が機能するよう改革することが不可欠」と述べ(注41)、本件判断に関する問題意識やDSU改革の必要性につき、米国、EU、カナダの各首脳と認識が一致したと報じられているが(注42)、このコメントには違和感を禁じ得ない。米国は既述のように「行き過ぎ」論により上級委員会の権限踰越を非難する一方、EUは中国、インドと共にむしろ上級委員会の司法的性質や自律性の強化を模索しており、カナダもDSU25条手続の利用を含めてEUと歩調を合わせる。その意味でこれらの国々は完全な同床異夢にあり、安倍首相は彼らと何について合意できたのか、まったく不明だ。

また、5月の河野外相との会談において、ライトハイザー米国通商代表は「このような形で日本が上級委の問題の犠牲になる事態は目にしたくなかった」と声をかけた、という。しかし、ライトハイザー氏は「米国も数々のケースを通じて上級委の問題を痛感してきた」と前置きしている(注43)。この「上級委の問題」こそが上記のようにわが国にとっては救いとなった「行き過ぎ」であって、逆にわが国の「犠牲」(つまり韓国・放射性核種事件での逆転敗訴)は、前述のように米国の批判がもたらした上級委員会の消極的姿勢によるものだ。だとすれば、このように声をかけられて、米国の理解を得た、などと喜ぶとすれば、わが国政府は一体どのような上級委員会像を志向しているのか、理解に苦しまざるを得ない。

そしてより深刻な問題は、わが国は繰り返し提起されている上級委員会選任プロセスの開始を支持していないことだ。この提案(注44)はEU、豪州、カナダ、メキシコ、ブラジル、インドといった先進国、主要新興経済国から、ブルンジ、中央アフリカ、マラウィといった世界最貧国まで幅広い加盟国が共同提案国に名を連ね、今や119カ国がこれを支持する(注45)。主要国で賛同しないのは、米国を除けばわが国のみだ(注46)。そればかりか、韓国・空気圧バルブダンピング事件(DS 504)パネル・上級委員会報告の採択にあたり、米国がパネルの付託事項について定めるDSU6条2項に関する従前からの上級委員会の解釈を「行き過ぎ」として批判するステートメントを、わが国は支持している(注47)。わが国としては、米国の「行き過ぎ」論に根差した主張や一連の行動を支持するのだろうか。もしそうであれば、上級委員会の積極的な解釈で勝ち得たこれまでの先例の積み重ねから得た利益を、米国の批判に従って放棄する覚悟があってのことだろうか。それがわが国の国益にどう適うのだろうか。残念ながら、こうした行動が外形として単なる対米追従にしか映らず、上級委員会問題の行き着く先について日本のビジョンが見えてこないことに一抹の不安を覚える。

繰り返しになるが、筆者個人としては現状の上級委員会の基本的な維持が国益に適うものであって、EUとの連携を強めることが妥当であると考えている。しかし、そればかりが解でない、とする見解が綿密な政策的判断に基づくものであれば、むろんこれを即座に否定するものではない。問題なのは、むしろ一貫したわが国の方針やビジョンとその背後にある政策判断が見えてこないことである。そのためには、例えば以下の点について、国益ベースでの議論をいっそう深化させることを提言し、本稿の結びとしたい。

- 短期的課題として、上級委員会が機能しない当面のリスクをどのように考えるか。特に申立国としての案件を多く抱えるわが国として、「棚上げ」上訴のリスクをどう考えるか。

- その上で、EUのDSU25条仲裁による上訴手続代替の提案に参画することの得失をどのように評価するか。

- 中期的課題として、上級委員会の「行き過ぎ」をわが国としてどう評価するのか。具体的に米国の批判のどの点に同意でき、あるいはできないのか。

- もし米国に同意するなら、従来「行き過ぎ」でわが国がむしろ利益を得てきた事実とどう整合させ、得失をどう考えるか。場合によっては、米国の抵抗が強い判断でわが国に有益なもの(例:ゼロイングの禁止)が先例性を失うことを、受け入れられるか。

- どのような上級委員会像を目指すか。具体的にはEUに与して司法的な上級委員会の維持を目指すか、米国のスタンスに与してより個別紛争の仲裁的な性質を有する上級委員会を志向するか。むろん二択ではなくその中間的な解があっていいが、わが国にとって必須の要素は何か。