世界経済の先行きが不透明である。ここ最近の米ダウ市場や日経株式市場では株価の乱高下が続いている。確かに、イールドカーブが平坦化していることを考えると、アメリカ経済が今まで10年近く続いた景気拡大期を終え、後退期に入ろうとしているのは確かである。それに加えて、米中貿易戦争、英国のEU離脱問題(ブリクジット)、またユーロを揺るがしかねないイタリアの財政問題等々、株価にとってネガティブになる要素は多い。となると、株価のボラティリティ(変動性)は上がり、不確実性が嫌がられ、株が売られる。同時に安全資産である国債が買われ、国債価格は上昇し、金利は下がるという傾向が続くであろう。

では、10年前のようなアメリカ発の世界金融危機は起こるのであろうか? 筆者は、金融不安が起こるとしても、それは米国や他の先進国から起こるのではなく、新興市場経済をはじめとする発展途上国から起こる可能性が高いと考える。

それを理解するにはまず、発展途上国、特に新興市場国家と金融自由化の関わりを考えて見る必要がある。

まず、金融自由化とは国内の金融市場を開放し海外投資家が国内に対して投資しやすくしたり、国内の人が国外に対して投資しやすくしたりするという政策である。1944年から続いたブレトンウッズ体制(金とドルを軸にした為替固定制度からなる国際金融制度)下では国家間の金融取引は原則禁止であった。それが1973年のブレトンウッズ体制の崩壊で、より豊富な金融商品を提供すべく、まずは先進国の間(特にアメリカ)から金融自由化が始まった。そして1970年代後半以降、一部の発展途上国の間でも金融の自由化が行われるようになった。金融自由化は、経済成長のために必要な貯蓄をうまく賄えない発展途上国にとって海外から資本を調達できることを意味した。

そして、発展途上国の間では、1970年代後半にラテン・アメリカ諸国で、1990年代前半に東アジア諸国の間で積極的な金融自由化がなされ、自由化がもたらす積極的な投資を通して経済発展を目指した。しかし、この2つの金融自由化政策は、ともに、自由化を推進した国々がことごとく通貨危機を経験するという形で終わった。ラテン・アメリカ諸国は1982年に債務危機を経験し、東アジア諸国は1997-98年に金融危機を経験した。

2つの金融危機では、危機を被った国が国際通貨基金(IMF)から緊急融資を受けるという形で収束したが、IMFの緊急融資はいろいろな形で問題を露呈し、特にアジア危機の際に問題になった。1つには、IMFが危機国それぞれの経済事情をあまり理解せず、どの危機国に対しても似たような処方箋を書いて対処しようとしたため、緊急支援がかえって経済状況を悪化させたと批判を受けた。例えば、アジア危機では、政府部門の累積債務が1980年代のラテン・アメリカ諸国ほどひどいものではなかったにもかかわらず、IMFはラテン・アメリカの危機国に対する処方箋をそのままインドネシアや韓国といったアジア危機国に処方し、緊急融資の条件(コンディショナリティー)に極端な緊縮財政を含ませた。よって、コンディショナリティーを飲み込んだ国々は緊急融資をうけると同時に厳しい不況を経験した(そのため韓国ではアジア危機のことを『IMF危機』と呼ぶ)。しかも、コンディショナリティーは、IMFで発言力の強い米国を始めとする西側の国々や国際的な金融機関の意図が反映されやすく、それに合意することは米国や西側諸国に対して降伏するかのように思われるようになった。

よって、IMFから緊急融資を受けること自体が『汚点(“IMFスティグマ”)』であると思われるようになり、2000年代にはIMFの評判が発展途上国の間でことごとく悪化した。

そのため、発展途上国、特に新興市場国家は、万が一の金融危機に対する保険をIMFの緊急融資に求めるのではなく、外貨準備保有を増やすことで自前の保険を用意した方が良いと考えるようになった。自前で保険を用意すれば、IMFや米国と面倒なコンディショナリティーについての交渉を行う必要がなく、他国に縛られることなく臨機応変に危機に対応できると考えたのである。その考え方が特に鮮明であったのが中国である。中国は、香港がアジア危機の際に厳しい攻撃的な投機を受けたにもかかわらず、外貨準備を潤沢に持っていたためにドル・ペグを堅持することができたのを目の当たりにした。中国は、近い将来に金融自由化は避けられず、それにより金融危機を経験するかもしれない、その危機に打ち克つには大量な外貨準備を保有することが必要だと判断した。

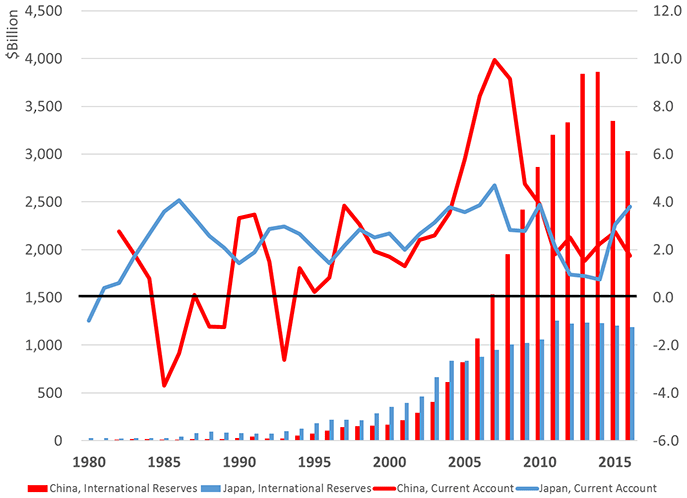

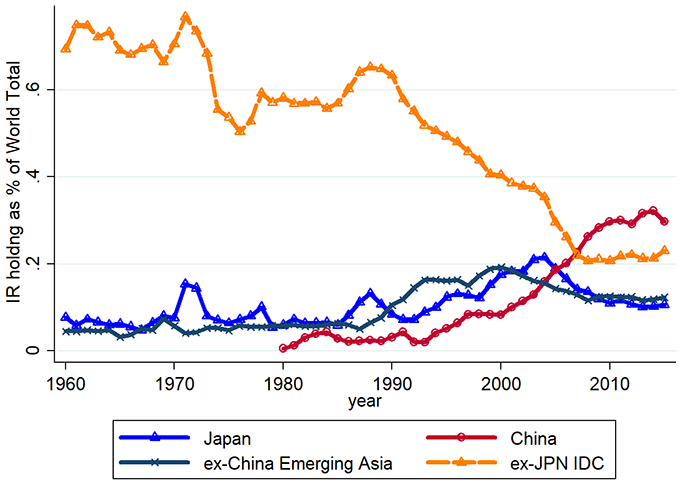

図1にあるように、アジア危機以降中国の外貨準備高は激増し、2015年の時点では一時4兆ドル近くにもなった。それ以降多少減少したものの、現在約3兆ドルもの外貨準備を保有し、世界全体にある外貨準備高の3割以上を保有している(図2)。

外貨準備高の急増は中国だけにとどまらず、その他の東アジア諸国や原油輸出国などでも2000年代に急増した。その一番の理由の1つは、グローバル化の流れとそれに伴う金融自由化は不可逆の流れであり、そのために国家間の資本の流出入が激増し、金融不安も起こりうる状態に直面するかもしれない、よって外貨準備を保有することで金融不安に対する保険、あるいは海外市場からくるショックに対するバファー(緩衝装置)を備えようと新興市場国家が考えるようになったからである。

では、これだけ新興市場国家をはじめとして外貨準備が急増したことは何を意味するのであろうか?

簡単に言えば、世界で流通するマネーが増えることである。外貨という資産があればそれをバックに紙幣を発行できる。よって、グローバルな規模で流通するマネーが増えるということになる。そしてグローバル規模で流れるマネーは時に金融不安を起こす。つまり、多くの国で金融の自由化が行われ金融のグローバル化が続く限り、それが引き起こしうる金融不安に対して、それぞれの国は保険的バファーを求め続ける。しかし、その保険を求めることによってマネーの流通量が増え、それがさらなる金融不安の種をまいてしまうのである。保険であるはずの外貨準備がさらに保険を必要とするような状況を生むという皮肉を生んでしまっている。

実際に大量のマネーが、2000年代資産バブルを経験していたアメリカやヨーロッパに流れバブルの過熱に一役買った。そして2008年9月にリーマン・ショックが起こり先進国が大幅な金融緩和を行うと、今まで先進国に流れていたマネーが今度はより高いイールドを求めて新興市場に流れ込み、新興市場経済に投資ブームと好況をもたらした。

米国の低金利により、新興市場国家の通貨が比較的強くなり、その通貨高と米国低金利を使って新興市場国家の企業の多くはドル建てで資金を調達し、活発に投資を行った。それは自国の通貨が高いうちはリスクが低かった。実際、新興国の米ドル建て債務(除く銀行)2017年末時点で約3.6兆米ドルと、2010年末に比較して約8割ほど増加している。多くの新興市場国家で投資ブームが起こり、好況を迎えた。またそれと同時に資源や商品作物の価格高騰も起こり、インドネシア、ブラジル、ロシアなど資源輸出国にもさらなる潤いをもたらした。

しかし、2014年以降、米国準備理事会(FRB)が金融緩和の規模を縮小しはじめ、2015年末から政策金利をゼロから少しずつ上げはじめると、全てが逆に回り始めた。それまで新興市場へと流れていたマネーが先進国、特に米国へと還流し始めてきたのである。

それまで新興市場経済の企業にとって好環境だったのが、米国が金融引き締めにより逆転した。米金利が上昇し、トランプ政権の大幅減税などの財政拡大政策により米ドル高基調になり、それに対して新興市場国家の通貨が下がりはじめた。するとドルで調達した資金の返済額が自国の通貨では大きくなり、ドル建てで資金調達した企業の返済負担が上昇しバランスシートを圧迫するようになった。

そして2016年以降、新興国家のリスクが向上し、それを嫌がった投資家により巨額のマネーが新興市場から流出している。マネー流出とともに新興国家の通貨はさらに売られ、通貨安になり、それがさらに自国通貨での債務負担の上昇を呼ぶという悪循環をもたらしているのである。

現に、ドル建て債務を多額に抱えているトルコ(2017年12月現在の対GDP比23%)、アルゼンチン(同18%)、インドネシア(同16%)、ロシア(同13%)、南アフリカ(同11%)、ブラジル(同8%)などでは、通貨安と株価の低下が起こっていて悪循環がなかなか止まらない。

このように新興市場経済は大国アメリカの経済政策の影響をもろに受けるのである。ロンドン・ビジネス・スクールのヘレン・レイ教授は、現在のグローバル化した世界では“グローバル・ファイナンシャル・サイクル”が主要経済以外の経済に多大な影響を及ぼしているため、非主要経済の国々では金融政策の独自性は保てないと主張している。よって、非主要経済は金融政策の独立性維持するためには自国の金融市場を資本規制によって閉ざすか、金融政策の独自性が損なわれてでも金融市場を対外的に開放しつづけるか、という二者選択に直面している、と主張している。

米国FRBは2019年末まで金融引き締めを続行するとしている。さらに、トランプ減税や積極的な財政出動から、財政赤字は拡大する見込みである。これらのことからドルの通貨高基調は当分は進むことが予想される。そして、ドル高と財政赤字拡大から輸出は弱まり、中国との貿易戦争の効果もあって貿易収支・経常収支は悪化するであろう。米国経済景気が軟化するによって、その負の効果が米国以外の国にも伝播し、新興市場経済も軟化基調になり、資源や商品作物も価格が下がり、資源輸出国に対しても厳しい状態になる可能性もある。

それではどうしたらいいのか? まずはリスクの所在を正確に把握することが必要である。最近の米国株価の乱高下からどうしても米国経済の動向が気になり、2008年のようなアメリカ発の世界金融危機が起こるのではないかと考えがちである。米国が景気後退期に入りつつあることは否定ないし、住宅市場も軟化し始めてきているのも否定できない。しかし、2008年以前のようなサブプライムの問題は起こらないであろう。金融危機以降の金融行政が引き締められ、住宅ローンの申込者がバックグラウンドチェックを受けずローンを組めるようなことはなくなった。また、住宅ローンをベースにしたデリバティブなどが乱売され、それが突如不良資産に変わるような状況はないと考えられる。そして、何よりも、米経済は強い。2018年11月現在、失業率も3.7%と1969年以来の低い水準で、賃金の上昇もまだ高いレベルであり、インフレもそれほど高くはない(2018年11月現在2.2%)。ユーロ圏や日本経済などに比べてもずっと強いのである。よって、アメリカ発の金融危機は可能性が低いといっていいであろう。

ただ、米国の株価の株価収益率は高い状態にあるので今後も株価の調整は続くとみられ、緩やかに景気も後退していくであろう。

そしてリスクがあるとすれば、やはり新興市場経済である。過去の新興市場発の危機の際のように、米国の金利上昇とドル高が及ぼしうる影響はあまりにも大きい。そして、トルコやブラジルなどのすでに外貨準備があまり高いレベルでない国もある。しかし、1980年代や1990年代のようにドルとの固定相場制をとっている主要新興経済はほとんどない。現在IMFから緊急融資を受けているアルゼンチンも今回の危機以前に固定相場制をとっていなかった。よって、これらの新興経済からの資本の流出は起こるものの、固定相場制をとる経済にありがちな急速な悪化や急激な投機攻撃も起こる可能性は低い。しかし、現在のブラジルのようにゆっくり経済指標が悪化し、景気の停滞が長く続く状態は起こりうる。

そして、もう一つ気をつけなくてはならないのは、景気停滞の長期化は、ポピュリスト的なリーダーを生みやすいことである。そのようなリーダーは、外交的には自国至上主義をとり、貿易面では保護主義をとりかねない。しかし、自国至上主義も保護主義も金融不安をさらに悪化させる要因になるのである。

長期的には、過剰にドルに頼った国際金融システムを変え、ドルに加え、ユーロ、人民元を中心とした多通貨国際金融システムを構築する必要があるであろう。現在のように国際金融が過剰にドルに依存すると、アメリカ発のグローバル・ファイナンシャル・サイクルに他国が降りまわされる状態が続く。ユーロや人民元、あるいは日本円なども含んだ多通貨国際金融システムができれば、主要通貨の発行国がお互いの財政・経済状況をチェックしあうことができ、今のアメリカのように特定の国にのみ特権や影響力を与えるようなことがなくなるかもしれない。

ただ、そのためにユーロ圏は、今回のイタリアの財政問題のような問題が起こらないようにする必要があり、また中国は金融市場がより開放しない限り人民元は国際通貨の地位を確立することができない。これは、過去に国際通貨としての地位を確立し損ねた日本円の経験からもいえることである。

ただ、今はまず、起こりうる新興市場国発の金融不安に備え、G20やその他の国際会議や機関を生かし世界の国家間協調を整え、保護主義、自国至上主義の広まりを阻止し、危機国に対する救済を提供できるシステムを用意する必要があるだろう。