「RIETIデータ整備・活用」プロジェクトにおいて、1980 年から2015 年までの市区町村パネルデータの作成を容易にする市区町村コンバータを作成した(近藤, 2019)。「エビデンスに基づく政策形成(EBPM)」をより強化していくためにも、市区町村データの整備は重要な課題である。本コラムでは、市区町村データと個票データの利点を生かした全員参加型のEBPM体制の重要性について議論する。

市区町村データの整備状況とパネルデータ作成の困難さ

EBPMの推進に向けて、さまざまなデータの環境整備が進められている。例えば、地方創生の取り組みとして、まち・ひと・しごと創生本部が提供する地域経済分析システムRESASは、近年の地域政策の立案において重要な役割を果たしている。また総務省統計局によるe-Statでは、政府統計の集計データが省庁横断的に収録されており、データ分析を支える重要な基盤となっている(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部, 2019; 総務省統計局, 2019)。

EBPM推進に向けて因果関係の識別が特に重要視され、そのような分析を行うにはやはり家計や企業等の個票データの利用環境を今後整備していくことが望まれる。しかしながら、個票データを利用するための制約は大きく、誰もが自由に利用できるわけではない。一方で、市区町村データは誰もが利用できることに大きな利点がある。市区町村や都道府県データでも分析できることは多くあり、地域データの利用環境の整備を進めていくことは全員参加型のEBPMを目指していくために依然として重要な課題である。今後のEBPMの推進に向けて、一般に利用できる市区町村データの分析から幅広く政策課題が議論され、その詳細を専門家がさらに個票データを用いて検証していくような体制が必要と考えられる。

市区町村データは一般に広く公開され、種類が豊富であり、利用者が各自の関心に沿ってデータを集め統計分析を行えるのが利点である。しかしながら、市区町村データを長期的にパネル化する際には問題が生じる。平成の大合併として知られているように、2000 年代中頃に市町村合併が全国的に行われ、1980 年から2015 年にかけて市区町村数は半数近くにまで減少している。市町村合併により市区町村コードも変更され、単純に調査時点の市区町村コードを用いて異なる年次の市区町村データを接続することはできなくなっている。長期的な市区町村パネルデータを作成するには、すべての市区町村合併を考慮しなければならず、非常に煩雑な作業が必要されている。

市区町村コンバータを用いた市区町村パネルデータ分析の普及へ

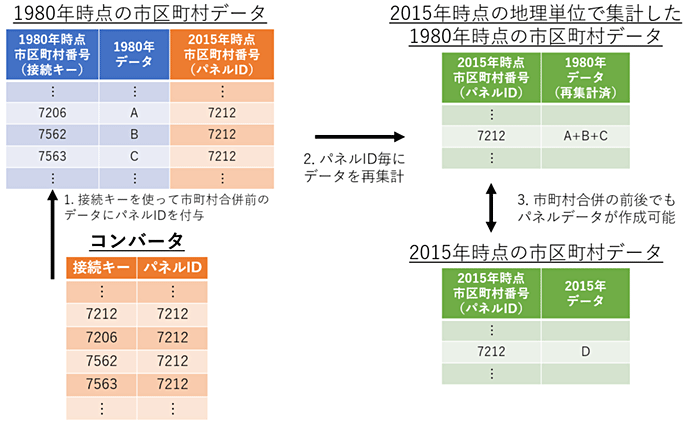

このような問題を解決するため、「RIETIデータ整備・活用」プロジェクトにおいて、1980 年から2015 年までの市区町村パネルデータの作成を容易にする市区町村コンバータを作成した(近藤, 2019)。ここで用いている「コンバータ」とは、「2つ以上のデータを接続するための対応表」のことを意味する。図1では、市区町村コンバータのイメージを示している。1980 年時点の市区町村データと2015 年時点の市区町村データがある状況を考える。1980 年時点の市区町村データに2015 年時点の市区町村コードを付与することができれば、2015 年時点の市区町村単位を基準にして1980年の市区町村データを再集計できる。つまり、市区町村コンバータの役割とは、過去の市区町村データに対して時間を通じて統一された市区町村コードを付与することにある。図1の場合、市区町村コンバータを利用することで2015 年時点の市区町村単位に基づいて市区町村パネルデータが作成できるようになる。

市区町村データの一部の変数について、上記の考え方に基づき作成された長期的な市区町村パネルデータが内閣府の「選択する未来」委員会のウェブサイトにおいて一般向けに公開されている(内閣府, 2015)。しかしながら、もし掲載されていない他の変数を利用したい場合は自分自身でデータセット作成しなければならない。その場合、例えば、総務省統計局のe-Stat等から各年の市区町村データをダウンロードし、時間を通じて統一になるように市区町村コードを整理し、そのコードに基づいてデータを再集計するという作業が生じる。市区町村コンバータを用いれば、そのような煩雑な作業を大幅に簡略化することができ、スムーズにパネルデータ分析へ移行できるようになる。学術研究、政策実務、教育等、様々な環境において市区町村パネルデータの利用および分析が進むことで、地域経済に関する議論がより活発になることが期待される。

市区町村コンバータの利用は、市区町村パネルデータの作成のみに限らず、さらに応用した利用方法もある。例えば、学術研究では家計や企業に関する個票データを用いた実証分析を行うが、地理情報として市区町村コードが利用できることがある。合併がある場合は市区町村コードが時系列で変化してしまうが、市区町村コンバータを利用すれば時間を通じて統一した地理単位のコードを付与できる。他にも、市区町村合併による行政区分の変化を自然実験として利用した実証研究においても、市区町村コンバータは全ての市町村合併の履歴と詳細な情報を含んでいるため有効に活用できる。

まだまだEBPM推進のために残された課題は多い。EBPMの特に重要な点として、政策議論における透明性や説明責任を高めていくことにある。多くの国民が政策議論の正当性の検証や既存政策の評価を行えるような体制を築いていくことが求められる。今回「RIETIデータ整備・活用」プロジェクトにおいて作成した市区町村コンバータが少しでも今後の政策議論に貢献できることを期待する。