| 執筆者 | 冨浦 英一(所長・CRO)/伊藤 萬里(リサーチアソシエイト)/桑波田 浩之(長崎大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 変化するグローバリゼーションと中国への日本企業の対応に関する実証分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「変化するグローバリゼーションと中国への日本企業の対応に関する実証分析」プロジェクト

米中対立が激化し、中国への依存度を下げる必要性に注目が高まっている。財(モノ)の貿易については、貿易統計によって詳細な分類の品目別に国別の輸出・輸入の数値を知ることができるが、今日の先進国企業の対中依存の全貌を財の貿易だけで正確に把握することは益々困難になっている。このため、サービス化、デジタル化が進む中で、こうした従来統計では見えにくい側面を含め対中依存を多面的に計測することが重要になっている。

そこで、経済産業省企業活動基本調査(「企活」と略記)対象企業に独自調査を実施し、その全貌把握の一助とすることを目指した。企活において、財の貿易については数値が調査されているだけでなく、中国との輸出・輸入を特掲したデータも収集されていることから、既存統計を補完するため、独自アンケート調査では企活が中国との貿易を特掲していないサービス貿易や海外アウトソーシングに絞って調査を行うこととした。また、多くの国々で規制が広がる越境データ移転の実態、中国の先行きに不安が広がる中での不確実性に関する企業の認識についても併せ情報収集を行った。本論文は、本格的な計量分析の前にアンケート調査結果の概要を速報的にまとめたものである。製造業、卸売業、小売業に加え、国際展開に関連が深いと考えられる一部のサービス業における2万社に調査票を昨年送付し、約4千社から回答を得た。

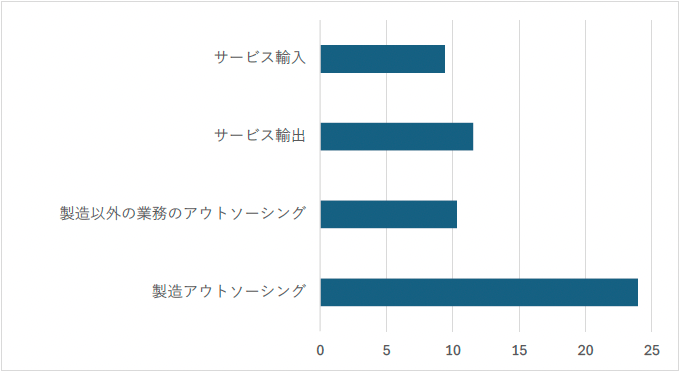

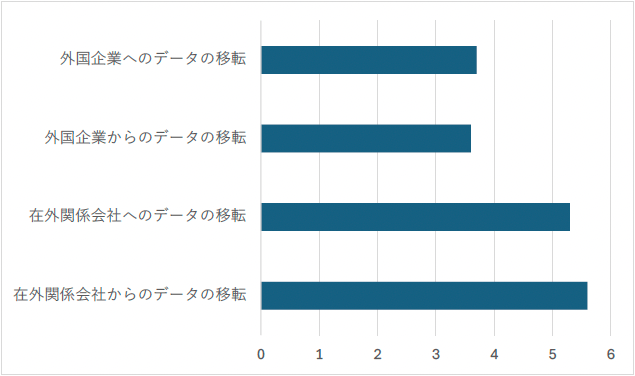

調査結果のうち注目される点の概要は、以下の通りである。(1)日本の中・大規模の企業の内およそ4社に1社は中国に製造をアウトソーシングしている(図1)。四分の一という水準は企活において財の輸出や輸入を行っている企業が全業種に占める比率とほぼ同じ高さである。(2)約1割の日本企業は中国とサービス貿易を行っているが、中国から輸入している企業より中国に輸出している企業の方が多い(図1)。(3)データ移転を伴うデジタル貿易において、サービスよりも財を貿易する日本企業が多い。中国とのデータ移転については、多国籍企業内での移転の方が企業の境界をまたぐ移転を行う企業より多い(図2)。(4)中国の経済政策について不確実性が高まると予想している日本企業は多い。今後、企活ミクロデータとリンクして計量分析を行い、企業の特徴との関係をあぶり出していく計画である。

最後に、本調査の限界についてふれておく。まず、金額の記入を求めると回収率が下がると考えられることから、本調査は企業数による外延(extensive margin)の把握にとどまり、程度・規模による内延(intensive margin)の計測には至っていない。また、直近一年一時点のスナップショットにとどまる問が中心であることから、ダイナミズムや因果関係の議論に迫れていない。こうした限界はあるとはいえ、対中依存において重要でありながらこれまで把握が不十分であった側面の実態把握の第一歩として一定の意義を有すると考える。