| 執筆者 | 鶴見 哲也(南山大学)/溝渕 英之(同志社大学)/熊谷 惇也(福岡大学)/馬奈木 俊介(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | ウェルビーイング社会実現のための制度設計 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「ウェルビーイング社会実現のための制度設計」プロジェクト

経済発展が主観的ウェルビーイング向上に結び付いていない可能性について問題提起をしたEasterlin (1974) を発端とし、経済発展と主観的ウェルビーイングの関係性について膨大な研究が行われてきている。イースタリンによる議論では、経済発展が必ずしも主観的ウェルビーイング増大に結び付いていない可能性が示されている。その後の研究で、主観的ウェルビーイングは経済発展に伴って改善される所得や健康状態により正の影響を受けるものの、経済発展によって悪化する労働環境(長時間労働など)や自然環境の状況により負の影響を受け、経済発展の過程で正の影響と負の影響が相殺され、時には負の影響のほうが大きくなる場合もあるという点が指摘されている。

経済発展が主観的ウェルビーイングの向上に結び付いていない可能性を指摘する議論と関係性が深いものとして、人間開発指標(Human Development Index: HDI)の提案が挙げられる。HDIでは、所得だけでなく、教育や健康といった人間の潜在能力(Capability)に関連する指標に注目をしている。教育や健康は「人的資本(Human capital)」の概念と関連が深い。さらに、近年では国連環境計画(United Nations Environment Programme; UNEP)による「包括的富(Inclusive Wealth: IW)」の議論において、国内総生産(Gross Domestic Product: GDP)に関連する「人工資本(Produced capital)」を補完する要素として、「人的資本(Human capital)」と「自然資本(Natural capital)」の二つを含めた包括的な富について議論がなされている(UNEP, 2023)。以上のように、「豊かさ」を評価する指標として、経済的な指標だけでなく、人間さらには自然の豊かさを示す指標にも着目する動きがみられる。

一方で、経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)による「より良い暮らし指標(Better Life Index: BLI)」の議論においても、経済的な指標だけでなく、より包括的な指標群の重要性が指摘されている。そこでは、主観的ウェルビーイングの決定要因に関する先行研究を根拠に、より良い暮らしを実現するために必要不可欠となる11の要素(そのうちの一つは主観的ウェルビーイング)が示されている。具体的には、「所得と富」といった経済的な指標に加えて、HDIやIWと同様に「健康状態」、「知識と技能」(教育)、水質汚染、大気汚染、緑地へのアクセスなどの「環境の質」が含まれている。さらに、人とのつながりを意味する「社会とのつながり」、働き方を意味する「仕事と生活のバランス」、「雇用と仕事の質」も含まれている。そのほか、住環境を意味する「住宅」、国民の声がどの程度政治に反映されるかを示す「市民参画」、治安等の「安全」が含まれており、多様な観点から「豊かさ」を測るための指標群の検討が進められている。日本においても、内閣府が「満足度・生活の質を表す指標群(well-beingダッシュボード)」を提示しており、BLIが包含する11の指標群に加えて、日本独自の指標として「子育てのしやすさ」、「介護のしやすさ・されやすさ」、そして「生活の楽しさ・面白さ」を加えた指標群の状況を把握し、政策活用を検討している。以上のように、GDPを補完する指標群の検討が国際機関や政府機関を中心に行われてきている。こうしたGDPの不完全性に焦点を当てた議論は「Beyond GDP」の議論と呼ばれている。

以上のようにBeyond GDPの議論では、経済的豊かさの代理指標であるGDPだけでは主観的ウェルビーイング上昇に結び付きにくい状況が指摘され、GDP以外の要素の重要性が議論されている。本研究は個人を対象としたアンケートデータを用いて、経済的豊かさの代理指標である所得に加え、近年注目がなされている人的資本の指標である教育と健康に着目する。そのうえで、所得・教育・健康の状況が同じ個人において実現される主観的ウェルビーイングの個人間差異(「幸福の効率性」)を計測し、計測された「幸福の効率性」を高める要素を重回帰分析により明らかにすることで、主観的ウェルビーイング増大を実現するための方策を検討した。

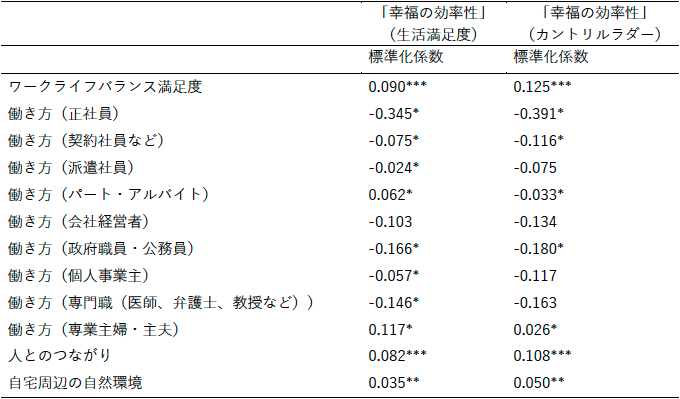

分析結果は以下の表のとおりである。表中の「標準化係数」の絶対値の大きさが大きいほど「幸福の効率性」に対する影響が相対的に大きいことを意味する。また、「標準化係数」の符号が正であることは「幸福の効率性」を上げる要素であること、負であることは「幸福の効率性」を下げる要素であることを意味している。重回帰分析では表中に示した要素以外にもコントロール変数を含めているが、表中に示した要素の「標準化係数」は他のコントロール変数の「標準化係数」よりも相対的に絶対値が大きく、相対的に重要であることが示唆された。

本研究より、政策含意として、人的資本を改善させるような働き方改革、休み方改革、さらに自然資本を改善させるような自然環境の整備が「Beyond GDP」の議論として重要となることが示唆されたと言える。この結果は、経済的豊かさだけでなく、人的資本、自然資本も同時に豊かにしていくことでウェルビーイングがより高められていくことを実証的に裏付けるものと言える。

- 参考文献

-

- Easterlin, R.A. (1974) Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. In David, P. & Reder, M. (Eds.), Nations and households in economic growth (pp. 89–125). Cambridge: Academic Press.

- UNEP (2023) Inclusive Wealth Report 2023: Measuring Sustainability and Equity.