| 執筆者 | 石田 良(財務総合政策研究所)/小黒 一正(コンサルティングフェロー)/安岡 匡也(関西学院大学) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

周知のとおり、日本の少子化は深刻さを増している。1970年代前半に200万人程度であった出生数は、2022年には約77万人となり、初めて80万人を割った。その1年後、国立社会保障・人口問題研究所が示した「将来推計人口」(2023年・中位推計)では、出生数が70万人割れとなるのは2043年としていたが、その僅か2年後の2025年6月上旬、厚生労働省が公表した「2024年人口動態統計」(月報年計・概数)によると、2024年の出生数は70万人を割り、68.6万人となった。

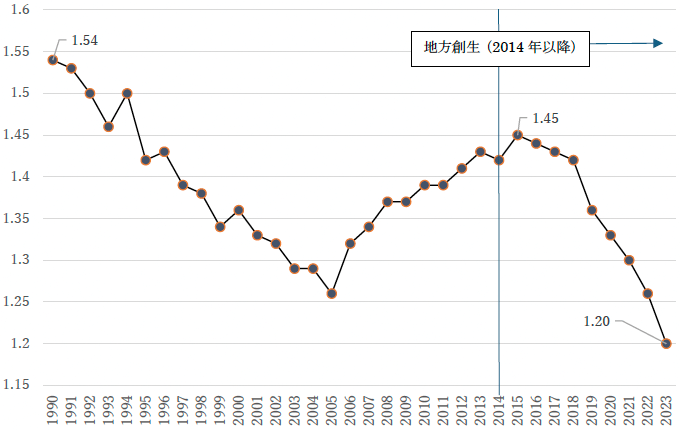

「将来推計人口」(2023年・中位推計)よりも19年も前倒しする結果となり、想定以上のスピードで少子化が進んでいることが分かる。地方創生が始まった2014年以降も、基本的に合計特殊出生率は低下傾向にあり、2023年は1.20となった(図表)。

このような状況のなか、少子化対策を強化するため、2023年12月に政府は「こども未来戦略」を閣議決定し、前例のない約3.6兆円規模の施策を実行しているが、公的債務残高(対GDP)が200%を超えるなか、日本の財政も深刻さを増しており、少子化対策の財源のこれ以上の拡充には一定の限界があることも確かだろう。

以上の問題意識に基づき、本稿では、簡易な世代重複(OLG)モデルを構築し、少子化対策に割り当てられる財源に一定の制約があるなか、賦課方式年金の存在を前提に、定常状態における家計の効用を最大化する累進型の子ども手当などに関する分析を行っている。分析の結果、本稿の理論モデルでは、以下が明らかになった。

第1は、政府部門が徴収する税収のうち、少子化対策に割り当てる政府支出が一定値のとき、定常状態における家計の効用を最大にする出生数は、労働所得税率や年金保険料率、出産・育児の機会費用などの影響を受けるが、政府支出の規模には依存せず、この出生数は累進型の子ども手当を適切に導入することで実現できるということ。

第2は、上記の累進型の子ども手当の第1項(子どもの数に比例部分)は少子化対策の予算規模の増加関数、第2項(子ども手当の累進度部分)は少子化対策の予算規模の減少関数であるため、少子化対策の予算が少ないほど、子ども手当の累進度を高めるのが望ましいということ。

第3は、線形の子ども手当でも、定常状態における家計の効用を最大にする出生数を実現できるが、累進型の子ども手当と異なって、具体的な数値例のとおり、少子化対策の予算規模を超過してしまう可能性があるということ。